19世纪末,气氛凝重的大清帝国正面临深刻的社会和政治变革。光绪帝发布了《定国是诏》,引领以康有为和梁启超为首的维新派登上了历史的舞台,这一改革的序幕也随之拉开。然而,光绪帝在朝堂上不过是一个傀儡,权力早已牢牢掌握在慈禧太后手中。维新派的改革理念与慈禧等守旧派的利益发生了尖锐冲突,使得变法的前景一度变得扑朔迷离。尽管这些年轻的改革者充满抱负,渴望改变国家命运,但他们未曾洞察到清朝政治中的深层矛盾,慈禧和荣禄才是权力的真正掌控者,他们才是大清的实权人物。

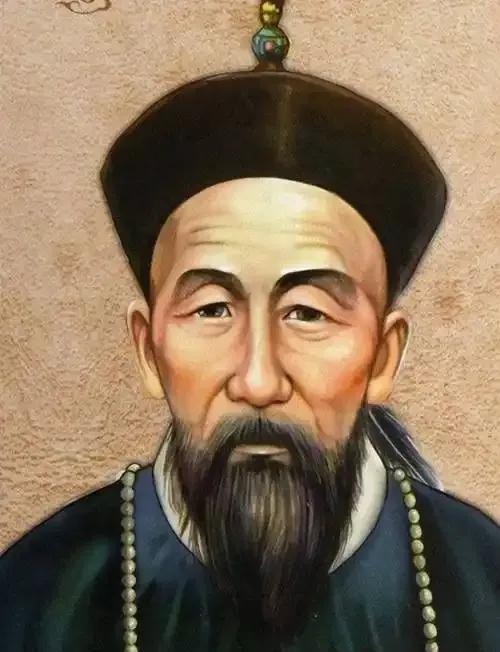

那么,慈禧究竟是怎样一位人物,为什么她能够如此坚定地把持住权力呢?为何她成为了人们痛恨的对象,被认为是满清政权沉沦的元凶之一?要解答这些问题,我们还需要深入了解慈禧的家世背景。慈禧出身显赫,身为满洲贵族,家族地位尊贵。然而,身处封建社会的女性通常受限于教育,文化素养相对较低,慈禧虽不精通文字,但她非常精于宫廷斗争的技巧。她不仅善于察言观色,还能在复杂的宫廷环境中游刃有余,把握住了大清的实权。

在慈禧的统治下,世界发生了翻天覆地的变化。外国列强的崛起给清政府带来了前所未有的压力,慈禧迫于形势开始推动洋务运动,试图自我拯救。然而,经过三十多年的洋务努力,慈禧依然对新兴的“学堂”充满陌生,封建思想根深蒂固,未曾真正改变。史料记载,慈禧的生活奢靡无比,动辄一餐百余道菜肴,尽显其奢华;同时,她对外国的新奇事物充满兴趣,甚至下令购买火车。然而,出于对祖宗风水的迷信,火车被马匹拖行,显现了她对传统的固守与对新事物的好奇并存的矛盾心态。这种“老佛爷”的行径,正是清朝自我沉沦的缩影。

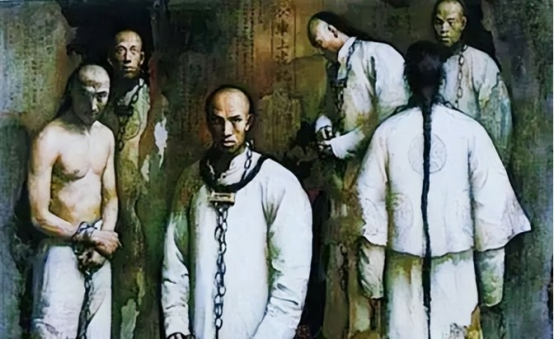

尽管初时慈禧曾表面支持维新变法,然而当变法触及到她的利益时,她便全力反对,阻挠变法的实施。最终,慈禧不仅令变法无疾而终,还将清朝带入了更加深重的危机中。当变法遭遇重重阻力,年轻的改革派人士,充满革命激情的谭嗣同等人,甚至萌生了一个极端的念头——刺杀慈禧,解除这个“挡路者”。谭嗣同曾表露出愿意为改革付出生命的决心,甚至亲自前往刺杀慈禧。可惜,他的勇气虽然可嘉,却未能改变结局,反而带来了悲剧的收场。

康有为对刺杀计划持反对态度,认为这是冒险之举,更倾向于依靠袁世凯等军事力量来推动变革。然而,最终的命运注定不公。袁世凯在维新派的期待中未能成为救国英雄,反而背叛了革命,最终出卖了变法的理想。最终,谭嗣同等维新派的英勇成员壮烈牺牲,改革运动彻底失败。

从历史的角度回望,如果当时的维新派能按谭嗣同的设想进行行动,历史会不会因此改变?戊戌变法如果得以成功,是否能够救亡满清?谭嗣同并非仅仅是一个笔者,他在武艺和文才上均有出色表现。他不仅精通学术,还擅长剑术,结交了不少江湖豪杰。他一度随友人学习剑术,带着七星剑游历各地,广交英豪。剑术的进步迅速,他在策划政变时,曾亲自带剑拜见袁世凯,强烈要求他支持维新,保护变法成果。然而,袁世凯对谭嗣同的请求并未真正回应,而是转身将消息泄露给慈禧,致使变法彻底失败。

尽管谭嗣同勇气可嘉,但也不可忽视外部环境的复杂性和内部的种种问题。即便他有了行动的计划,若没有强有力的政治和军事支持,行动依旧难以奏效。袁世凯的反复无常,令维新派的希望化为泡影,最终导致了政变的失败。

与此同时,荣禄作为慈禧的铁杆支持者,亦是一位极具权谋的政治人物。荣禄出身正白旗,家族世代为将军,深得慈禧宠信。在甲午战争后,荣禄迅速崭露头角,利用这一时机掌握了兵权,成为慈禧的重要依靠。尽管他并非深具政治才能,但凭借着对慈禧的忠诚以及在政变中的保护作用,荣禄迅速爬升至权力的巅峰。

若非荣禄的庇护,袁世凯或许有更多机会采取行动,改变历史的进程。维新派曾策划过一场政变,计划通过袁世凯带兵击败荣禄,接管他的权位,进而推动变法。然而,计划并未顺利实施。9月20日,袁世凯本有机会发动政变,但却错失了时机。尽管他在天津有足够的力量,但由于内部决策的迟缓与动摇,最终未能如期完成使命。

如果当时袁世凯按计划行事,荣禄是否真的能够抵挡?慈禧是否会在失去荣禄的支持后被逼退位?在那个风云变幻的年代,权力的转移与革命的风暴往往就在一念之间。如果历史可以重来,也许变法之路将更加顺利,然而,这一切的最终结局却被一系列政治错判所左右。

维新变法的失败,最终让清朝的覆灭进程加速。列强的侵略愈加严峻,慈禧被迫出逃,而荣禄等人留守北京。随后的岁月里,国内的动荡不断,革命的火种燃起,最终促成了清朝的灭亡。