大明湖这么辣眼的名字的大清为什么不改掉?其实清朝最忌讳的字不是“明”,而是另外三个字。

大明湖,这个名字听起来是不是有点刺眼?毕竟清朝可是推翻了明朝的满族王朝,按理说看到“明”字就该皱眉头。可你知道吗,这个在济南响当当的地名,清朝愣是没动它一根汗毛!更让人意外的是,清朝真正忌讳的压根不是“明”,而是另外三个字。 要搞清楚清朝为啥不动“大明湖”这个名字,咱们得先回到1644年清军入关那会儿。满族人打下北京,推翻明朝,可他们心里清楚,光靠武力压服中原还不够,得让汉族老百姓服气才行。于是,清朝使了个聪明招数——打着为崇祯帝复仇的旗号入关。崇祯帝是明朝最后一个皇帝,死得挺惨,清朝就顺势把自己包装成替明朝“伸冤”的正统继承者。 这种背景下,“明”字反倒成了清朝拉拢汉族民心的工具。大明湖的名字,最早跟明朝文人挂钩,济南人一提它就想到那些诗词歌赋,文化味儿浓得很。清朝要是贸然把这名字改了,不但会惹当地人不高兴,还可能被扣上“毁汉族文化”的帽子,得不偿失。所以,他们选择睁一只眼闭一只眼,留着“大明湖”这三个字,既安抚了民心,又给自己脸上贴了点金。

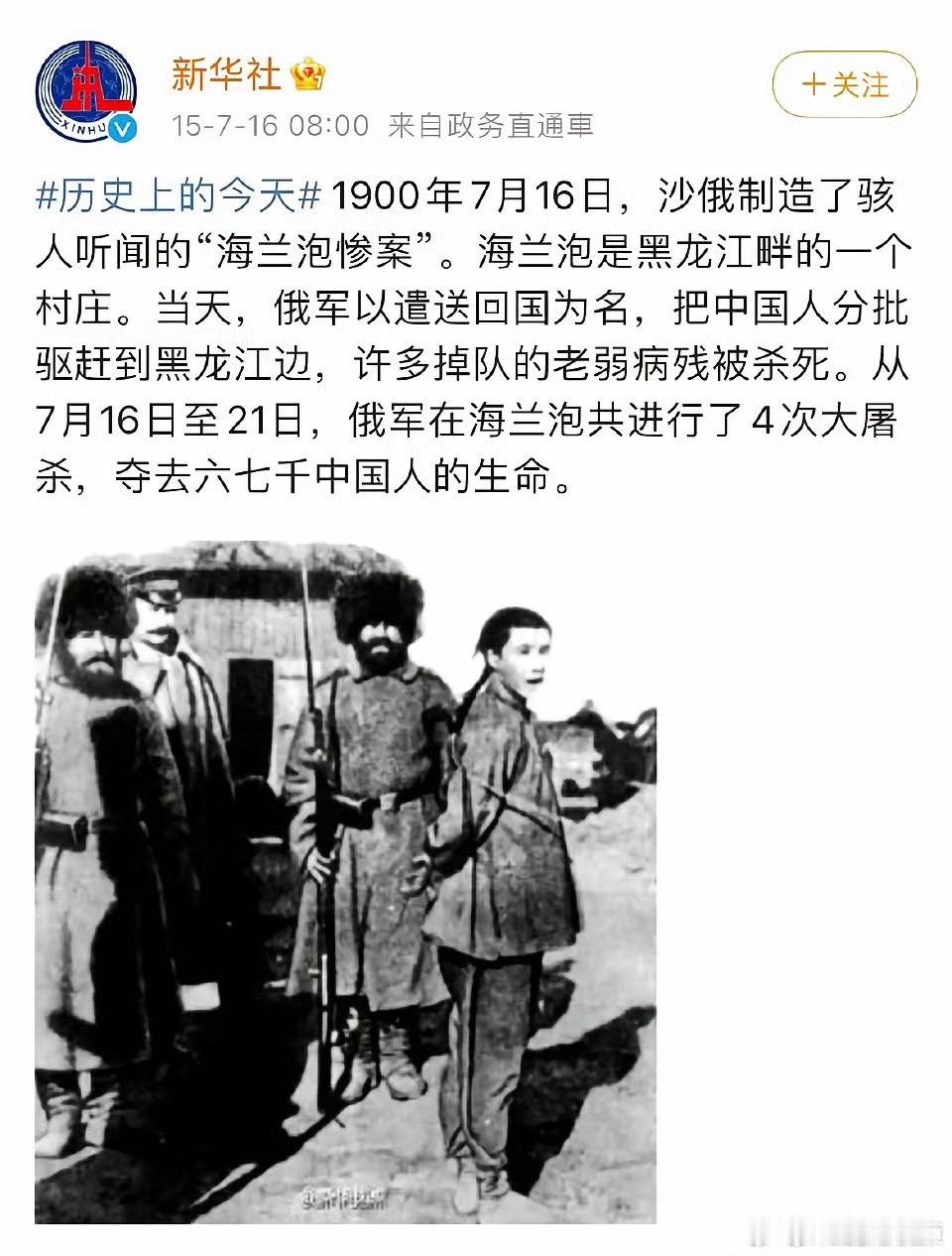

再说了,清朝也不是对所有带“明”的地名都宽容,像一些军事要塞或者敏感地带,他们改起来毫不手软。但大明湖这种风景名胜,政治意味不强,改不改影响不大,留着反而更显“大度”。这其实是清朝统治策略的一部分:该硬的时候硬,该软的时候软。 比起“明”字,清朝对“胡”、“虏”、“夷”这三个字可敏感多了,简直是听到就炸毛。这仨字在明朝时候,常被用来骂北方民族,包括满族自己,带着浓浓的贬义。比如“胡”指的是匈奴、突厥那类游牧民族,“虏”是明朝对金、元这些“敌寇”的称呼,“夷”则是泛指边疆的“蛮族”。满族人一听这些字,就觉得自己被瞧不起了。 清朝入主中原后,最怕的就是汉族人拿这些字眼暗讽他们是“外来蛮夷”,动摇统治根基。所以,他们下了狠手,凡是地名里带这三个字的,基本都得改。比如山西的“平虏卫”改成了“平鲁卫”,现在是朔州市平鲁区;甘肃的“靖虏卫”变成了“靖远卫”,如今是白银市靖远县;宁夏的“平虏所”改成“平罗所”,成了石嘴山市平罗县。还有山西的“杀胡口”和“杀胡堡”,分别改成了“杀虎口”和“杀虎堡”。这改名可不是随便换个字那么简单,是清朝想彻底抹掉“蛮夷”标签的政治信号。

为啥这三个字比“明”更让清朝头疼?道理很简单,“明”是前朝的符号,留着还能拿来做文章;但“胡”、“虏”、“夷”直接戳中满族的痛点,等于在脸上甩巴掌,不改不行。 清朝对地名的处理,其实是一场精心算计的政治游戏。地名不只是个称呼,它背后藏着历史、文化和民心。中国人自古就讲究“名正言顺”,清朝作为外族王朝,更得在这上面下功夫。他们既要收拾对自己不利的字眼,又得留住能帮自己站稳脚跟的符号。 保留“大明湖”这种地名,好处多多:一是给汉族人留点念想,二是借明朝的光环给自己加分。而改掉“胡”、“虏”、“夷”这些字眼,则是为了堵住汉族士民的嘴,免得有人拿民族身份说事儿。这种一拉一打的策略,透着清朝统治者的心机。 而且,清朝也不是一刀切地改名字。有些地名改了,有些没动,取决于它对统治有没有威胁。比如军事重镇容易改,因为那地方敏感,不能让人联想到“抗敌”;但像大明湖这种风景区,改了反而多此一举。清朝这点做得挺聪明,既保住了面子,也不得罪人。

说到清朝的地名政策,有个人不得不提,那就是徐松。这位嘉庆、道光年间的地理学家,在编《大清一统志》时可是下了大功夫。他跑遍新疆等地,实地考察地形和风俗,帮朝廷把不少“刺眼”的地名改得服服帖帖。 比如在新疆,徐松碰上“镇夷所”这种名字,按朝廷要求必须改。他琢磨了一下,把它改成了“正义峡”,既去了“夷”字,又保留了地形的特点。改名这活儿不简单,既得避开忌讳,还得让新名字听着顺耳、有文化。徐松的贡献不光是改了几个名字,还留下了不少地理资料,让后人能一窥清朝的疆域风貌。 清朝没了,地名的故事还没完。民国时期,有些地名又因为政治原因变了样。新中国成立后,为了民族团结,地名调整更频繁。比如1954年,云南曲靖的“平彝县”改成了“富源县”,去掉“彝”字是为了避免歧视彝族同胞。这变化跟清朝改“胡”、“虏”、“夷”一个道理,都是为了让名字更符合时代精神。

江渐月

清帝头上有“正大光明”的扁额,原来清帝才是“光复明朝”第一人。