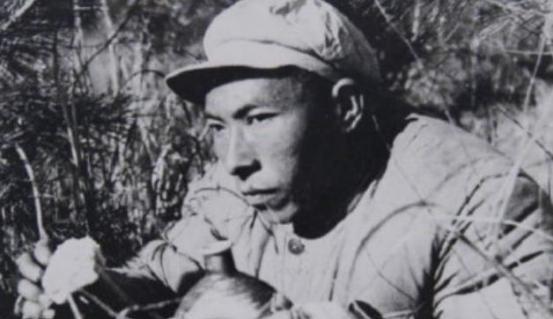

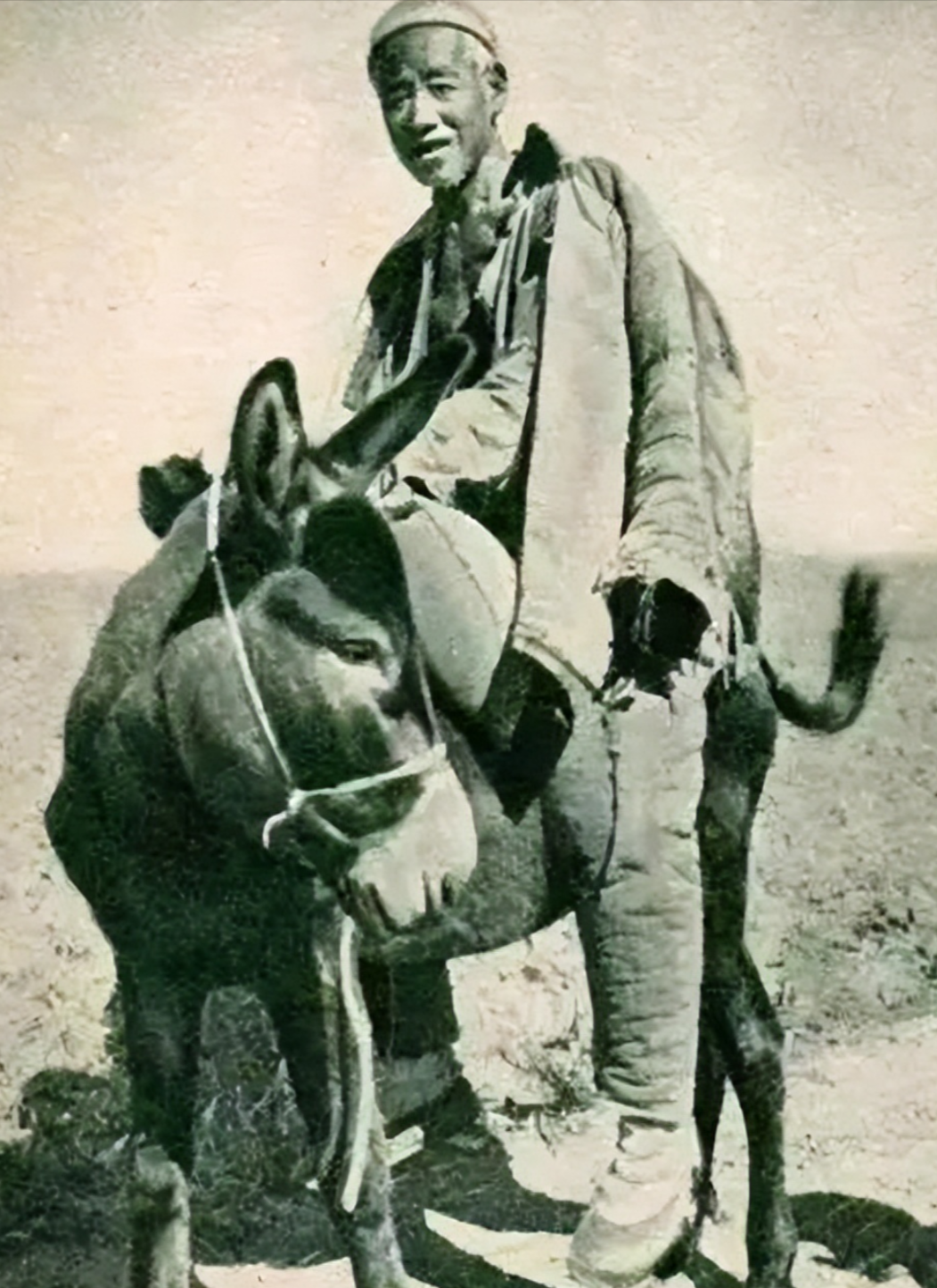

1952年,一支美军巡逻队发现了异常,端着刺刀朝志愿军战士的遗体挨个补刀,可是他们做梦也没有想到,遗体下面竟然还有一双血红的眼睛,注视着他们的一举一动! 漆黑的朝鲜战场上,美军巡逻队手中的刺刀正对着志愿军战士的遗体残忍补刀,却不知道就在他们脚下,一双充满仇恨的眼睛正默默凝视着这一切。这个隐藏在战友遗体下的人,就是让美军闻风丧胆的"冷枪英雄"邹习祥。 1922年4月,邹习祥诞生于一户贫苦仡佬族农民家里。穷人的孩子早当家。不到7岁,邹习祥就给地主放牛、放马,当雇工、干农活,13岁跟人学做木工活。栗园村地处贵州高原,山高林密,进山打猎是当地人补充肉食的主要来源。从小跟着父辈学打猎的邹习祥,练就了一身过硬的射击本领和潜伏技能。 1948年2月,邹习祥被国民党抓去当兵,编入九十七军八十二师。解放后,他编入解放军十六军一三五团,还参加过淮海战役,并入了党。之后,他曾参与解放大西南。抗美援朝战争爆发后,年近30岁的邹习祥毅然报名参军,编入志愿军第15军第45师第135团1营1连赴朝作战。 1952年春天,志愿军与美军在朝鲜中部三八线附近形成对峙局面。朝鲜中线战场制高点五圣山,1连守卫的537.7高地北山位于上甘岭村左前方,是第15军前沿30余里防线中最突出阵地之一,距敌仅百米左右,地势险要,敌居高临下。在这个被称为"狙击兵岭"的地方,邹习祥开始了他的传奇射击生涯。 这个从小打猎的贵州山里人,把在山林中学到的本事全部用在了朝鲜战场上。美军士兵在对面山头嬉戏打闹,喝酒抽烟,甚至对着志愿军阵地挑衅。邹习祥就像当年在山里打猎一样,静静观察着这些"猎物"的一举一动。他利用地形中的一块特殊石头作为掩护,石头上方有个天然的缺口,正好用来瞄准射击。每当美军士兵露头的时候,一声枪响过后,对面就会倒下一个人。 他仅用206发子弹就消灭了203名敌人。98%的命中率,接近真正的"百发百中"。这个数据让人震惊,要知道在那个年代,志愿军使用的还是老式的苏联莫辛-纳甘步枪,而美军使用的是配备4倍光学瞄准镜的先进狙击步枪。就是凭着这种简陋的装备和过人的枪法,邹习祥打得美军心惊胆战。 1952年10月14日,上甘岭战役正式打响。美军动用了320多门大口径重炮、27辆坦克、40余架飞机,对上甘岭进行疯狂轰炸。整个山头都被炸得面目全非,志愿军战士们只能躲在坑道里坚持抵抗。经过半个多月的激战,邹习祥所在的一连已经伤亡惨重,只剩下9名战士。 10月29日夜晚,情况已经到了最危急的时刻。弹尽粮绝的战士们已经坚持了七天七夜,没有食物,没有水源,连尿液都要省着给伤员解渴。为了搬救兵,邹习祥主动请缨,准备夜里突围回营部报告情况。 黑夜中的上甘岭到处都是美军的巡逻队。为了分散敌人注意力,邹习祥故意扔出一个空罐头盒子,用响声吸引敌人,自己跑出洞口。但是美军的警觉性很高,很快就发现了他的踪迹。追击声在身后响起,邹习祥只能滚下山坡,跌落在一处满是志愿军战士遗体的战壕中。 情急之下,邹习祥做出了一个痛苦的决定:他将战友的遗体拉到自己身上,用他们的身体掩护自己。几个美军举起刺刀,对着志愿军的遗体肆意乱捅,可他们却不知道,遗体下面,有一个活人,此刻正用仇恨的眼神在盯着他们! 追击的美军用刺刀将遗骸一一拼凑,以确保无一人生还。邹习祥屏住呼吸,集中注意力,听到"噗"的一声刺穿身体。锋利的刺刀就在他身边来回穿梭,有两三刀甚至刺中了他的手臂和肩膀,鲜血从伤口渗出。但是为了营救战友,为了完成任务,邹习祥硬是咬着牙没有发出任何声音。 爷爷说,刀尖离他最近的时候只有这么近,不过两寸。死神就在咫尺之间,但邹习祥凭着顽强的意志挺了过来。美军搜索了半天没有发现活人,才撤离了这片区域。 等确认安全后,邹习祥才从战友的遗体下爬出来。他拖着受伤的身体,一路跌跌撞撞地摸到了营部。好不容易到达上级指挥所,他只报出了部队番号就昏倒在地。营部立即派出增援部队,但等他们赶到阵地时,坚守在坑道里的8名战友已经全部牺牲了。 战后统计显示,他和战友们驻守的那块阵地,曾用冷枪歼敌3558人,使得敌人对此闻风丧胆。邹习祥被志愿军司令部授予"冷枪英雄"称号,并受到金将军接见。而被美军痛恨的上甘岭537.7高地北山,也因为邹习祥的存在而被命名为"狙击岭",载入了美军的军事史册。 1954年,邹习祥跟随部队回国。1956年转业回到家乡务川县后,这位战斗英雄从此深藏功名。他从东北带回稻种,带领村民在高原上种植水稻,让大家第一次吃上了自己种的大米。担任村干部期间,他从不向人提及自己的战斗经历,村民们只知道他参加过抗美援朝,枪法很准。 1993年3月26日,在阵阵春雷中,上甘岭狙击英雄邹习祥溘然长逝,享年71岁。直到他去世多年后,家人才通过各种资料了解到这位普通农民竟然是上甘岭战役中的传奇英雄。那个曾经让美军闻风丧胆的"冷枪英雄"。