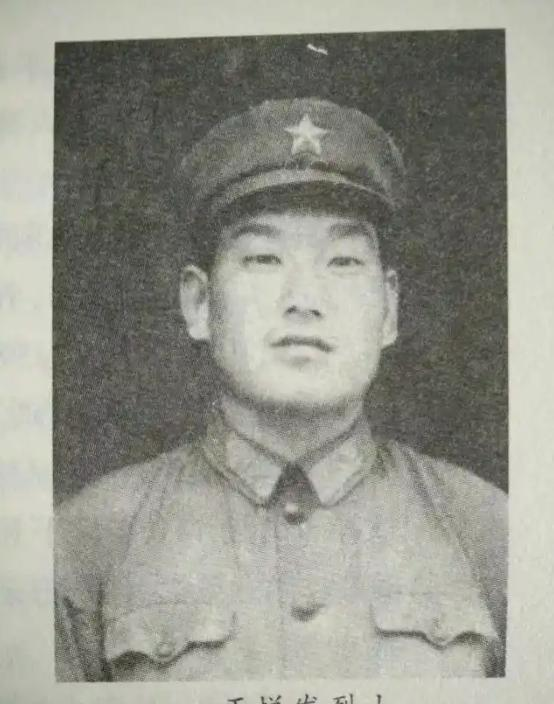

2013年,原工兵一团政治处的宣传干事韩维民,去麻栗坡烈士陵园给战友王悦发扫墓,负责管理的张园长告诉他:“王悦发同志牺牲29年,一个来扫墓的家人都没有,真可怜!” 王悦发,一个普通的山东小伙子,1981年应征入伍,成为了原工兵一团的一员。 1984年,王悦发随部队赴云南参战,在南疆的老山、者阴山地区,面对激烈的战斗,他始终坚守岗位,为了抢修运输线不惜冒着炮火。 尽管伤势严重,王悦发一直坚持到天亮,直到战友发现他已经没了呼吸,年仅21岁,王悦发为祖国献出了年轻的生命。 他的英勇事迹成为了部队的佳话,但他并不曾想到,自己为国家奉献的背后,会留下如此深远的遗憾。 牺牲后的王悦发被安葬在云南麻栗坡烈士陵园,那时候,他的家乡在山东新泰,距离麻栗坡有4000多公里,家人连一次祭扫都没有机会。 老母亲赵贯英,年迈且常年生病,家庭贫困,经济条件困难至极,每年,尽管母亲都在祈祷能见到儿子的墓碑,但因高昂的路费,她的愿望始终无法实现。 王悦发的家人,尤其是母亲的内心压抑着深深的愧疚和思念,29年的等待,见证了她与儿子之间无法跨越的距离。 直到2013年,原工兵一团的宣传干事韩维民在麻栗坡烈士陵园祭拜战友时,无意间得知了王悦发家属的困境,他在园区管理者张园长的讲述中,得知王悦发已经牺牲了29年,家人却未曾前来祭扫。 这一消息如同一记重击,让韩维民内心深感不忍,他立即开始调查,了解到王悦发的家人困境后,心中涌上了强烈的责任感,面对一个英雄家庭的困境,他决定采取行动,帮助他们完成这份未竟的心愿。 韩维民对王悦发的情况产生了深切的关切,当他得知29年无一人祭扫的事实时,内心充满了愧疚与痛心,在陵园内,张园长提到的每一块墓碑、每一个无名战士的遗族都让他感到沉重。 这个本应该被大家铭记的英雄,如今却孤独地躺在那片陌生的土地上,连亲人都无法踏上祭扫的旅程。 他想起了曾在战地新闻中看到过的赵斗兰老人的照片,那张她亲手扶着烈士墓碑的照片,充满了母亲的深情与遗憾。 韩维民回到驻地后,立即向原工兵一团的领导反映了王悦发家属的困境,他毫不犹豫地联系到了驻同安某部的政委林晖,并亲自向他说明情况。 林晖听后深感自责,表示不应该让一个为国家英勇牺牲的烈士,连最基本的祭扫都无法实现,在政委的指挥下,部队迅速发起了一场募捐活动,号召全团官兵为王悦发家属提供帮助。 很快,募捐金额就达到了3万元,这笔款项将帮助王悦发的家人解决他们最紧迫的问题——祭扫路费。 这一举动,唤起了整个团体对烈士家属的关注与行动,林晖在电话中对韩维民说:“这不仅是捐款,更是对烈士家属应尽的责任,我们作为他们的一员,不能忘记曾为我们保家卫国的英烈。” 王悦发的牺牲为部队的作战赢得了时间,但却也永远失去了一个年轻的生命,他是自卫还击战中的英雄之一,然而随着他倒下,除了留下战友们的怀念,更多的只有他家人的无奈和等待。 对于部队来说,王悦发不仅仅是一名英雄,他是这个集体的成员,是无数平凡士兵中的一员,在他英勇牺牲之后,王悦发的家庭却没有得到应有的关怀,这种失职和疏忽,令每一个曾与他并肩作战的战友深感愧疚。 作为部队的领导者,林晖政委意识到,烈士的家人不仅仅需要物质上的帮助,更需要情感上的支持,正是基于这种责任感,整个部队都决定要为王悦发的家人做些什么。 部队的态度转变,是对王悦发英雄事迹的致敬,也是对无数其他烈士家属责任的担当,随着募捐活动的启动,部队不再仅仅关注烈士本身,而是开始关注他们的家人,特别是那些孤独、贫困的母亲们。 对于王悦发的家属来说,这份帮助不仅是物质上的支持,更是部队对他们失去亲人的深切慰问和关怀。 王悦发家属的祭扫之旅,终于在2013年迎来了转机,随着部队募捐的成功,王悦发的家人终于能够前往麻栗坡,完成29年来未曾实现的祭扫心愿。 92岁的赵贯英老母亲,虽然年事已高且常年多病,但她始终无法忘记自己对儿子的思念。 她的内心深处藏着一份无法言说的愧疚——那就是,她未能亲眼见过儿子的墓地,尽管每年她都在家中祭拜,但她知道,那份无法完成的祭扫心愿,成了她心底最大的遗憾。 王悦发的弟弟王悦祥和妹妹,带着部队捐赠的3万元和新装备,终于踏上了前往麻栗坡的旅程,一路上,伴随着母亲的叮嘱和自己的内心感慨,兄妹俩将那张久未更新的照片紧握在手中,心情复杂而沉重。 当他们到达麻栗坡烈士陵园时,站在王悦发的墓碑前,所有的情感一下子涌上心头,墓碑上的名字被雨水冲刷得模糊不清,但这并不妨碍他们默默地站在那里,久久不愿离去。 赵贯英老母亲用一生的等待和思念,终于换来了对儿子的最后一次祭奠。