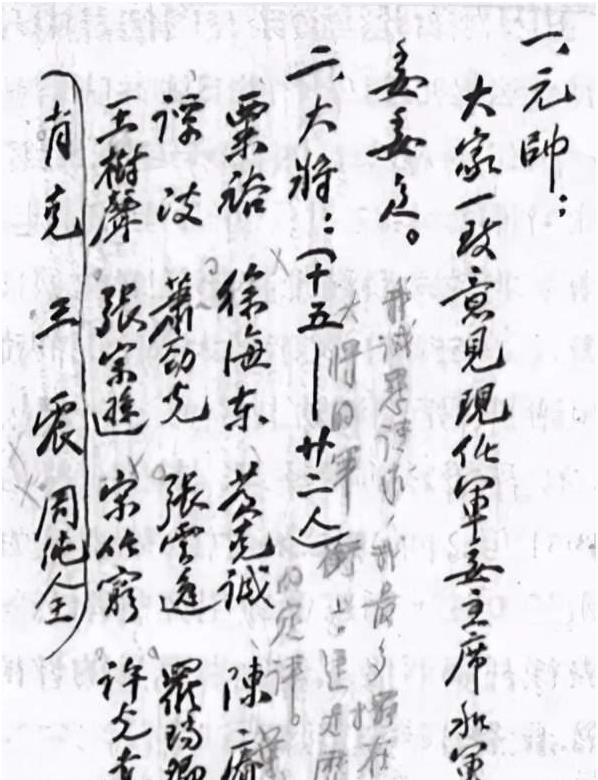

1990年,毛主席的侄女毛远志逝世了,丈夫在整理妻子的遗物时意外发现了一封残信,打开看到上面的内容后,他不禁泪如雨下…… 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 1990年,北京的一场秋雨来得格外绵长,窗外树叶纷飞,屋内的曹全夫却没空看景,他的妻子毛远志刚刚离世,沉重的哀伤压在心头,一点点梳理着她的遗物,多年风霜洗礼的衣物被一件件折起,往事也随之在脑海中浮现。 当他翻到那件旧棉衣时,手指意外触及内衬一角一块手缝的小布袋,针脚细密,几乎与衣料融为一体,他用剪刀小心拆开线头,从里面抽出一张折叠得极其工整、却缺了一角的信纸。 那是泛黄的旧纸,纸面干脆但略有褶痕,说明曾经反复展开、又反复折起,他抬起颤抖的手摊平信纸,目光在熟悉的笔迹上游走,眼泪不受控制地滑落。 信上写着两行字,第一行的笔迹他曾在许多回忆录中见过,是毛泽民的手迹:“为你感到自豪,你一定要幸福。”第二行则是更熟悉不过的字体:“伯父祝你们幸福。”那是毛泽东留下的字迹,信的缺角处显然曾是落款,而现在已被剪去。 那一刻,曹全夫仿佛穿越回了四十多年前,毛远志的身世他再清楚不过,她是毛泽东的亲侄女,出生在革命烈火燃烧的年代,她的童年充满动荡,她的父亲早年投身革命,母亲王淑兰带着她在湖南老家艰难度日。 为了寻夫,母女二人曾辗转来到上海,却发现繁华都市并不欢迎落魄人家,在物资最为匮乏的时候,王淑兰曾忍痛将年幼的女儿暂时寄养到别人家中,以换取片刻温饱,那种颠沛之苦,成为毛远志生命中最初也是最深的烙印。 直到1937年冬天,王淑兰才通过地下交通站打听到毛泽民的消息,母女俩便奔赴延安,然而命运捉弄,到了延安后才得知毛泽民已数年前为完成任务牺牲了,对十四岁的毛远志来说,那无异于天塌地陷,她将悲伤深藏心底,强迫自己适应延安的生活,凡事尽力不打扰他人。 毛泽东作为伯父,虽然公务繁忙,却始终关心这个自小失怙的侄女,他不但提供生活上的照拂,更给予精神上的慰藉。 在延安期间,毛远志也逐渐恢复了生活的节奏,甚至在医院疗养时结识了年轻的曹全夫,两人因共同的理想走到一起,决定婚后随组织安排前往东北,投身新解放区的建设。 临行前,毛远志给伯父写信报喜,也试探地征询对婚事的看法,很快毛主席亲笔回信,既肯定了两人的决定,又在信末写下几句简短而沉甸甸的话语,这封信,是祝福,也是嘱托。 毛远志意识到,信上有伯父的落款,若途中落入敌手,将有泄露首长行踪的风险,她咬牙剪去信纸下角署名处,将信折叠好,缝进一个随身小布袋,自此随身携带,从不轻示于人。 她从未向丈夫透露这封信的存在,她只是以更严谨的态度践行信中的话,在东北的基层工作中始终保持谦逊低调,无论环境多艰难都未曾抱怨,也从未倚靠特殊身份为自己谋求便利,新中国成立后,她也未借亲缘关系谋求仕途,而是甘于在普通岗位默默奉献。 如今信件重见天日,曹全夫明白了,她的坚强不仅源自童年的磨砺,也源自这封信中的寄望与重量,这是她一生的精神寄托,是她为人处世的尺度和方向,那句“你一定要幸福”,不仅是亲人的期盼,更是她与苦难抗衡的内在支撑。 曹全夫拭去泪水,将信再次叠起,用老花眼细细缝进自己贴身的衣袋里,他想也许这封信不该只属于她的生命,它现在属于他们共同的岁月,也属于那个革命年代里家国情深的见证。 他一针一线地缝着,像是在缝补她缺失的一角,也像是在为余生保留一束光,信虽残,情却不缺,那是一份静默的传承,一段不言而喻的深情。 对于这件事你怎么看?欢迎在评论区留言讨论,说出您的想法! 信息来源:复兴网《永远的丰碑——毛泽民》