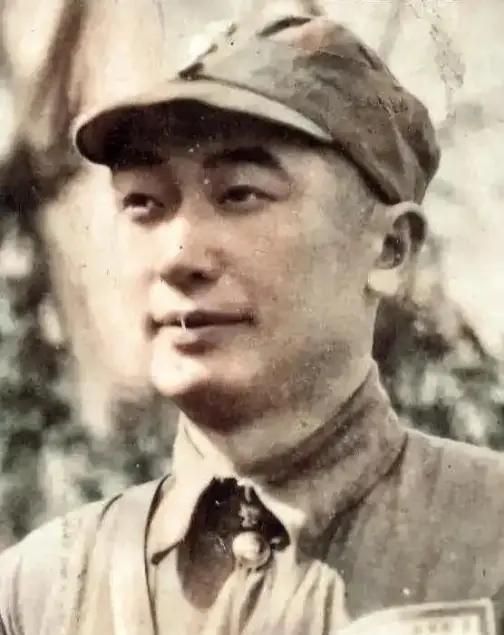

她是海鸥将军戴安澜唯一的女儿戴藩篱,父亲殉国时她还不到10岁,灵柩归乡那天,芜湖百姓沿街跪送,小小的她攥紧母亲的手,后来战友们说,戴将军临终前在担架上指挥部队战斗,这场景像刻刀一样留在她心底。 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 戴藩篱第一次记得那种冰冷的肃穆,是在九岁那年春天,那天,芜湖城的街道两侧跪满了人,百姓披麻戴孝,香烛满地,默然垂泪。 那是她父亲戴安澜将军的灵柩归国之日,她站在人群中央,攥着母亲的手不敢松开,她还不懂死亡的意义,但她知道,从此以后,那位总说“要带你去看大海”的父亲,不会再回来了。 这个画面深深镌刻在她的记忆中,成为一生的起点,在战友们的追忆里,父亲在缅甸的野地里,腹部中弹却坚持在担架上指挥作战,直到生命终止前的最后一刻。 他以血肉之躯,守住了滇缅公路,也守住了国家的颜面,而那时的她,不过是个孩子,面对人山人海的告别,只能紧紧抓住那唯一熟悉的温度,努力站直身体,不让眼泪掉下来。 戴安澜将军是远征军200师的主将,带着孤军深入缅甸,力挽危局,他把自己的命运系在战场,也刻进了家庭,在他心中,“藩篱”这个名字并不只是一个代号,而是一份托付。 他希望女儿能如同城墙边的护栏,为国家多一重守护,那些年他不常在家,却总写信回来,信中不是豪言壮语,而是对孩子的念挂。 他曾在信里提到,女儿想要双皮鞋,他记得,只是战事紧急,回国后再买,这种看似琐碎的牵挂,在烽火连天中显得格外温热。 他殉国后,家中失去了顶梁柱,母亲将他留下的遗物一一收好,那是一柄磨损的指挥刀、一本批注密密的兵书、一支略显旧色的派克钢笔,那支钢笔成了戴藩篱最珍贵的东西。 直到多年后,她决定参军,怀中带着的,正是这支刻有“海鸥”二字的钢笔,那是父亲在同古保卫战中缴获的战利品,在生命垂危时亲手托付下人:“交给我的女儿,” 她从小不明白父亲口中的“海鸥”是什么意思,长大后才懂,那是逆风而上的执拗,是一位军人面对强敌绝不低头的信念。 1950年冬天,她瞒着母亲报名参军,那一年,她刚满十五岁,她被分到志愿军炮兵司令部,那里是战场的神经中枢,每一次炮击坐标的失误都可能导致前线伤亡。 她的工作是在地图上标绘、核对、校准,一坐就是几个小时,朝鲜的冬天异常寒冷,观测哨没有炉火,手冻得麻木,她就揣进怀里焐热后继续画图。 一次敌军夜袭,炸裂的玻璃划伤了她的手臂,血浸透了衣袖,她却没有停笔,直到把最后一组坐标算清才处理伤口。 她从未把自己当成孩子,别人眼里,她早熟懂事;她自己知道,那是因为她不能犯错,她明白,她背负的不只是一个人的荣誉,而是整个家族的责任。 那支父亲的钢笔,成了她战场上最严厉的督促,有一次,在夜间测算敌方火力阵地坐标时,她察觉观测数据和侦察报告有误差。 当时指挥急于下达炮击指令,但她坚持复核,拖着伤腿跑去联系前沿哨所,最终核实准确,炮火精准落点,成功摧毁敌阵地,那一天,被刻在她的勋章背面,也永远镌刻在她的记忆中。 战争结束后,她没有选择安逸,而是走上了另一条“守护”的道路,她考入大学历史系,开始系统研究中国远征军的历史。 她翻阅档案、拜访老兵、查找口述记忆,甚至自费前往缅甸,踏访200师曾经战斗过的遗址,她并不想把父亲塑造成神话,而是还原为一个有血有肉、有家有国的普通人。 她编写出版《戴安澜将军传》,其中不仅有战报,还有父亲写下的信件,那些对孩子成长的殷切嘱托、对家人的牵挂与慰藉。 晚年,她常常走进学校,给年轻人讲述那段历史,她说,战争不是为了延续仇恨,而是为了让和平有人守望。 父亲口中的“反攻”,不是向前冲锋的怒火,而是后退一步时不至于再被逼入绝境的底气,她相信,这份来自父亲的精神火种,需要一代代人传递下去。 戴藩篱的一生,是在一段历史的回音里走出的方向,从担架上的将军,到坐标前的少女,再到史料堆中的学者,她始终没有迷航,她说自己是那只小海鸥,风雪再大,也要飞得笔直。 对此大家有什么想说的呢?欢迎在评论区留言讨论,说出您的想法! 信源:老兵见证:英风留海甸 浩气壮山河——中国军网