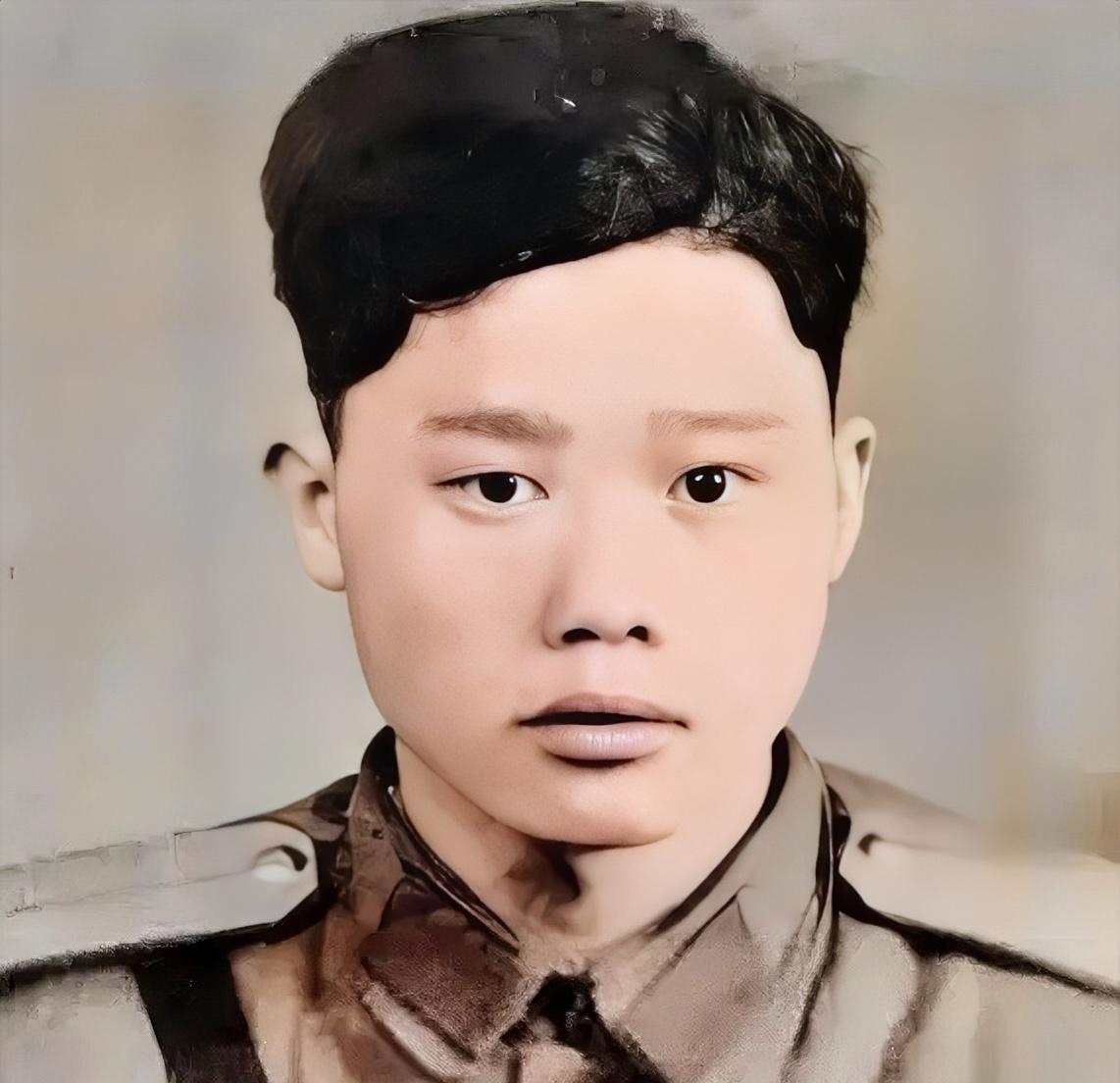

1951年1月28日,志愿军战士潘天炎因为生理需要去附近的草丛解决,回来后却意外发现阵地上空无一人,这时美军展开冲锋,在这个寒冷的朝鲜战场,19岁的潘天炎创造了一段战争传奇。 1951年1月28日,朝鲜半岛的寒风如刀割一般,在零下三十度的战场上,志愿军第38军112师334团2营6连刚刚结束一轮与美军的激烈交火。 战场满是焦土与弹坑,枪声暂歇,短暂的寂静覆盖了阵地,潘天炎趁着这点空当,从战壕中起身,快步走向不远处的草丛,他肚子绞痛,实在忍不住,只能找个隐蔽地方解决,此时他还不知道,自己即将迎来人生最关键的时刻。 这时,美军的士兵已经悄无声息地逼近了志愿军阵地。潘天炎急忙寻找掩护,心里盘算着下一步如何应对。他明白,只有依靠自己的智慧与勇气,才能在这场突如其来的冲锋中求生。战场上,没有规则,也没有妥协的余地。潘天炎迅速判断出敌人的战术,他们试图利用阵地空虚的瞬间发起猛攻。 面对这样的局面,潘天炎做出了一个看似冒险但极具战略意义的决定。他没有选择直接与美军交火,而是决定利用自己对地形的熟悉,采取游击战术,巧妙地隐蔽自己,逐步消耗敌人的体力与意志。潘天炎靠着战场上错综复杂的战壕和废弃的战车残骸,与敌人展开了非对称的斗争。每一次美军接近,他就悄悄地移位,趁机打击敌人不注意的薄弱环节。 这种策略果然见效,潘天炎通过一次又一次的骚扰打乱了美军的攻势。敌人开始变得谨慎,不敢贸然推进,甚至一度陷入了疑惑:是不是有更多志愿军在等待他们的反击? 然而,真正考验潘天炎的时刻,出现在他尝试重新联系部队时。因为他孤立无援,通讯受阻,无法与上级取得联系。面对这样严峻的挑战,潘天炎依然不急不躁,耐心观察周围的动静。在冷风刺骨的荒原上,潘天炎靠着自己强大的心理素质与坚韧的毅力,凭借对战场环境的精确把握,一直坚持到了夜幕降临。 这一天,潘天炎不仅仅是凭借冷静与勇气度过了生死关头,更以一种几乎无法想象的方式,改变了整个战场局势。当支援部队终于赶到时,敌人已经被打得心神疲惫,失去了进一步进攻的动力。潘天炎的单人坚守,不仅仅是一次个人英雄主义的胜利,更是对整个战斗思维与战术灵活性的深刻诠释。他用实际行动告诉世人:即使在最艰难的环境中,凭借智慧与决心,也能够创造出奇迹。 不过,从这个故事中,我们不难看出,战争的残酷远超我们一般人的想象。潘天炎的胜利虽然令人敬佩,但也揭示了战争中人命如草芥的冷酷无情。一个19岁的年轻人,被迫在如此残酷的环境下,必须以自己的智慧与勇气去与死亡抗争。这样的胜利虽然令人感到骄傲,但也让人不禁思考,战争究竟给无数家庭带来了什么样的伤痛与损失。 作为我们今天的读者,是否应该从历史中汲取教训,反思战争的代价?潘天炎的传奇故事是一段英雄史诗,但它背后也隐藏着深刻的社会与人道主义问题。我们不能仅仅停留在英雄人物的赞美中,而应更加注重战争本身带来的悲剧与反思。 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。