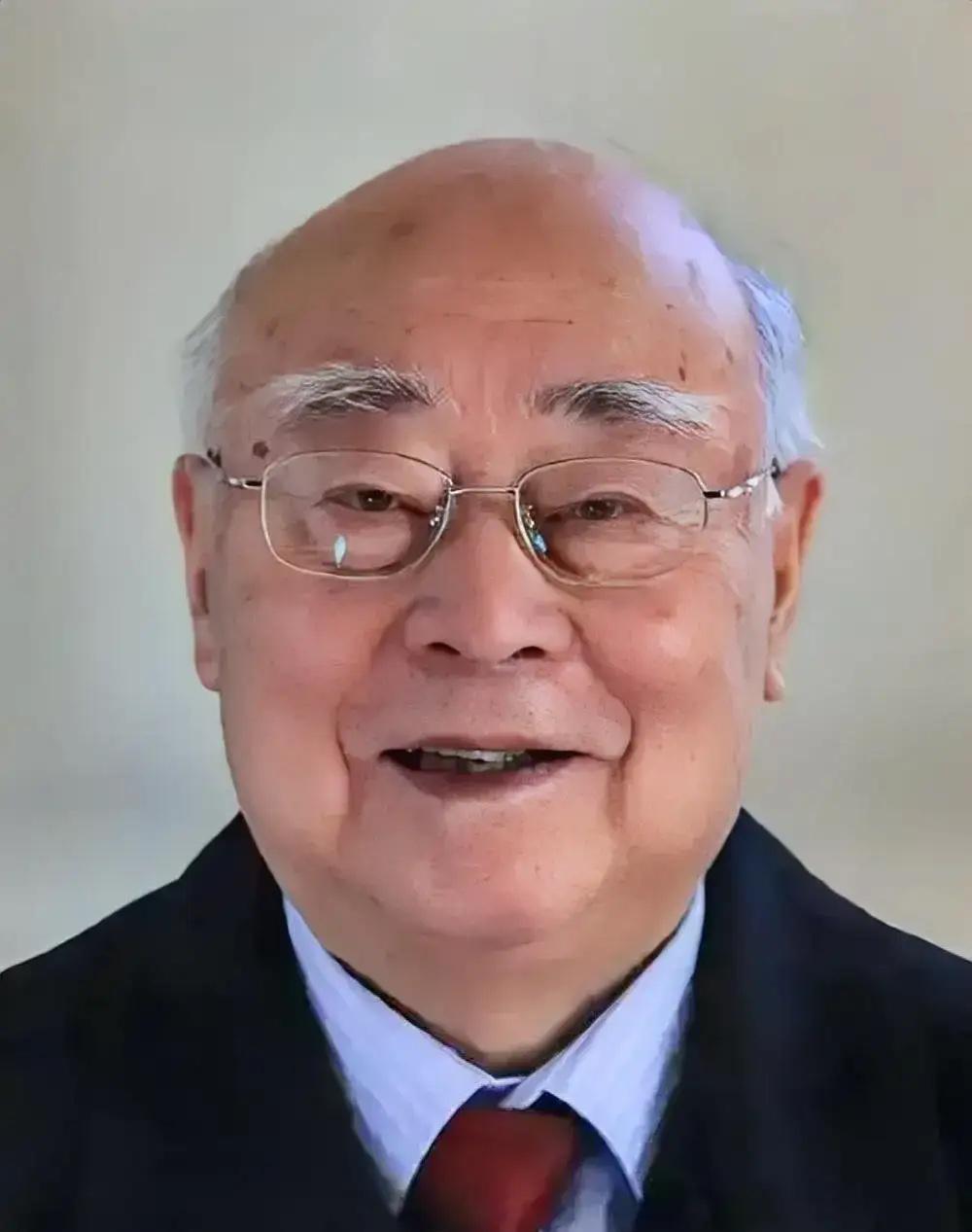

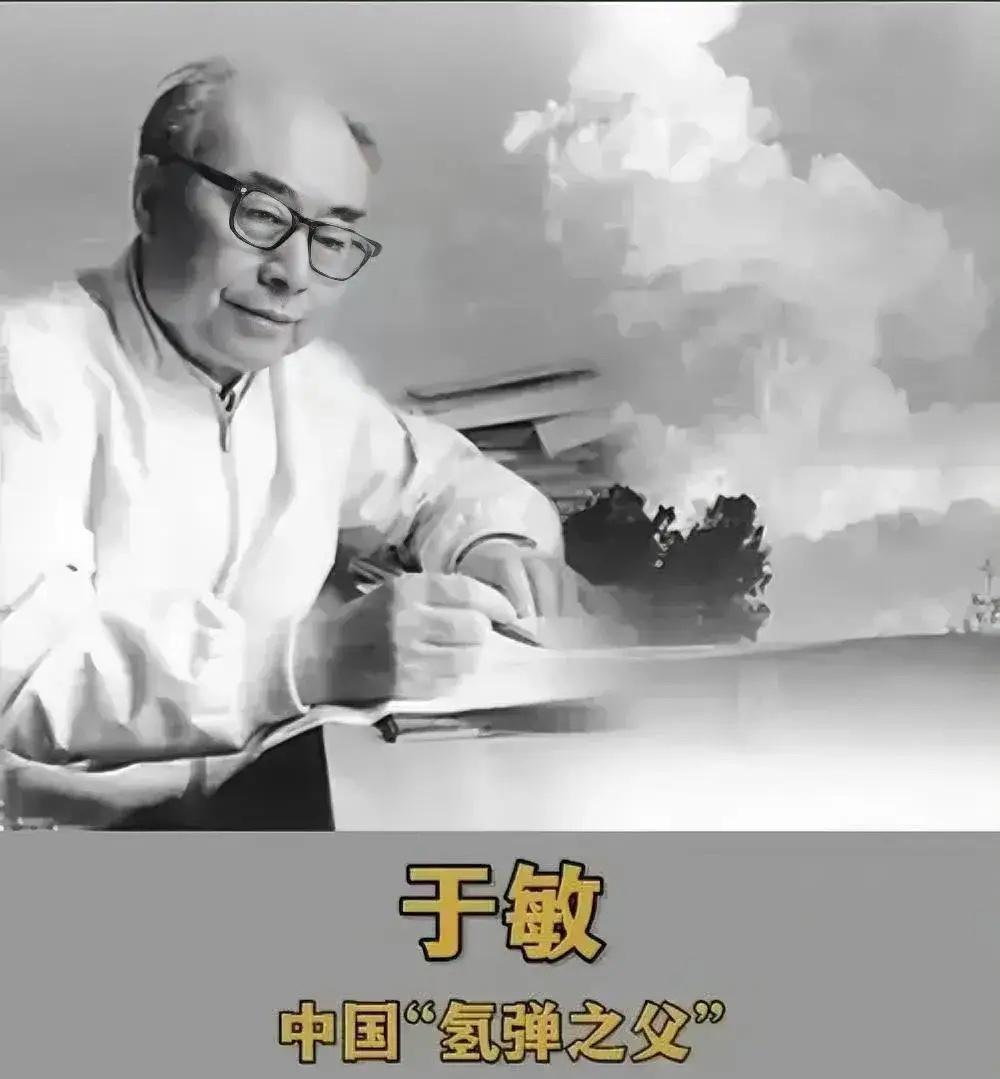

孙玉芹捏着那沓钱,指尖传来丈夫的体温,暖暖的,就像他这个人,话不多,心实在。这半年,他总深更半夜才回家,眼窝深陷,轻手轻脚怕惊动孩子。 孙玉芹抹了下眼角,把钱仔细揣回丈夫兜里,心里盘算开了:烤鸭先不吃了,省下来,得给他添件新外套,身上那件袖口都磨得透亮了。 于敏站在门边,看着妻子瘦削的背影,嗓子眼儿有点堵。这个家,全靠她里外操持,孩子、柴米油盐、缝缝补补,桩桩件件压在肩上。自己呢?一头扎进实验室,算不完的数据,做不完的实验,家像成了旅店。 那沓钱,是每次夜班补贴发下来,他一张张仔细抚平攒下的。为啥?不就为了今天这一刻!氢弹腾空而起的消息传来,他心头第一个涌起的不是狂喜,是想赶紧回家告诉玉芹:咱们的辛苦,值了!1967年,国家底子薄啊,于敏和同事们窝头咸菜是常事,木板床睡得硌人,可没人吭一声。 他记得清楚,有回实验卡壳,大家伙儿连轴转,困极了就趴桌上眯会儿,醒了接着干。氢弹成了,国家腰杆硬了,可老百姓的日子,照样得精打细算。 广播里欢天喜地喊着“中国蘑菇云上天”,于敏心里却盘算着地上的日子。他攒钱买烤鸭,不是图口腹之快,就想让操劳的妻子也尝尝这胜利的滋味,国家的大日子,咱小家也该沾点甜头不是? 那会儿的中国,刚从艰难岁月里探出头,罗布泊那声巨响,震动了世界。西方人直犯嘀咕:中国搞出氢弹,怎么这么快?才两年零八个月!他们哪能想到,这背后是于敏和无数战友,在近乎“原始”的条件下日夜攻坚。 没先进计算机?算盘珠子噼啪响!资料匮乏?硬是靠智慧摸索出路!于敏挂在嘴边的话是:“国家需要,我就干。” 字字千钧。他白天教书育人,晚上泡在实验室,身体透支晕倒也不是一回两回。妻子孙玉芹呢?默默扛起整个家,从不多问一句。 那个年代,多少这样的家庭?男人在前方为国家铸盾,女人在后方为小家撑起一片天。氢弹成功,举国沸腾,可于敏家庆祝的“大餐”,最终只是一顿寻常饭。 想想既心头发酸又热血沸腾,心酸的是,奉献如此之巨的功臣,生活竟如此清苦;沸腾的是,他们不计名利,只为心中那团火:中国,必须挺直脊梁!这份纯粹的家国情怀,那份在清贫中迸发的惊人力量,正是那个时代最动人的底色。 于敏的故事无声地诉说着,真正的伟大,往往蕴藏在日复一日的坚守和平凡生活的褶皱里。 孙玉芹到底没买那只烤鸭。钱,被她仔细收好,后来用在了刀刃上,给孩子交了学费。于敏呢?继续隐姓埋名,深耕科研,一生淡泊,鲜少站在聚光灯下。 多年后,老人忆起往事,曾轻声道:“氢弹响了,我当然高兴。但最高兴的,是那天回家,看见玉芹脸上露出的笑模样。” 这话朴实得像杯白水,却比任何华丽的辞藻都更有分量。共和国的根基,就是千千万万这样默默无闻的脊梁,用他们的青春、汗水甚至生命,一砖一瓦垒起来的。 今天我们享受着和平与发展的果实,刷着手机,点着外卖,生活便捷富足,是否也该在某个瞬间,回望一下那些筚路蓝缕的岁月,想想那些连只烤鸭都舍不得吃的奉献者们? 正是他们攒下的“烤鸭钱”,奠定了我们今日丰盛餐桌的基石。各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。 据新华社报道,1967年6月17日,中国在新疆罗布泊成功进行首次氢弹空爆试验,标志着中国核武器发展进入新阶段。