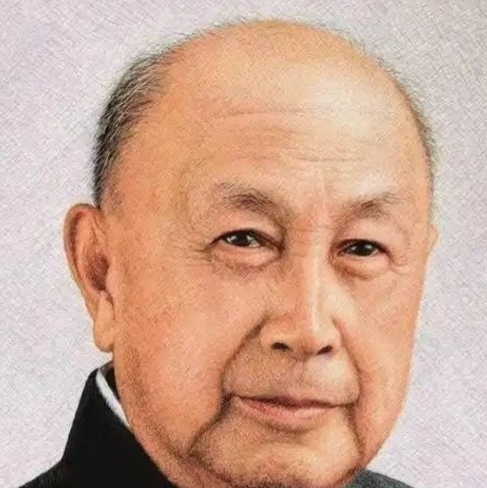

1964年,一个知青在看钱学森的论文时,发现方程推导错了,就给钱学森写信,谁知钱学森不仅回了信,还说:“感谢您指出我的错误!” 1964年,新疆的冬天如常般寒冷干燥,乌鲁木齐夜里的风吹得人脸发麻,郝天护在兵团的宿舍里,穿着厚重的棉衣,蹲在煤油灯下,翻看一叠从北京寄来的旧杂志,这是他每个月最期待的时刻,哪怕只有一两本书刊,也足以让他在漫长的边疆生活中找到些许精神的寄托。 他翻到一本《力学学报》,其中一篇文章尤其引起了他的注意,署名人是钱学森,这位科学家,在当时几乎就是中国科学界的代名词,他回国后不久,中国的导弹技术便迎来了突破,这样的名字出现在封面上,本就令人肃然起敬,但郝天护关注的不是署名,而是文章内容本身。 他原本只是想学习一下新的推导方法,结果越看越觉得别扭,文章中一个关于空气动力学方程的推导,在他看来跳跃过快,逻辑有些断裂,他不敢贸然下判断,而是放下杂志,拿出草稿纸,开始逐步推演,那是一个漫长的过程,他的屋子里没有取暖设备,只有一只小炉子,燃烧着有限的煤块,他的手冻得红肿,却还是一笔一划地写下每一步演算。 他用了一个多月的时间反复验证,甚至去图书馆查阅资料,也找不到支持那种推导方式的依据,最终,他不得不接受一个大胆的结论:那篇署名钱学森的论文,可能在某个关键步骤上存在错误,这个结论让他既紧张又不安,他是一个刚从新疆农学院毕业不久的青年,虽然对理论力学有浓厚兴趣,但远不能和国家顶尖科学家相提并论,更何况,对方是钱学森。 可他始终没有放下这件事,他不是出于争强好胜,而是觉得,如果连科学中发现错误都不能指出,那它就不再是追求真理的事业了,他开始动手写信,没有任何修饰,只是清晰地列出自己的推导过程,说明问题所在,他用的是最普通的信纸,写完后反复检查,才贴上八分钱邮票,寄往北京。 信寄出后,他继续过着兵团的日子,教书、种地、检修农机,他没有抱太大希望,毕竟对方身份太高,或许根本不会理会一个无名之辈的质疑,但大约一个月后,他在技术科接到通知,邮局有一封挂号信等他签收,他赶去一看,信封上的落款赫然写着:“钱学森”。 那一刻,他几乎不敢相信自己的眼睛,他打开信封,看到里面写满了工整的字迹,钱学森在信中没有任何回避,第一句话就是感谢他指出了论文中的错误,信中不仅详细回应了公式的推导问题,还鼓励他将自己的推导过程整理成论文,投稿给《力学学报》。 郝天护将信带回宿舍,一遍遍地读,他的同事们渐渐知道了这件事,有人感到惊讶,有人甚至带着几分羡慕地说他“撞了大运”,但他清楚,这不是运气,而是一次踏踏实实的学术探讨得到了真正的回应,他按照建议开始整理自己的推导过程,再次反复演算、誊写,最终形成了一篇正式的论文稿件,寄往《力学学报》的编辑部。 起初,编辑部对这篇文章持保留态度,他们犹豫的原因不难理解:一篇指出钱学森错误的论文,来自一个名不见经传的青年,风险不小,但很快,钱学森亲自出面写信推荐,说明问题确实存在,支持这篇文章的观点,并表示愿意承担责任,正是他的这份态度,让编辑部重新审视了这篇稿件。 1966年,这篇文章终于刊登在《力学学报》第九卷上,题目是《关于土动力学基本方程的一个问题》,作者署名“郝天护”,单位是“新疆生产建设兵团”,这篇文章虽然篇幅不长,但意义重大,它不仅修正了一个重要的公式,也让学术界见证了一种少见的学风——权威并非不可质疑,真理不因身份而改变。 郝天护并没有因此一跃成名,他继续在新疆教学,后来进入清华进修,几十年如一日地研究固体力学,他也曾在国外学术机构担任职位,却始终保持低调,他最常说的一句话是:“科学讲的是对错,不是地位,”这句话,不是他发明的,但却是他用一生践行的信条。 这件事的珍贵,不仅在于郝天护的坚持,更在于钱学森的回应,在那个年代,很多人将科学家视为权威象征,错误几乎不被允许承认,但钱学森没有回避,更没有摆出架子,他用实际行动告诉人们,科学的力量不在于权威的无懈可击,而在于对错误的坦诚修正。 当年的那封信,如今被收藏在钱学森图书馆,成为展览中最受关注的展品之一,信件的内容并未完全公开,但“感谢您指出我的错误”这句话,早已被各类文章引用、传颂,它成为无数青年科研者心中的灯塔,也是一种值得被代代传承的学术精神。