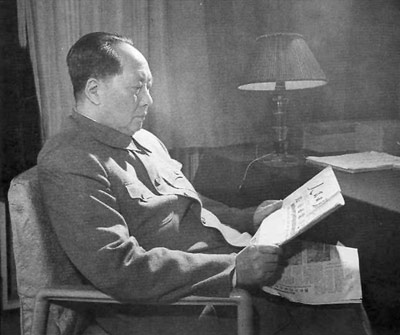

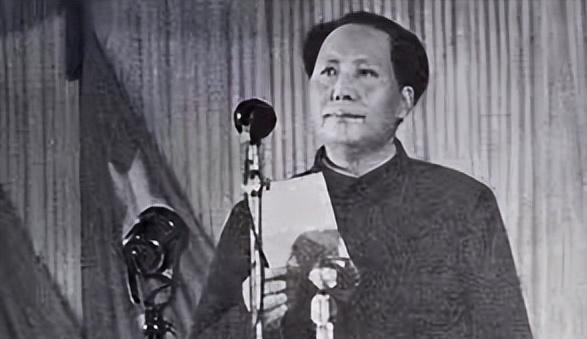

1969年,一天深夜,周总理急忙敲开了毛主席的房门,带来了一个不好的消息,没成想,毛主席听后,却不慌不忙地回应说:“放2颗原子弹,但先不要对外公布,”这是怎么回事? 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 二十世纪六十年代末,国际形势风云诡谲,冷战的阴云笼罩着整个世界,而在这个特殊的历史时期,中苏两个社会主义大国却走到了兵戎相见的边缘。 昔日的"同志加兄弟"关系早已荡然无存,意识形态的分歧和领土争端让两国关系持续恶化,1969年3月,在黑龙江省的珍宝岛上爆发的武装冲突,成为引爆中苏关系的导火索。 这场冲突过后,中苏关系急转直下,一系列异常迹象很快引起了北京的警觉,首先是军事部署的异常变化,苏联在远东地区的军力从原来的15个师迅速增加到43个师,超过4000辆坦克布置在边境线上,军事威胁已经到达了前所未有的程度。 更令人担忧的是外交领域的异常动向,苏联开始频繁接触美国,试探华盛顿对可能发生的中苏军事冲突的态度,莫斯科甚至向一些西方国家暗示,正在考虑对中国采取军事行动,这种外交试探背后隐藏的危险信号不容忽视。 第三个异常则直接来自军事情报,苏联国防部长格列奇科公开扬言要对中国实施"外科手术式核打击",这已经不是简单的威胁,而是赤裸裸的核讹诈,情报显示,苏联确实在边境地区部署了可携带核弹头的中程导弹,战争的阴影开始笼罩中国。 面对这种空前的威胁,中国领导层展开了深入的战略评估,最终,毛泽东做出了一个出人意料的决定:在不公开宣布的情况下进行两次核试验,这个决定包含着深刻的战略智慧,既要展示中国的核力量,又不能把事态推向不可收拾的地步。 为了应对可能的军事冲突,中国采取了全方位的防御措施,全军进入战备状态,特别是沈阳、北京军区的部队进入高度戒备,同时,重要的军事设施开始进行疏散和伪装,民防工程也在加紧建设。 在这个危急关头,中国领导人的每一个决定都经过深思熟虑,核试验的安排就体现了多重战略考量,从技术角度看,地下核试验和大气层核试验的不同组合,展示了中国已经掌握了多种核技术,这种安排释放出一个清晰的信号:中国具备了完整的核打击能力。 从心理战的角度来说,不公开宣布核试验反而产生了更强的威慑效果,苏联的监测设备必然能够探测到核爆炸,但无法完全掌握中国核力量的具体情况,这种未知恰恰会加剧对方的顾虑,让他们在制定军事计划时不得不反复权衡。 在外交层面,这种低调的做法也给双方都留下了充分的回旋余地,既没有激化矛盾,又实实在在地展示了力量,为后续的谈判创造了有利条件。 这场惊心动魄的核较量,展现了中国领导人高超的战略智慧,在核威慑的较量中,有时候克制比鲁莽更有力量,智慧比蛮力更有效果,这个故事的后续发展,将在下集中继续展开... 随着中国两次核试验的成功实施,中苏危机开始出现微妙的转折,首先是军事态势的明显变化,苏联原本咄咄逼人的军事部署开始出现调整,边境地区的军事活动明显减少,一些核打击装备也悄然撤离。 这种军事态势的改变绝非偶然,苏联的情报部门通过卫星和地震监测站清楚地掌握了中国核试验的基本数据,这些数据让克里姆林宫不得不重新评估对华军事行动的风险,特别是中国刻意保持低调的态度,反而让莫斯科更加忌惮,因为他们无法准确判断中国的真实核实力。 外交领域的转折更加明显,10月中旬,苏联突然改变了强硬立场,主动提出恢复中苏边界谈判,这个转变来得如此突然,以至于许多西方观察家都感到意外,但实际上,这正是核威慑发挥作用的典型表现。 政治层面的对话渠道也逐渐打开,苏联领导层开始通过各种非正式渠道向中国释放缓和信号,《真理报》等苏联官方媒体的论调也发生了明显变化,不再充斥着战争威胁的言论,而是强调和平解决争端的重要性。 这场危机的化解,对国际格局产生了深远影响,首先,它打破了人们对核大国对抗必然升级的固有认知,在核时代,威慑力量的展示有时比实际使用更有效,其次,这次危机的处理为后来的国际冲突提供了重要启示:在核威慑中,适度的模糊性往往比完全透明更有效果。 更重要的是,这次危机的处理展示了大国博弈中的智慧,中国没有选择正面对抗,而是通过巧妙的战略安排,以最小的代价达到了最大的效果,两次不公开的核试验,既展示了实力,又给双方留下了充分的回旋余地。 从历史的角度看,1969年的中苏核危机是冷战时期一个独特的案例,它告诉我们,在处理重大国际危机时,冷静比冲动更重要,智慧比力量更关键,中国领导人当时展现出的战略定力,至今仍值得深入研究。 信息来源:中华网军事——1969年,毛主席找到周总理:放2颗原子弹,但不要对外公布