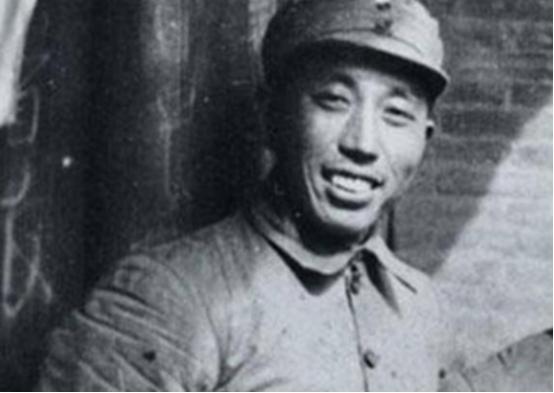

1950年,一个穿着破烂的妇女带着女儿到北京饭店,母亲畏缩不前,几乎不敢抬头,小女孩却突然仰起头,说了一句话,瞬间让在场人大吃一惊。 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 1950年初春的一天,北京饭店大堂里来了一对特殊的母女,母亲刘玉英小心翼翼地从怀中摸出一个用布包得严实的物件,颤抖着双手递给眼前这位身着旧军装的将军,彭德怀接过那个包袱,轻轻展开了那块饱经沧桑的怀表,仿佛看到了昔日战友黄公略的音容笑貌。 这块怀表承载着太多往事,二十多年前,在硝烟弥漫的战场上,它曾替黄公略挡下过一颗致命的子弹,那时的黄公略是红军中赫赫有名的"飞将军",以神出鬼没的游击战术闻名,连毛主席都在诗中称赞"偏师借重黄公略"。 黄公略和彭德怀的情谊始于湖南讲武堂,两人同窗苦读,志同道合,后来一同参加北伐,又并肩策划了震惊全国的平江起义,在那个战火纷飞的年代,他们曾许下铮铮誓言:待到革命胜利那天,要在北京重聚。 然而,1931年的一场空袭,永远改变了这个约定,在江西指挥部队转移时,年仅33岁的黄公略不幸牺牲,噩耗传来,让彭德怀痛不欲生,他在军事会议纪要中写下"功垂史册,失我手足"八个字,字字千钧。 黄公略牺牲后,他的妻子刘玉英和年幼的女儿黄岁新陷入了艰难的处境,国民党当局悬赏十万银元缉拿烈士家属,母女俩被迫过起了流亡生活,她们在乡亲们的掩护下,辗转躲藏,有时住在山洞里,有时装扮成乞丐,靠着野菜果腹度日。 这样的日子,整整持续了十八年,其间,延安曾想接她们过去,但刘玉英为了照顾公婆,选择留在湖南老家,即便生活艰难,她也从未放弃对女儿的教育,常常给女儿讲述父亲的英雄事迹,让革命的火种在黄岁新幼小的心灵里扎根。 新中国成立后,身居高位的彭德怀始终惦记着战友的家人,他多次派人去湖南寻找,但战乱阻隔,音信难通,直到1950年,刘玉英得知彭德怀在北京的消息,这才带着女儿踏上了这趟迟到近二十年的寻亲之路。 当她们出现在北京饭店时,虽然衣着朴素,举止怯生,却因为那份特殊的革命情谊,受到了无比温暖的对待,彭德怀看到阔别多年的"嫂子"和"侄女",这个在战场上叱咤风云的将军,眼眶也湿润了。 那块见证了战火与生死的怀表,终于又回到了战友手中,它不仅是一个时代的见证,更是革命情谊的象征,彭德怀握着这块冰凉的金属,仿佛又回到了那个并肩作战的岁月,而今,他要继续完成对战友的承诺,照顾好这个革命家庭。 从重逢那天起,彭德怀便以实际行动兑现着对战友的承诺,他没有走任何官面程序,当天就给中央写报告申请特殊补助,更让人动容的是,这位国防部长每月都从自己的工资中抽出五块钱,接济这对母女。 在彭德怀的关心下,黄岁新的生活发生了翻天覆地的变化,那个曾经因为家贫只读到小学三年级的女孩,重新回到了课堂,彭德怀特别重视她的教育,不仅为她联系学校,还经常过问她的学习情况。 但彭德怀的教育方式从不溺爱,当黄岁新1952年考入平原省农学院却因不舍北京而犹豫时,彭德怀没有直接批评,他请来了朱德总司令,两位老帅和这个晚辈促膝长谈,不谈家长里短,而是讲述国家建设的宏图大业,临行前,彭德怀给了她40元路费,叮嘱道国家还穷,大家都要出力。 这种润物细无声的教导,让黄岁新懂得了责任与担当,她放下依恋,到东北农垦局成为一名普通的农业技术干部,她始终记得彭伯伯的教诲,勤勤恳恳工作,从不炫耀自己的特殊身世。 彭德怀对这个烈士家庭的牵挂,远不止于物质上的照顾,每年清明,他都会去八宝山祭扫黄公略的墓,即便在1974年自己已经身患重病,仍然惦记着给黄岁新介绍对象,他常说,黄岁新就是他的半个女儿。 这份情谊,超越了血缘的羁绊,它诠释了那个年代共产党人独特的精神品质:革命友谊重于生命,对战友的承诺必须用一生来兑现,而那块曾经挡过子弹的怀表,见证了这段跨越生死的情谊。 1979年,黄岁新光荣地加入了中国共产党,完成了父亲未竟的心愿,这一刻,仿佛是对父辈们革命理想的最好传承,虽然彭德怀已经离世,但他播下的革命火种,在黄岁新心中生根发芽,开出了最美的花。 如今,那块怀表依然静静地躺在黄岁新家中,它不仅是一件珍贵的遗物,更是一个时代的见证,它见证了战火纷飞的岁月,见证了革命者之间真挚的情谊,见证了一位将军如何信守对战友的承诺,更见证了革命精神代代相传的力量。 信息来源:怀念敬爱的彭德怀伯伯1998-10-25 来源:光明日报