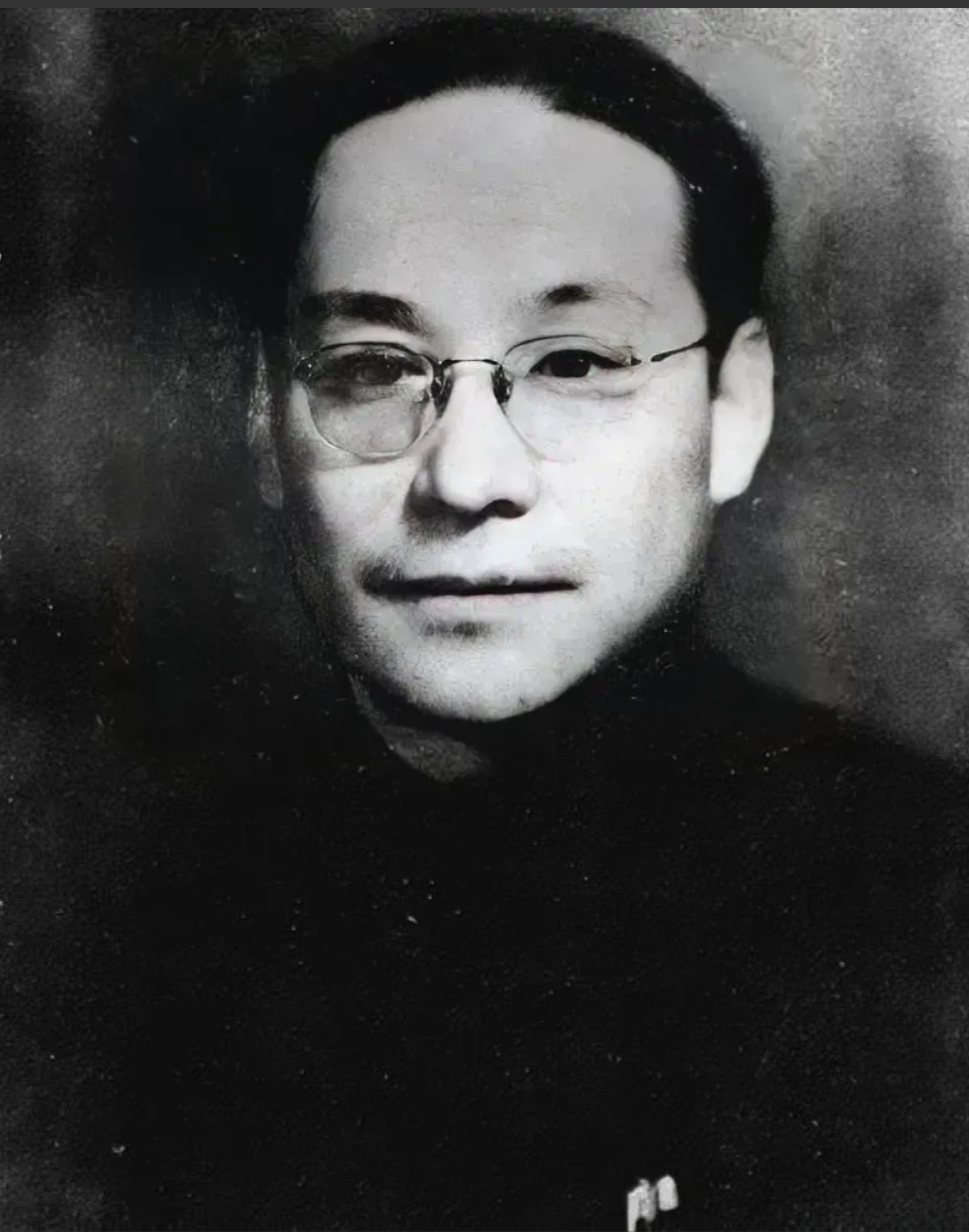

一天,27岁的司令员叶飞正要入睡,忽然,警卫员闯了进来,拉着一个身材曼妙的女子,叶飞本能地想要起身迎接,可意外却在此刻降临——那姑娘突然软倒在地,毫无征兆地失去了意识。[凝视] 1940年8月15日深夜,泰兴县城外传来急促的敲门声。一个全身湿透的年轻女子出现在新四军驻地门口,手中紧握着一张用油纸包裹的字条。字条上密密麻麻写着日军的兵力部署和进攻时间:次日凌晨4点。 这个女子名叫李振芳,化名“梅花”,三年来,她在县城菜市场经营着一个不起眼的针线摊,摊位恰好能观察到日军兵营的一举一动。 李振芳的情报传递方式巧妙得令人叹服,每天收摊时,她会在摊位上留下几根胡萝卜,胡萝卜的摆放方向对应日军的调动方位。白菜叶子的数量则代表敌军兵力规模,一片叶子代表一个班,十片叶子意味着一个连队。 8月15日下午,李振芳敏锐地察觉到异常,平时准时外出巡逻的日军全部留在营地,兵营内灯火通明。她借着买米的机会从商铺老板那里了解到,日军不仅提前发放了军饷,还大量采购干粮和弹药。 最让她警觉的细节是:日军采购干粮时特意询问了保质期,这通常意味着长途行军作战。更关键的是,她亲眼目睹日本兵在营地周围架设临时通讯线路。 情报必须立即送达,没有电台,没有交通工具,李振芳只能徒步前往15公里外的新四军驻地。暴雨如注,山路泥泞,最危险的是途中需要渡过一条因暴雨而湍急的河流。 为了保护情报不被损坏,李振芳将字条层层包裹后贴身携带,渡河时,激流几次将她冲倒,她凭借顽强的意志力游到对岸,确保情报完好无损。 新四军支队长叶飞接到情报时,距离日军发动进攻仅剩5个小时,根据李振芳提供的精确信息,部队迅速在山谷要道设置伏击圈。这场战斗最终全歼日军一个中队约800人,缴获机枪8挺、步枪200余支。 在敌后潜伏的三年里,李振芳建立了一个5人情报网络,理发店的学徒通过观察日军发型变化判断部队轮换情况,因为不同部队有着不同的发型标准。茶馆的伙计则负责偷听军官们的谈话内容,往往能获得重要的作战计划信息。 最惊险的一次行动发生在1942年冬天,李振芳得知日军要对7户抗日家属进行抓捕,她连夜挨家挨户报信。不料被日军发现行踪,以“可疑分子”的罪名关押了三天。她机智地编造了“寻找在外地失踪的丈夫”的故事,才得以脱身。 1943年春天,李振芳的身份不幸暴露,撤离前,她冒着极大风险获取了日军春季大扫荡的详细计划。这份情报让根据地得以提前转移群众和物资,有效保存了抗日力量。 战争结束后,李振芳选择隐姓埋名,回到普通人的生活中。直到1980年代,当地政府才通过多方寻找联系上她,这些惊心动魄的情报工作经历才为人所知。 抗战期间,像李振芳这样的地下情报员遍布大江南北,他们有的是走街串巷的货郎,有的是码头搬运工,有的是酒楼跑堂。 他们用最朴素的方式传递着最珍贵的情报:一根扫帚的摆放位置,一块招牌的悬挂角度,甚至是门前花盆里花朵的颜色搭配。 这些看似平凡的细节背后,往往关系着千百名战士的生死存亡,一个微不足道的观察,一次看似偶然的对话,都可能成为改变战局的关键信息。 你能想象用哪些日常物品来设计暗号系统吗?如果让你在敌占区传递情报,你会选择什么样的掩护身份? 信源: 人民政协网