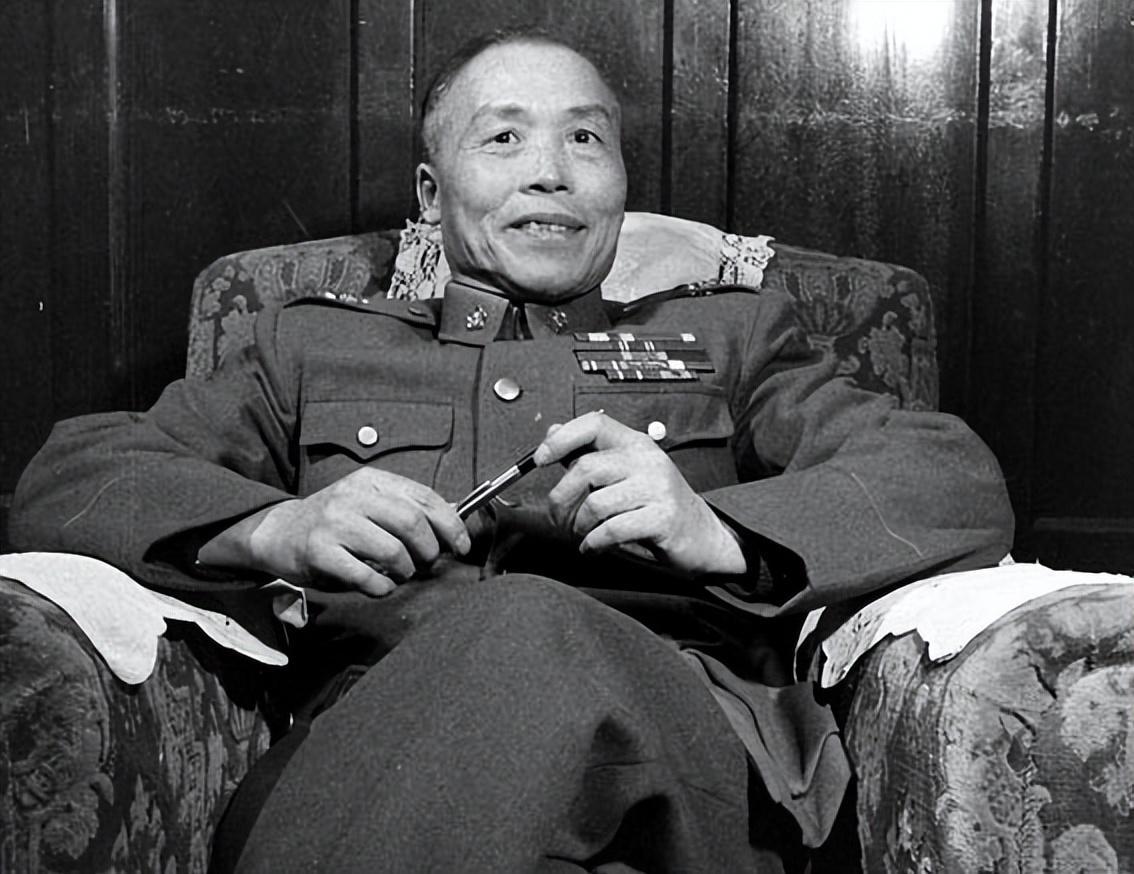

杜聿明好奇地问妻子:“你是共产党?”曹秀清毫不避讳地答道:“我曾经是。”杜聿明对此感到很震惊,便又问道:“还有哪些人是共产党?”曹秀清看着丈夫,淡淡地说:“谁是共产党,和你没有关系,人各有志!” 一盏油灯下,杜聿明凝视妻子曹秀清,抛出一个问题,揭开了一段尘封往事。她的回答平静却震撼,点燃了关于信仰、婚姻与尊重的思考。这对跨越阵营的夫妻,如何在乱世中坚守爱情?他们的故事不仅是一段家庭传奇,更折射出时代洪流中个人选择的复杂与坚韧,引人探究。 杜聿明,1904年11月28日生于陕西米脂县杜家湾,家境殷实,父亲杜良奎是清末举人,热衷反袁世凯活动。杜聿明自小受堂兄杜斌丞影响,接触进步思想。他在榆林中学读书时,看到《新青年》上黄埔军校招生启事,放弃北京大学入学机会,1924年携堂兄杜聿鑫等11人南下广州,经于右任推荐考入黄埔军校第一期。在校期间,他加入国民党,毕业后分配至教导第一团,历任排长、营长,参与北伐战争。后升任第五军军长,1939年率部在桂南会战中攻克昆仑关,名震一时。他以军事才能和刚毅性格著称,忠诚于国民党事业,多次在抗战和内战中担任要职。 曹秀清,1902年出生于陕西米脂县曹家沟,父亲曹万滋是当地富商,常往来宁夏、内蒙古经商。她自幼聪慧,父亲请来塾师教她识字、诗文和绘画,开阔了她的眼界。1923年,她与杜聿明结婚,婚后在丈夫支持下进入米脂女子学校和榆林女子师范学习。1924年,她在榆林加入中国共产党,担任米脂县党委书记,积极投身革命活动。1927年“四一二”清党后,她被开除党籍,随后前往天津,经上海辗转至南京与杜聿明团聚,从此专注于家庭,陪伴丈夫南征北战,育有三子三女。 两人的婚姻源于家族安排。曹秀清起初不愿接受包办婚姻,提出与杜聿明对弈一局,约定以十个铜板为赌注。杜聿明应战,两人对弈后畅谈志向,发现彼此均怀报国之心,遂同意成婚。婚后,他们感情深厚,共同面对战乱中的颠沛流离。曹秀清虽退出政治活动,但她的经历为家庭增添了一层复杂色彩,而杜聿明的包容使两人婚姻成为佳话。 1930年代末,杜聿明与曹秀清在重庆暂居。某晚,杜聿明刚从前线归来,卸下军装,坐在家中木桌旁,手中茶杯冒着热气。他突然问妻子是否曾是共产主义者。曹秀清停下手中针线,坦然承认自己曾加入共产党。 杜聿明未再追问,选择了沉默。他的尊重源于对妻子的深厚感情,也体现了他对婚姻的珍视。曹秀清的坦诚展现了她对过去的从容态度,也凸显了她对家庭的责任感。这场对话虽短暂,却成为两人婚姻中的重要时刻。他们的政治立场不同,杜聿明是国民党高官,曹秀清曾投身革命,但这并未动摇他们的婚姻。相反,彼此的包容与理解让他们的关系更加稳固。这段对话折射出他们在乱世中对家庭的坚守,也让人看到信仰分歧下的人性光辉。 这场交流并非孤立事件。杜聿明在军旅生涯中常与不同背景的人打交道,深知信仰的复杂性。他未因妻子过去的身份而生疑,而是选择信任。曹秀清则以实际行动证明,她虽退出政治,却始终是丈夫的坚强后盾。她在家中操劳,抚养子女,支撑家庭,展现了女性在乱世中的韧性。这次对话让两人更加明白,婚姻不仅是情感的结合,更是相互尊重的承诺。 1948年,淮海战役后,杜聿明被俘,失去音讯。曹秀清带着婆婆和五个孩子在上海艰难生活。她靠微薄收入支撑家庭,1949年初接到蒋介石手谕,携家人迁往台湾。在台北县,她租下一间狭小公寓,靠在烟酒公卖局制品厂做收发工作养家。每天她早起为孩子准备早餐,晚上缝补衣物,教导孩子读书。生活虽清贫,她从不抱怨,始终保持乐观。长子杜致仁赴美留学,入读哈佛大学,因学费不足向蒋介石申请补助,仅获1000美元,分两年支付。杜致仁不堪压力,服安眠药自杀,曹秀清得知消息后,独自整理儿子的遗物,强忍悲痛。 1957年,女婿杨振宁获诺贝尔物理学奖,曹秀清借机赴美。她在女儿杜致礼家中收到杜聿明的来信,得知他1959年获特赦,已定居北京。她当即退掉回台机票,1963年经日内瓦、莫斯科返回北京,与杜聿明团聚。两人定居北京一处简朴四合院,杜聿明担任全国政协文史专员,参与历史资料整理。曹秀清操持家务,常陪丈夫下棋、散步,生活平静而温馨。1981年,杜聿明因病去世,曹秀清亲自整理丈夫遗物,料理后事。1983年,她被增补为全国政协委员,次年在香港病逝,享年82岁。 他们的婚姻跨越了政治分歧与时代动荡。曹秀清的坚韧与杜聿明的包容,共同维系了家庭的和谐。信仰的分歧未让他们疏远,反而让彼此更加珍惜共同的生活。他们用行动证明,爱与尊重可以超越一切障碍,成就一段值得铭记的婚姻。 杜聿明与曹秀清的故事,是一段乱世中的爱情传奇。他们如何在信仰分歧下相守一生?这段对话背后的尊重与包容,又给了我们什么启示?欢迎留言分享你的看法,谈谈你对这段婚姻的感受,或是你听过的类似故事!