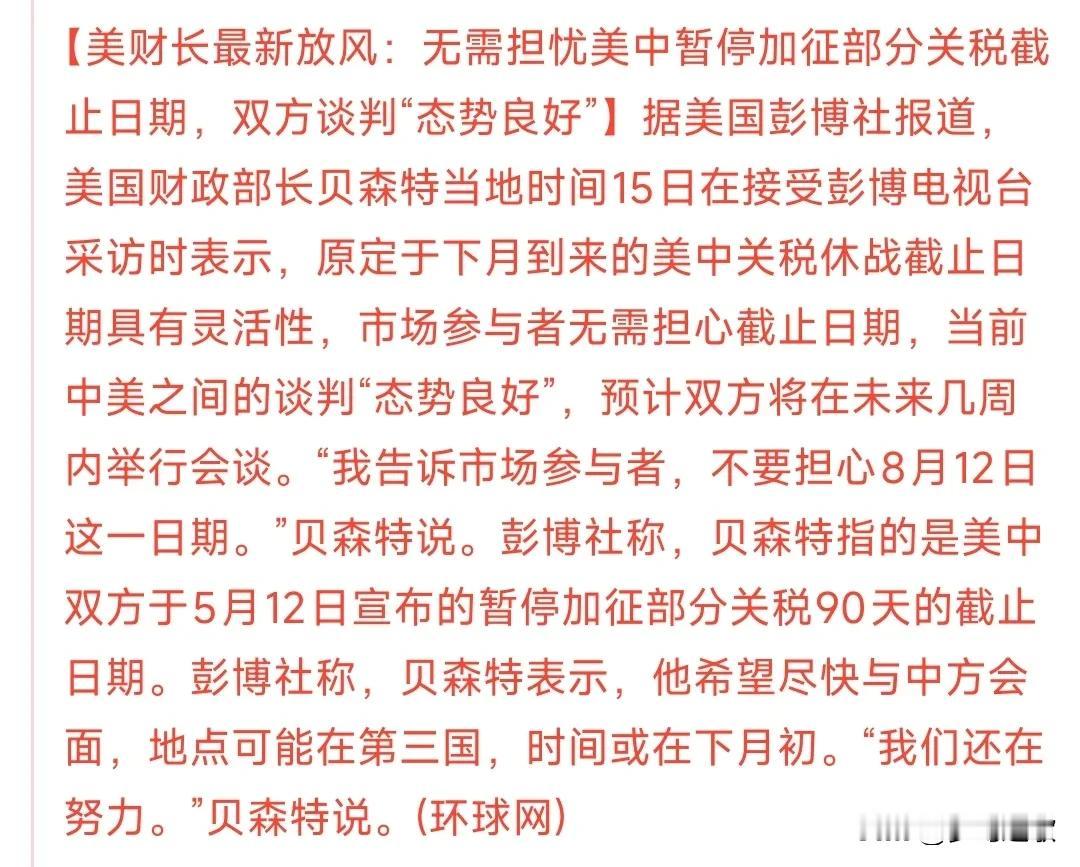

这回该轮到美国坐立不安了。 他们好不容易决定下调对中国商品高达145%的关税,想着一边缓解通胀,一边拉回中国消费者,可万万没想到,关税刚一落地,场面就尴尬了。消费者没来,订单不涨,线下商店冷冷清清。而仓库那边,却又开始忙碌——不是运出,是往里装,从中国源源不断补货。就像一边水龙头没开,一边却拧着全流进来了。 到底出了什么问题?是中国消费者不领情?是美国商家的算盘打错了?还是中美市场之间早已悄然发生了结构性断裂? 事情要从今年春天说起。彼时,美国政府面对居高不下的物价,终于决定下调对中国商品的惩罚性关税。降幅一度令人震惊,从145%直接压到30%左右,关税清单也清晰明确:家电、日用、玩具、服饰类降幅最大。理由也简单——通胀太高,必须给消费者松口气。 商界一阵欢呼。零售商、进口商、跨境平台一通造势,等着消费者“热情回归”。但现实却并不如预期。中国消费者,没怎么动。美国各大平台日流量勉强维持原有水平,复购率和支付转化甚至出现小幅下滑。那些期待“报复性反弹”的美方商家,只能干瞪眼。 反倒是仓储区动静不断。不少在中国设厂、设仓的美国品牌,趁此机会大批备货。补的不是订单,而是库存。眼下便宜了,赶紧多进点——这是他们的直觉判断。美方商家没等消费者下单,就自己开始“下注”。 为什么中国消费者没跟上?问题在于,需求端已经变了。 过去,中国消费者对进口商品充满兴趣,尤其是高端品、科技品。但这几年,市场认知在变:国产替代加快,消费习惯转向理性,再加上人民币汇率偏低、跨境物流延迟、退货难等现实问题,大家更愿意买本地电商的货。 降了关税,但降不了心理成本。 而且,这几年中国经济虽在复苏,但居民储蓄明显增加,消费支出趋于保守。不少人宁愿留存不动,也不愿冲动消费。对于高关税商品,消费者往往记住的是“曾经贵得离谱”,而非“现在终于便宜”。 再者,美国本土通胀依旧高企。商品虽然税降了,但原价依然高。打个比方,一件过去在美国售价100美元、加税到145美元的商品,现在降税回到130美元左右,但和国产同类60元的定价相比,依旧毫无优势。 美国消费者也没好到哪去。 虽然表面上美国经济数据还算稳,但大银行最新的反馈却指出,普通消费者的信贷支撑开始吃紧。卡债还款上升,小额贷款频次减少,就连沃尔玛都在一季度财报里承认“消费者倾向买小包装,买自有品牌”。 一个“不消费”的中国市场,一个“无力消费”的美国市场,叠加起来,就是如今这种“降税却没人下单”的尴尬。 但美国商家依旧选择从中国补货。为啥? 一是成本角度。哪怕消费者不买,现在从中国进货的整体成本比本地生产低40%以上。这些商家早已习惯全球配置供应链,降税等于再加一层利润保障,不抢现在,怕是再等也白等。 二是出口外溢效应。不卖本地,就转向第三市场。不少在中国设分部的美国企业把产品直接分销至东南亚、中东,打着“中国制造”却依旧贴着“美国品牌”的标签。不从美国出货,而是直接中国转发全球。 三是提前部署“下一轮行情”。很多跨境平台早在布局秋季促销,预计Q4假期仍可能刺激一波回流,尤其在中美谈判稳定后,政策稳定的窗口期内,先备货是降低风险的选择。 这就形成了怪象:消费者还没回来,商品已提前“到位”。 最坐立不安的,反而是美方政府。 他们的算盘很清楚:降关税=稳通胀+稳消费+打“中美缓和”牌。但实际效果差强人意。通胀没能明显压制,居民储蓄继续高挂,消费者口袋里的美元没流出去,反倒商家一个个囤货狂补。表面缓和,实则无效。 这也意味着,接下来90天,是观察“降税效果”的关键窗口。 如果中国消费者在这个周期依旧不回头,贸易缓和就可能停滞,甚至重新升温对抗气氛;如果美国内部通胀无法缓解,降税反而成了“白送钱”,政府面临的是双重失控。 而对中国来说,其实态度更明确:降税可以,但自主选择消费更重要。不因关税变动而盲动,说明市场已经进入成熟阶段。消费者行为也开始主导整个国际供应格局——不是便宜就买,而是是否值得。 最终结果可能会让人意外:这一轮中美贸易松动,最先受益的不是消费者,而是企业。而站在舞台边缘静观其变的中国消费者,也在用“冷处理”,告诉世界市场规则不再是一方定。 这场看似互利的降税博弈,其实才刚刚开始。坐立不安的美国人,还得等下一轮结账日,看账本上的数字,是红是绿。