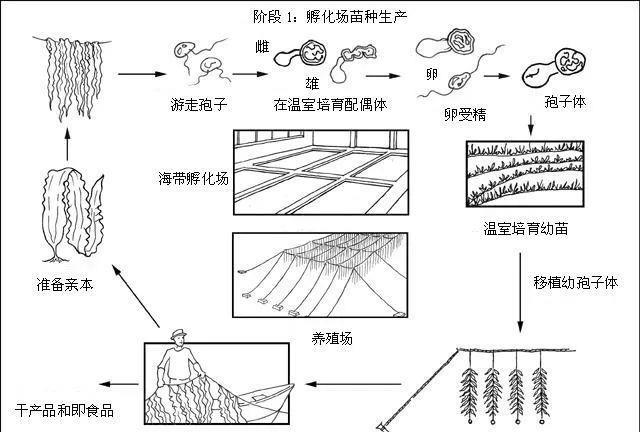

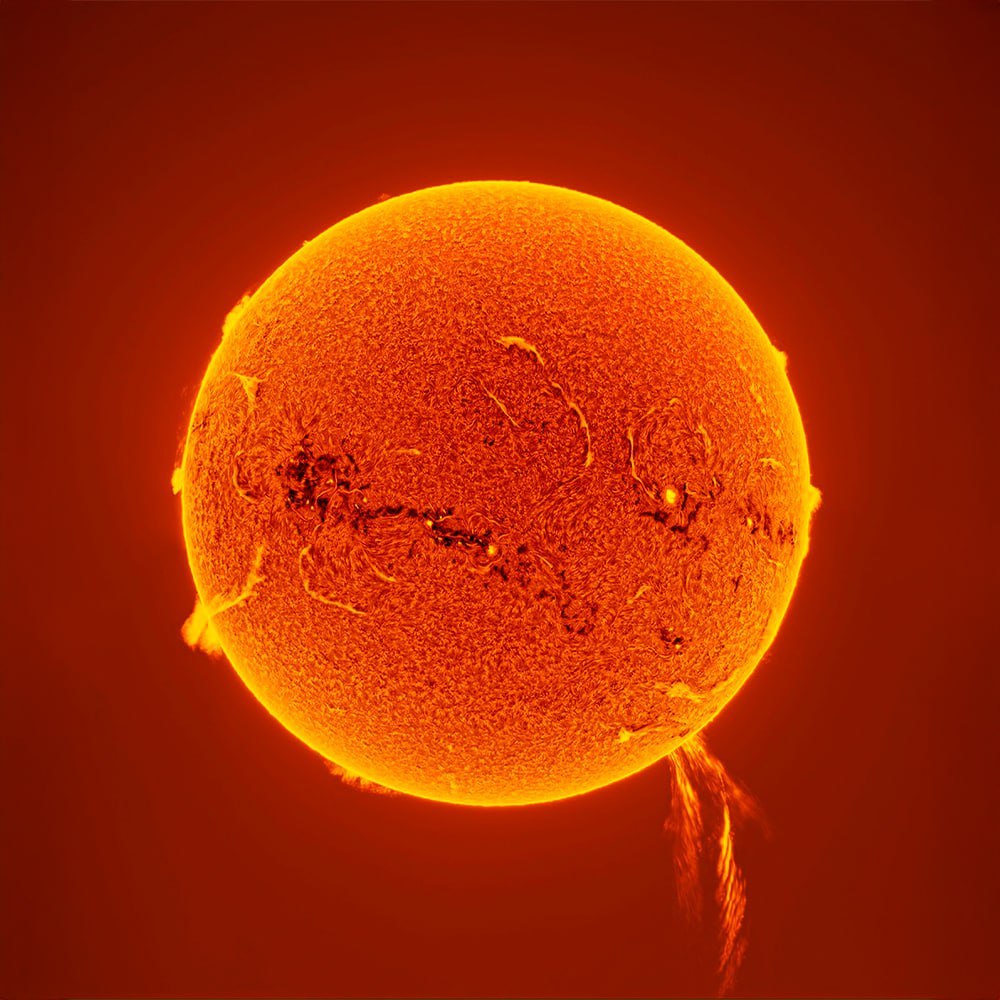

谁能想到,那个你锅里常见的褐色小东西,居然不是植物?更没想到,它还能拯救地球。这不是科幻,这是2025年,真实的世界。 说起海带,大多数人第一反应不是美味就是便宜。可在很长一段时间里,它不仅是贵族的口中之物,还曾被视作“神药”一般的存在。 早在南北朝时期,高句丽人就小心翼翼地把这玩意儿当贡品呈给中原统治者,怕热、娇气、难养活,注定它只能是富贵人家的餐桌专属。 而真正让它走入寻常百姓家的,是科研。这段翻天覆地的转折,恰恰发生在我们一向不怎么提起的“大连”。 1927年,一个叫大槻洋四郎的日本学者,在大连海边看到海带附在浮木上,顿时灵光一闪,发明了“浮筏法”。 这项技术不光让海带告别了靠天吃饭的野生命运,更让中国海带产量一跃反超日本。然而,技术的突破只是开始,真正让海带大步南下、走向全国的,是1951年。 曾呈奎院士带着一批中国科学家,把海带的“怕热”毛病硬生生治好了。他们做了个天才般的选择,把“秋苗”改成“夏苗”,再加上室内育苗技术,让海带第一次在福建顺利扎根。 从此,海带不再是北方寒水中的孤儿,它成了全国人民的餐桌常客,也成了中国农业科研的荣耀代表。到了今天,海带的“身价”可不是你在菜市场买的三块五一斤的价码能衡量的。 作为全球最大海带生产国,中国年产量占全球主导地位,仅山东荣成一个地方,就贡献了全国四成以上的产量,产品远销全球40多个国家。 2025年,福建连江试养的“无边海带”通过减少40%边角料,亩产提升25%;山东培育的“黄官2号”耐高温、抗风浪,亩产高达30吨。 这些突破背后,是一整条产业链的崛起,是中国农业科技几十年如一日的深耕细作。但产业价值之外,海带真正的野心,远不止于此。你以为它只是个吃的?那你就太小看它了。 现在的海带,正悄悄卷入全球气候、生物多样性和能源革命之中,成为各国科学家眼中的“海洋黄金”。 美国科研机构探索的深远海养殖技术,试图通过优化光照与营养吸收提升海带生长效率。而在中国,威海企业将海带酶解为海藻肥料,形成“从海里种地”的循环农业模式。 2025年,福建连江的“无边海带”和山东的“黄官2号”等新品种技术落地,不仅提升产量,更推动节水减排与产业升级。 然而,海带最大的价值,可能还不是吃,也不是肥料,更不是燃料,而是碳汇。 对,就是那个几乎只在气候大会上才能听到的词。现在,全球每年产生超过330亿吨二氧化碳,怎么消化这些碳? 很多人盯着森林、红树林,但忽略了海底那片不起眼的褐色森林。海带每年能吸收1.73亿吨碳排放,是全球红树林碳汇量的三倍。 就连2025年达沃斯论坛都不得不承认,气候已经不是环保问题,而是“生存性威胁”。在这种背景下,海带的存在就显得尤为关键。 而且,海带不仅“吃”碳,它还“吃”污染。最新研究已证实,经过营养富集处理后的海带,对铜污染的耐受能力大幅增强,这对未来的海洋养殖环境管理是个巨大突破。 甚至在海洋生态保护上,它也开始展露头角。海带丛生的区域成了海豹、海獭的天然栖息地,帮忙维持海洋生物多样性。有人说它是“海洋红树林”,一点不夸张。 不过,就像它那不靠谱的“植物”身份一样,海带的分类学归属也曾让科学家头大。 1990年,学界终于下定决心,把它踢出了植物界。原因是它的叶绿体有四层膜,而普通植物只有两层。 于是,它被归入一个听着就很冷门的分类,“SAR超类群”,和草履虫、疟原虫成了亲戚。 这一决定,直接改写了我们对“海洋植物”的认知。如今,SAR超类群占据了地球真核生物的一半,海带不再是植物,而是“海洋的异类贵族”。 但身份的改变,并没有让它变得无足轻重。相反,它成了科学家眼中的万能钥匙,能养殖、能吃、能吸碳、能净水,还能改写能源结构。它的“身份危机”反而成了它的“多重潜力”。 2025年,特朗普又喊出了要对进口药品加征25%关税的口号,WTO迟迟没能拿出实质性复苏方案,这些都可能影响全球贸易中的海带制品流通。 而IMF刚刚发布预警,全球债务已破100万亿美元,清洁能源的投资压力也越发沉重。 在这种背景下,像海带这种成本低、收益高、生态正效应突出的蓝色资源,反而成了国际博弈中的“冷门王牌”。 当你再一次看见那碗海带汤,别再觉得它只是便宜货。 它的背后,是科研的执念,是产业的奋进,是全球气候博弈的新变量。它不是植物,不是蔬菜,它是一个被时代推上前线的“褐色英雄”。 未来的海带,可能不再只是你碗里的配角,而是呼吸的空气、城市能源的来源、国家气候战略的一环。它的命运,已经不再是“植物”那么简单了。 参考:你所熟悉的海带,在过去曾经是海味珍馐,如今已被开除植物籍,未来或许是拯救地球的“救命稻草”——2025-06-24 06:58·万物杂志