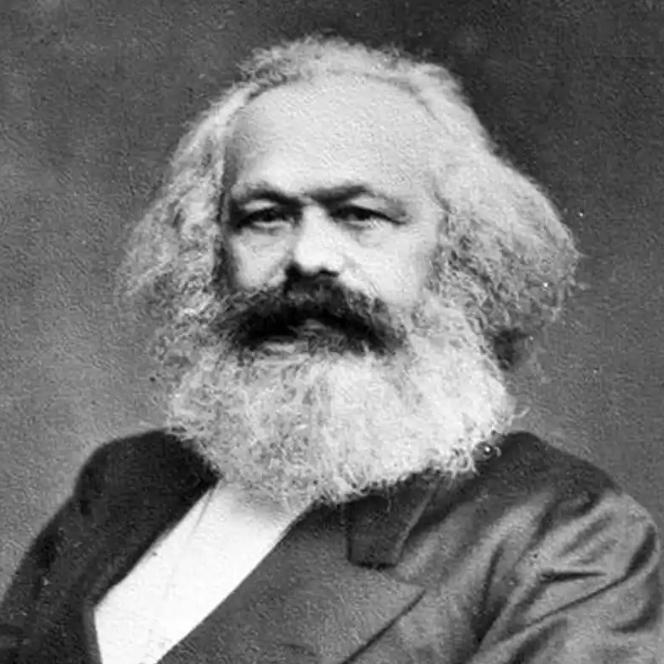

犹太人被屠杀过近400次,为什么全世界都容不下犹太人?1843年,26岁的马克思,就一语道破真相:钱才是犹太人的上帝。 说犹太人是世界上最不幸的民族,这话一点都不夸张。两千多年,他们几乎没在任何地方安稳过。 欧洲不欢迎他们,中东拒绝他们,甚至在最讲究自由平等的现代社会,也时不时有人站出来说他们“掌控银行”“控制媒体”“精于算计”。 这些话听起来像是偏见,但偏见这种东西,一旦被重复得多了,就会变成“常识”。 讽刺的是,这个民族里也出了不少“先知”。比如卡尔·马克思,其父虽是犹太人,但为融入社会改信基督教;马克思成长于世俗环境,从未认同犹太身份。 他在26岁写下的《论犹太人问题》中,将“犹太人的世俗上帝是金钱”作为批判工具,直指资本主义社会的本质:金钱异化已让所有人变得唯利是图。 问题来了:如果这种“精神”已经融进了现代社会的骨子里,那为什么只有犹太人要为此付出代价? 这就要追到更久远的历史。早在公元前587年,巴比伦人就把耶路撒冷夷为平地,把犹太人抓走当奴隶。 后来罗马人来了,又一次大屠杀,把他们赶得四散为流民。到了中世纪,欧洲各国轮流驱赶他们,法国、英格兰、西班牙,几乎没有一个国家没干过这事。 从德国、波兰、立陶宛到匈牙利,几乎每一寸土地都沾上了犹太人的血。 他们住在虹口区,和中国的穷人挤在一起,吃一样的饭,忍一样的苦。有人记得,犹太老太太坐在弄堂口织毛衣,中国孩子围在她身边看。 那时候大家说的不是语言,而是活下去的本能。所以别说,全世界都容不下犹太人。上海曾容得下,哪怕自己也很穷。 可这段温情,是整个犹太人历史上的例外。大多数时候,他们都是被怀疑、被排斥、被针对的对象。 有人说这是宗教问题,说他们杀了耶稣。有人说是经济问题,说他们只会放高利贷。还有人干脆说他们“不是我们的人”,所以永远是“外人”。 但真相往往更简单:社会需要一个替罪羊。每当经济崩了、秩序乱了、生活惨了,总有人要找个“不是我们”的群体来出气。 而犹太人,刚好符合这个模板。他们聪明、团结、精明、经商有道,却又保留着自己的语言和习俗,不愿完全同化。 他们太像“异类”,又太像“精英”。这让人害怕,也让人嫉妒。于是他们成了最方便的靶子。 更可怕的是,这种偏见并没有随着时间消失。如今,反犹主义已换上更复杂的面具。 有人指控华尔街的犹太资本家操控全球经济,有人将好莱坞描绘成文化渗透的工具,甚至巴以冲突激化后,欧美犹太学生因支持以色列被污名化为“谋杀者”。 这些阴谋论的逻辑看似荒诞,却在社交媒体时代加速传播。 但你仔细看这些说法,逻辑都站不住脚。犹太人是有钱人多,但穷的也不少;有媒体大亨,也有街头小贩。 可为什么大家只记得他们“有钱”?因为这样才好下结论,才方便让情绪有个出口。 但也正是因为这段历史,我们才更该记住那一刻,在所有人都关上门的时候,上海开了一扇窗。 那不是因为中国人特别伟大,而是当时的上海人知道什么叫“人”。他们可能也不懂犹太人是谁,但他们看得懂一个眼神、一个动作、一碗饭的意义。 这才是文明的底线。有人说,犹太人问题永远解决不了。可也有人说,解决这个问题,不需要什么伟大的制度,只需要一点点“正常的善意”。 如今,全球约1460万犹太人半数定居以色列,但流散阴影从未消散:德国虽有欧洲最大犹太社区,2023年反犹犯罪却同比激增83%。 美国大学校园里,佩戴犹太小圆帽的学生遭暴力围攻,当巴以战火重燃,古老的仇恨便在现代社会找到新燃料。 他们可能永远摆脱不了“异类”的标签,就像我们每个人在别人眼中也可能是“异类”。但我们能做的,是别让偏见变成“真理”,别让仇恨变成“传统”。