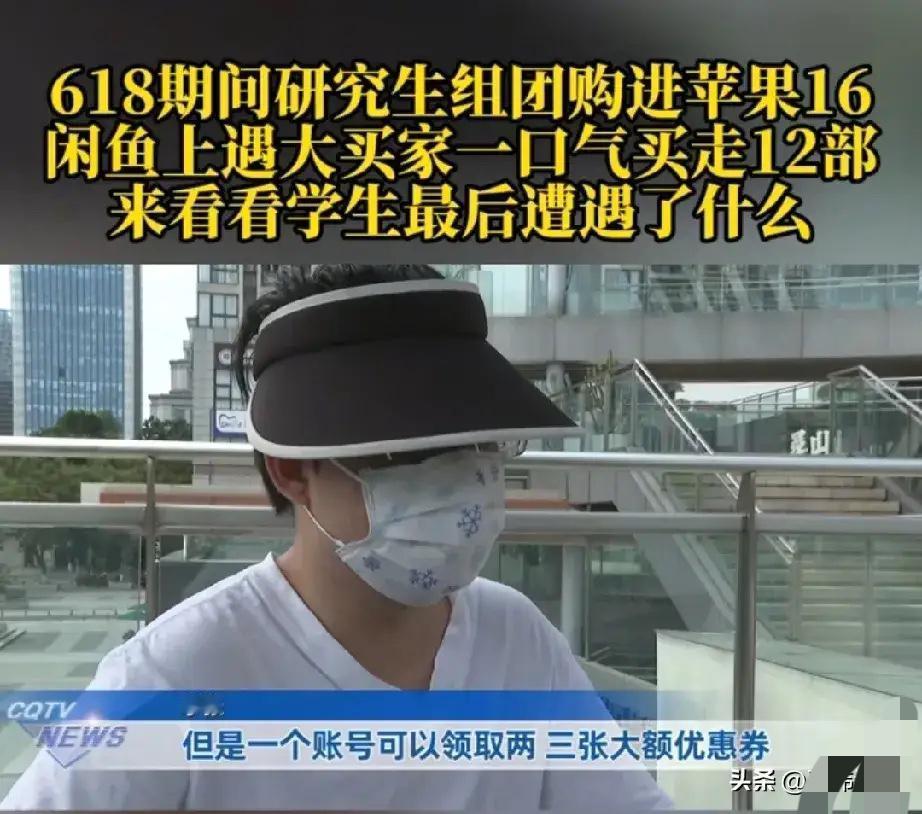

重庆,一研究生趁着618平台大促,和同学买了12部手机和3部平板,领完优惠券,参加完满减活动,每部手机要便宜2000元。促销结束后,他将这些手机挂到网上准备出售,以此来赚取差价。第二天,就有人联系他要全部购买,为了规避手续费,两人加了微信线下交易,最终以12万元成交。万万没想到,男子高兴劲儿还没过,短短几个小时后,就发现自己的银行卡被冻结了,他赶紧咨询客服,客服的回答让他头皮发麻。 618薅羊毛翻车:研究生卖手机卷入洗钱漩涡 一、618的“生财梦” 重庆六月,暑气把校园烤得发软。研究生小张蹲在实验室,眼睛却黏在电商平台——618大促的弹窗里,苹果16的优惠像钩子,勾得他心痒痒。 “一个账号能领两三张大额券,叠加满减,每部能省2000!”小张戳戳旁边的同学,声音里带着点小兴奋。几个穷学生一拍即合,凑钱囤了12部苹果16、3部平板,就等促销结束“倒卖”赚差价。实验室里,手机盒堆成小山,像座即将喷发的“财富火山”。 促销一结束,小张麻溜把手机挂闲鱼。刚填完“全新未拆”的描述,消息炸了:“12部全要,线下交易避手续费。”买家头像是个戴墨镜的中年人,语气爽快得像开了倍速,小张没多想,加微信、谈价格,12万转账秒到账。 “兄弟爽快!”小张看着银行卡余额疯狂截图,连食堂打饭都多要了份烤脑花——这可是他读研三年,第一次离“暴富”这么近。 二、银行卡“罢工”惊魂 当晚,小张哼着歌付水电费,手机突然弹出“交易失败”。他以为是系统抽风,换了三家店,连烧烤摊老板娘都翻白眼:“小伙子,你卡莫不是被冻结咯?” 去银行一查,果真!柜员小姐姐声音凉凉的:“涉及可疑交易,已冻结。”小张脑袋“嗡”地炸了,冰粉泼在地上,红色汤汁淌成绝望的河——那12万“巨款”,转眼成了烫手山芋。 “我真没干坏事!”小张攥着转账记录冲进派出所,民警皱眉看完,扔下句话:“要解冻,得退部分钱给受害者。” 三、“受害者”的双重委屈 “我才是受害者啊!”小张急得脖子通红,眼镜滑到鼻尖,“凭啥抓不到坏人,让我背锅?”他连夜翻法条,发现本地警方说过:“善意取得的话,最多退获利。”可现在,买家微信头像灰暗,消息发出去像喂了狗,那12万,成了困在账户里的“幽灵钱”。 实验室里,同学群炸了锅。有人骂他“贪小便宜吃大亏”,有人吐槽“警方和稀泥”。小张瘫在实验台,盯着手机包装盒,想起自己为省房租挤城中村,为论文熬到凌晨三点——好不容易逮着“商机”,咋就成了“背锅侠”? 导师抽着烟帮他复盘:“就像劫匪抢钱去餐馆吃饭,老板不知情收了赃钱,法律上确实得退。你错在跳过平台担保,为省手续费,踩进黑灰产的坑。”小张望着窗外的晚霞,突然觉得自己像只扑火的飞蛾——为了一点光,一头栽进黑暗。 四、陷阱背后的“灰色网” 现在,小张每天往派出所跑,像祥林嫂般重复“我真不知道钱有问题”。银行流水打了厚厚一沓,手机相册存满交易截图,连买家那句“爽快人,别啰嗦”的语音,都被他听出茧子——可破绽在哪儿?没人知道。 他开始理解:警方冻结账户,是在复杂资金网里“断线索”,可普通老百姓夹在中间,像被漩涡卷住的小鱼。那些被洗钱、诈骗伤害的“受害者”,和慌得睡不着的自己,本质都是贪婪与侥幸的牺牲品——买家可能是洗钱团伙,用“大额订单”当诱饵,让无辜者成了“替罪羊”。 这件事像根刺,扎在所有想“薅羊毛”的年轻人心里。它撕开电商狂欢的另一面:当我们盯着“差价利润”时,可能早已踏入黑灰产的陷阱。那些看似“从天而降”的大订单,说不定是洗钱团伙抛来的“糖衣炮弹”——你以为捡了漏,实则成了“洗白”赃款的工具。 五、教训:别让“小便宜”绊倒人生 如今,小张的银行卡终于解冻,但那12万,扣除“善意取得”的判定,他得退一半给“受害者”。实验室里的手机盒还堆着,只是再没人觉得它们是“财富密码”——反而像一个个警示碑,刻着“侥幸”的代价。 小张把经历写成帖子,收获几万条留言。有人骂他“活该”,有人说“警方太机械”,但更多人在问:“普通人咋分辨赃款?” 这正是这件事最刺痛的地方——在复杂的金融网络里,我们都可能成为“不知情的帮凶”,而保护自己的唯一办法,是守住底线:别为省手续费跳过平台担保,别因“大额订单”冲昏头脑,更别让“薅羊毛”的贪念,把自己拽进法律的灰色地带。 重庆的暑气还在蒸腾,小张站在实验室窗口,望着楼下穿梭的人群。他知道,这场“618翻车记”,不是结束,而是人生的一堂课——教他明白,在欲望与规则的博弈里,侥幸者永远赢不了,唯有敬畏法律、守住清醒,才能踏实走路,不踩陷阱。 这是一个关于贪婪、侥幸与教训的故事,也是无数年轻人在“薅羊毛”路上的缩影。当你下次盯着“大额优惠”“线下交易”时,不妨想想小张的遭遇——别让一时的贪小便宜,毁了本该明亮的人生。