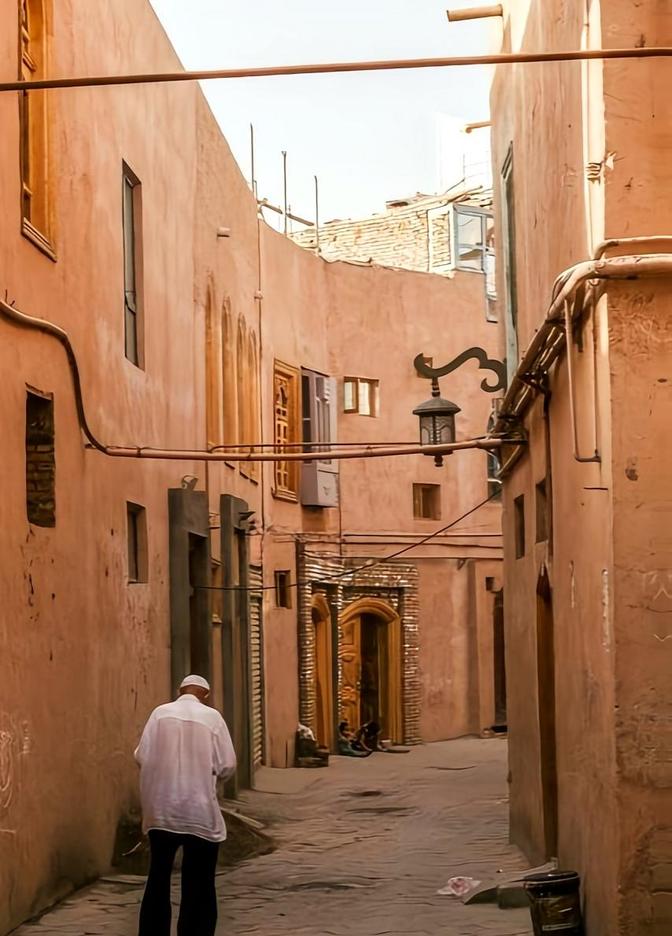

1877年,新疆喀什。城破当日,风沙扑面,左宗棠站在一堆断砖残垣之上,望着密密麻麻的投降俘虏,突然冷冷吐出四个字:“降者亦杀。” 左宗棠1812年出生在湖南湘阴,家里不算富裕,父亲是个小地主,日子紧巴巴的。他从小就聪明,五岁读儒家经典,长大后还迷上了兵法和地理。二十岁考了个秀才,算有点名气,可之后的人生却不太顺。他七次考乡试,次次落榜,搞得他一度心灰意冷。后来干脆回家种田,但没闲着,钻研农业、军事这些实用东西,自学成才。这段经历对他后来带兵打仗起了大作用。 1850年,太平天国闹起来,清廷乱成一团。左宗棠被朋友推荐给曾国藩,进了湘军幕府,开始崭露头角。他帮着训练军队,出谋划策,战功不少。1862年当上浙江巡抚,带兵平了太平军在杭州的势力,还跟英法联军合作过一把,拿了个一等伯爵。1866年管福州船政局,搞兵工厂和海军学堂,挺有眼光。后来又当陕甘总督,镇压捻军,顺便搞地方治理,种田办学两不误,为收复新疆攒了不少经验。 左宗棠这人脾气直,说话冲,不太会拍马屁,经常得罪上司,但手下人敬他。他1875年奉命去新疆,六十多岁了还亲自带兵西征,硬是扛起了收复失地的大旗。从一个考不中的书生到清廷的边疆大将,他的路走得不容易。 1877年,喀什城被清军攻下,这仗打得不容易。新疆那会儿乱得不行,阿古柏叛乱搞得民不聊生,清廷丢了大片地盘。左宗棠带兵西征,一路收复失地,喀什是最后一站。这地方战略位置重要,守住它才能稳住整个新疆。 城破那天,左宗棠面对几千投降的俘虏,有叛军残部,有部族头领,还有墙头草似的地方势力。这些人投降了,按理说可以收编或者宽赦,但左宗棠直接下令全杀。这决定听着挺狠,可背后有他的考虑。新疆这地方太乱,叛乱反反复复,之前乌鲁木齐那边放过一批降兵,结果没多久人家又反了,杀了不少清军和百姓。左宗棠吃过这亏,不想再赌。他觉得放过这些人,等于给边疆埋雷,迟早炸伤无辜老百姓。 再说了,那时候清廷财政紧,养不起这么多俘虏。杀了还能震慑其他想闹事的势力,省得他们觉得投降没事,回头再反。左宗棠不是嗜杀的人,他打仗是为稳边疆,不是为杀人爽。这决定虽然冷血,但在他眼里是没办法的办法。 喀什平定后,左宗棠没光顾着打仗,还干了不少实事。他在哈密到乌鲁木齐一线种了上百万棵柳树,防风固沙,后人叫“左公柳”,到现在还有人记得。他修路、挖渠、推广种棉花和粮食,让战后那片地慢慢缓过劲来。他还分粮食给穷牧民,建学校推教育,用文化拉近各族人心。这些活儿听着简单,实际干起来费老鼻子劲了,但效果真不赖,新疆商路通了,日子好过了不少。 1881年,他因功升了二等侯爵,还当上了军机大臣,地位高得不行。1884年调去福州管海防,次年病死在那儿,73岁。死前还在忙军务,手边放着新疆地图。清廷给他追封太子太保,谥号“文襄”,算是对他功劳的肯定。他的政策稳住了新疆,也给后人留了遗产,比如左公柳,成了他治疆的标志。