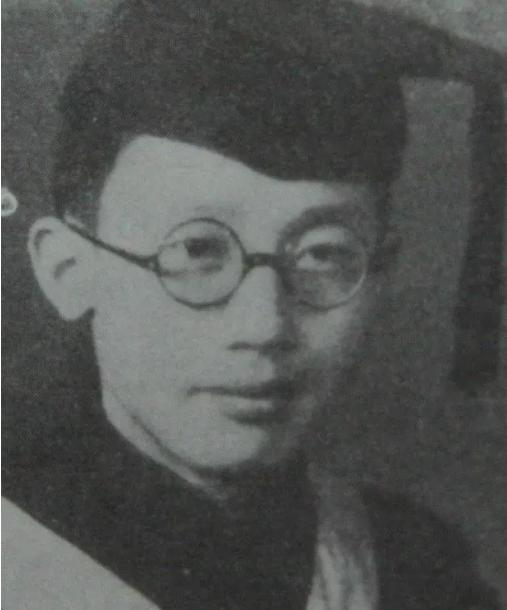

上世纪30年代,清华大学历史系破格录取了一位语文100分,英语0分,物理5分的“偏科生”。谁知这名学生不懂珍惜,入学不久就提了个“奇葩”请求,可正是这个请求造就了清华历史上最大的奇迹。 1931年的秋天,清华园迎来了一位特殊的新生。当钱伟长的高考成绩单呈现在招生委员会面前时,教授们无不面露难色:国文、历史双双满分,而数理化英四科总分竟不足二十分。这样极端的偏科成绩,放在任何时代都堪称"录取难题"。 时任清华文学院院长的冯友兰先生却慧眼独具,在教授会议上掷地有声:"这孩子文采斐然,我要了!" 这位来自江苏无锡的青年,家学渊源深厚,祖父是光绪年间的举人,父亲更是近代著名教育家。然而造化弄人,这位文史奇才的数理成绩却令人啼笑皆非:物理5分,数学9分,英语更是交了白卷。 历史的转折发生在入学后的第三个清晨。1931年9月18日,沈阳城外的一声炮响震碎了华夏大地的宁静。当"九一八事变"的噩耗传到清华园时,正在古籍馆读书的钱伟长猛然拍案而起:"我要转学物理!" 这个决定让所有师长都为之震惊。物理系主任吴有训教授,望看眼前这个物理仅得5分的学生,既觉可笑又感无奈:"孩子,你连牛顿三定律都说不全,如何研习物理?" 但钱伟长的倔强超乎想象。从此,物理系办公室门前多了一道晨光中的身影,每天他必定手持写满公式的宣纸等候:"吴教授,我要学物理,要为中华铸利剑!" 这份赤子之心终于打动了严师。吴有训破例应允,却开出严苛条件:一年之内,数理化三科均需突破70分大关,否则必须重返文学院。 于是,清华园里诞生了一个"书痴"的传奇。晨钟未响,他的油灯已亮,暮鼓已歇,他的算稿未停。最初,他试图用背诵经史的方法强记物理公式,结果连续七次小考铩羽而归。吴有训语重心长地点拨:"格物致知,重在明理。" 幡然醒悟的钱伟长从头开始,从最基础的代数公式推导起步。一年后的考评日,当崭新的成绩单呈现在吴有训案头时,这位严师的眼中闪过欣慰的泪光:物理85分,化学82分,数学78分。这个曾经的"理科末等生",不仅成功转入物理系,更在四年后以榜首之姿毕业。 1940年,钱伟长远渡重洋赴加拿大多伦多大学深造。令人惊叹的是,这个曾经英语交白卷的学子,仅用五十个昼夜便完成了轰动学界的《弹性板壳的内禀理论》,一举攻克了困扰爱因斯坦多年的力学难题。 1942年,他受聘于加州理工学院喷气推进实验室,师从"航空航天时代开创者"冯·卡门,享受着八万美元的年薪。 然而,当抗战胜利的捷报跨越大洋传来时,钱伟长毅然辞别恩师。面对冯·卡门的再三挽留,他只留下九个字:"学成报国,此心已决。"归国后,他在一穷二白的条件下创建了新中国首个力学研究所,为共和国培养了一代又一代科技英才。 晚年接受采访时,当被问及如何创造这些奇迹时,这位科学巨匠淡然一笑:"只因始终未忘,当年在清华图书馆立下的誓言。" 从物理仅得5分的"偏科生",到享誉国际的力学泰斗;从英语交白卷,到以英文著述震动学界,钱伟长用毕生心血诠释了"国家所需,即我专业"的崇高境界。 或许,真正的天才,不在于与生俱来的天赋,而在于矢志不渝的报国赤忱,与永不言弃的治学精神。 信息来源: 《钱伟长文集》 《清华周刊》 文|知又 编辑|南风意史

有觉无眠

这才是真正的学霸,“学成报国,此心已决”,真正为国家为民族而学的人,虽然那时国家正遭受战争磨难,他毅然回国。致敬钱伟长。

子夜

学霸眼中只有学不学的区别,没有难不难

火枪手

致敬老校长!