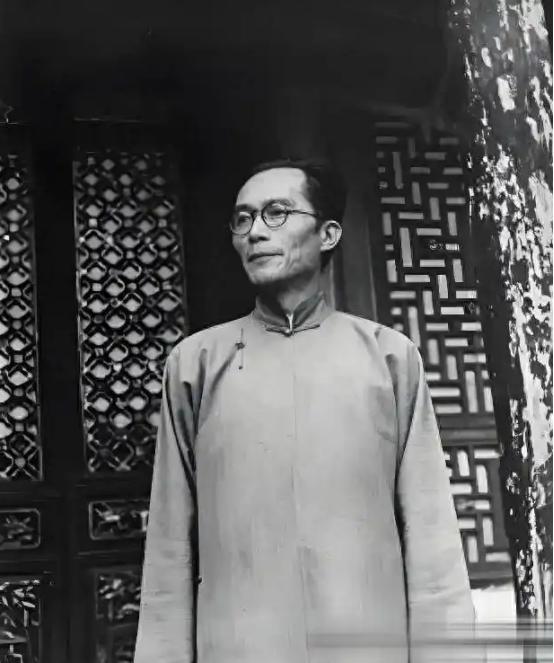

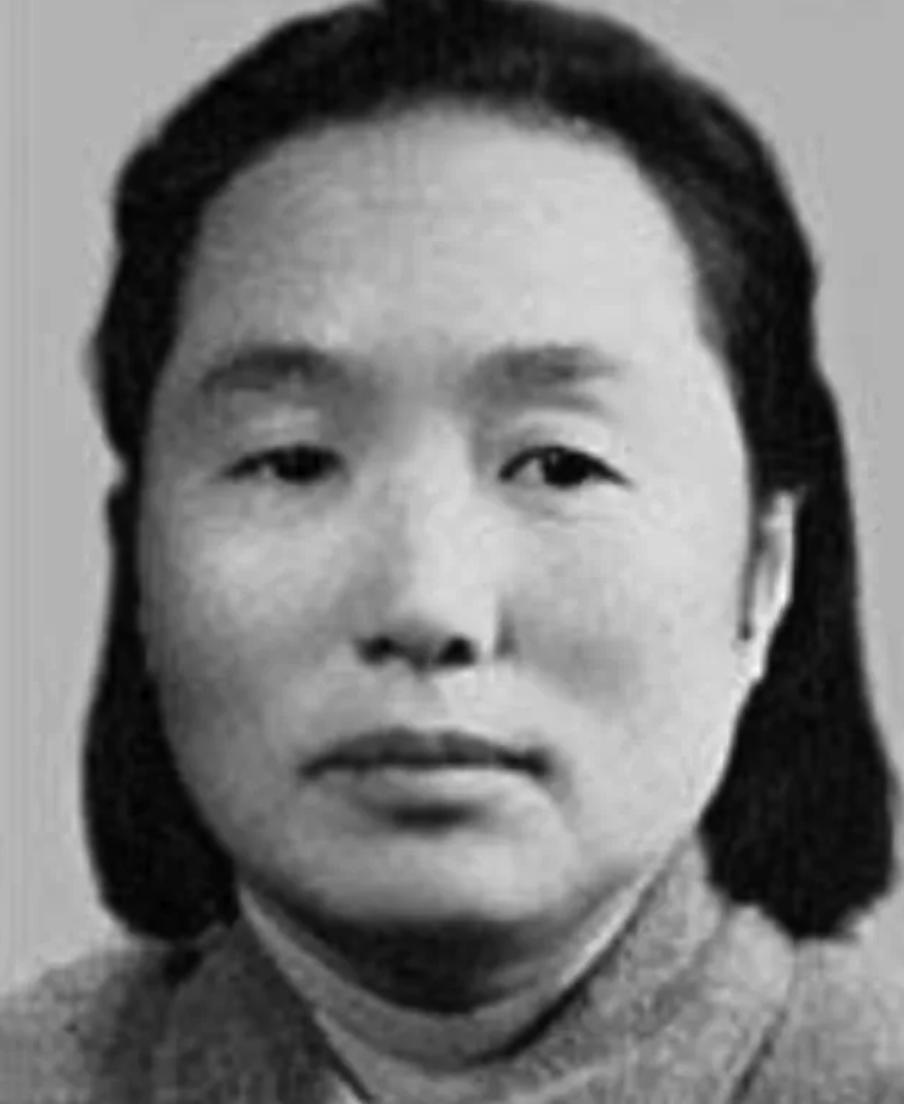

1949年,梅贻琦不顾学生们的苦苦挽留,毅然南渡,临走前,他说道:“我若留在大陆,就保护不了清华基金了。”5年后,梅贻琦儿子梅祖彦独自回国。而梅贻琦则前往海峡对岸创办新竹清华大学。 "先生别走!我们舍不得您啊!"1949年的清华园,一群师生眼含热泪,呼喊声此起彼伏。梅贻琦站在台阶上,镜片后的目光既坚定又忧伤。这位执掌清华十七年的校长,此刻面临着人生最艰难的抉择。 "我若留下,就无法保障清华基金的安全。"梅贻琦的声音很轻,却字字千钧。他知道,这句话背后,是清华百年基业的存续问题。当时清华的办学命脉,"庚子退款"专项基金,需要校长签字才能动用。若他留在即将解放的北平,这笔教育专款很可能被挪作他用。 离京前夜,梅贻琦独自在办公室整理文件。十七年来,他带领清华从一所留美预备学校发展成为国内顶尖学府。如今,他不得不为守护这份基业而远行。 一个月后,梅贻琦悄然离京。辗转南京、香港,最终抵达美国。 在异国他乡,这位"清华永远的校长"始终恪守职责。有人提议动用基金支援其他项目,他断然拒绝:"清华的钱,只能用在清华的教育上。"为了节省开支,他住在简陋的公寓,却坚持高薪聘请顶尖学者。 1954年的一个夏夜,梅贻琦与儿子梅祖彦在纽约寓所长谈。年轻的梅祖彦决定回国效力。"你回去能为国家作贡献,而我已无法回头......"梅贻琦的声音有些哽咽。月光下,父子相对无言,他们都知道,这可能是此生最后一面。 次年,梅贻琦赴台筹建原子研究所。在台湾新竹的荒地上,65岁的他亲自勘测校址。烈日下,他拄着手杖走遍每一寸土地,仿佛要把对北平清华园的思念,都倾注在这片新的校园里。 1956年,台湾清华大学正式成立,梅贻琦将毕生教育理念注入其中:重金引进美国最新实验设备,高薪聘请海外学者,坚持"教授治校"的传统。 与此同时,在北京清华园,梅祖彦正在水利系教书。父子二人隔海相望,各自守护着心中的清华。梅贻琦常对同事说:"我在台湾办清华,就是要让清华的精神永远延续下去。"夜深人静时,他会取出从北平带来的校徽,轻轻抚摸。 1962年,梅贻琦病重入院。临终前,他让秘书取来随身多年的公文包。里面整齐保存着数十本账册,记录着每一笔清华基金的用途——购置仪器的、聘请教授的、资助学生的......唯独没有一分钱用于个人。 5月19日,这位"两岸清华之父"与世长辞,葬于台湾清华校园内,墓碑朝向北方。 如今,漫步在北京清华园的工字厅前,或是台湾清华大学的梅园里,都能看到梅贻琦的铜像。两岸清华同根同源,秉持"自强不息,厚德载物"的校训,培养出一代代杰出人才。 而梅贻琦当年那个艰难的选择,最终成就了两座清华的辉煌,却也留下了与亲人永别的遗憾。这或许就是一个教育家,在时代洪流中最深刻的宿命。 信息来源: 《中国现代史》 百度百科|清华校长梅贻琦 文|知又 编辑|南风意史