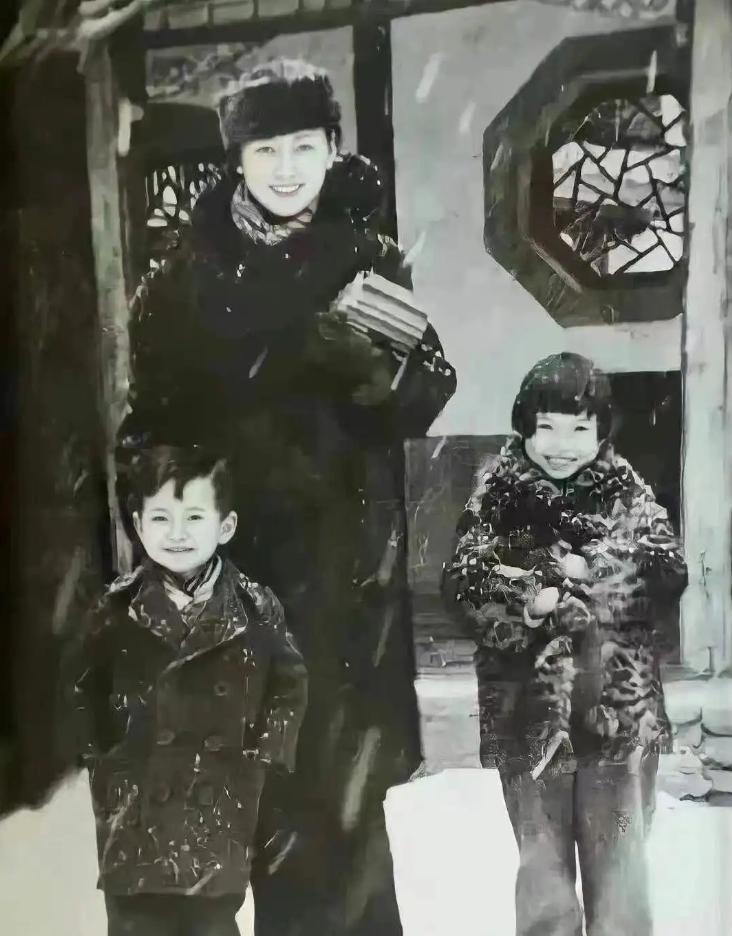

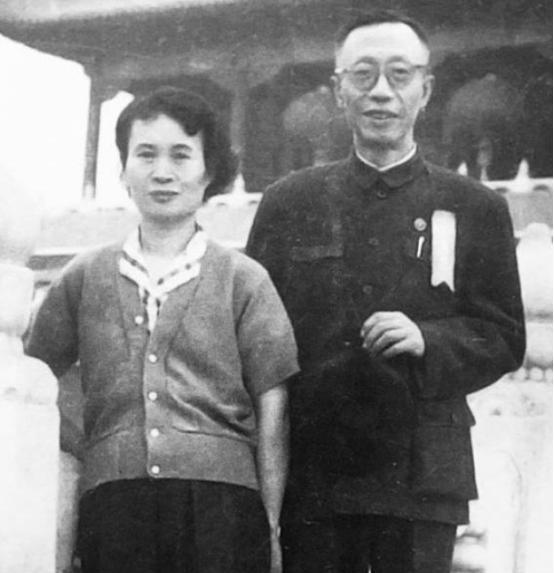

林徽茵不愧是设计大师,看看这国徽样稿,看来看去还是她设计的定稿最威武庄严!先生已去,其功甚伟!敬意无限 林徽茵,1904年6月10日生于浙江杭州,祖籍福建福州闽县。她的父亲林长民是北洋政府高官,家中书香浓厚,幼时的她常翻阅诗书,毛笔轻点宣纸,写下稚嫩诗句。1916年,她进入北京培华女子中学,课余常与同学分享自创诗作,声音清亮,引来阵阵笑声。 1920年,16岁的林徽茵随父赴伦敦,父亲担任外交职务。她漫步泰晤士河畔,凝视哥特式教堂的尖顶,惊叹建筑之美。房东是一位女建筑师,家中摆满图纸,林徽茵常驻足观摩,手指轻触线条,心中萌生建筑梦想。1921年回国,她继续在培华就读,期间加入新月社,与徐志摩、胡适等文人交流,诗作频见报端。 1924年,林徽茵与梁思成赴美,进入宾夕法尼亚大学。因建筑系不收女生,她注册美术系,却选修建筑课程。课堂上,她埋头绘图,手指因握笔过久泛红,纸上线条精准。1927年,她获美术学士学位,2024年被追授建筑学士学位。1928年,她与梁思成结婚,共同投身建筑事业,在东北大学创立建筑系,后转至清华大学。他们跋涉晋冀鲁豫,测量古建,风尘仆仆,记录珍贵数据。 林徽茵的文学才华同样耀眼。她的诗《你是人间的四月天》柔美深情,至今传诵。1949年后,她成为清华大学建筑系教授,为中国建筑教育贡献力量。 1949年,新中国成立,急需国徽象征新生政权。政协发出征稿通知,要求体现民族特色与时代精神。清华大学营建系接到任务,林徽茵与梁思成、莫宗江等人组成设计小组。夏日午后,设计室蝉鸣阵阵,林徽茵手握粉笔,在黑板上勾勒天安门与麦穗,边讲解边调整。 清华大学小组提出以玉璧为主体,融入国名、五星、齿轮与谷物,金玉红三色相配,寓意光明与团结。同期,中央美术学院张仃小组提出以天安门为核心,配齿轮、谷物与红星,象征工农联盟。两方案引发争论,梁思成认为天安门过于具体,恐似风景画,张仃则强调其革命象征意义。 周恩来总理亲自协调,与梁思成长谈,最终说服其接受天安门方案,并委托清华大学小组完成最终设计,因其拥有30年代测绘天安门的精确数据。林徽茵与团队反复调整比例,细化线条,确保图案庄严大气。1950年6月,设计定稿,9月20日获中央人民政府通过。国庆日,天安门城楼悬挂新国徽,金色图案在红底上熠熠生辉。 国徽定稿后,林徽茵投入人民英雄纪念碑设计,负责底座花纹。她手绘牡丹、荷花与菊花,笔尖轻舞,线条流畅。这些图案寄托对英雄的敬仰,至今屹立天安门广场。她还参与北京城市规划,1950年被任命为规划委员会委员,提出将古城墙改造成“城墙公园”,为市民保留历史记忆。 1951年,林徽茵虽患肺结核,仍致力于抢救濒临失传的景泰蓝工艺。她深入工厂,翻阅古籍,手指轻抚旧器物花纹,设计出新颖民族图案。1955年初春,她病重住院,气息微弱,却对学生钱美华叮嘱:“景泰蓝是国宝,绝不能失传。”她的嘱托激励后人,使工艺重焕生机。 1955年4月1日,林徽茵在同仁医院逝世,享年50岁。葬礼在贤良寺举行,她安葬于八宝山革命公墓,墓碑镶嵌汉白玉花圈浮雕,复制了她为纪念碑设计的花纹。2024年,宾夕法尼亚大学追授她建筑学士学位,弥补历史遗憾。林徽茵的国徽设计与建筑成就,承载新中国的尊严与希望,她的才华与奉献,永刻史册。