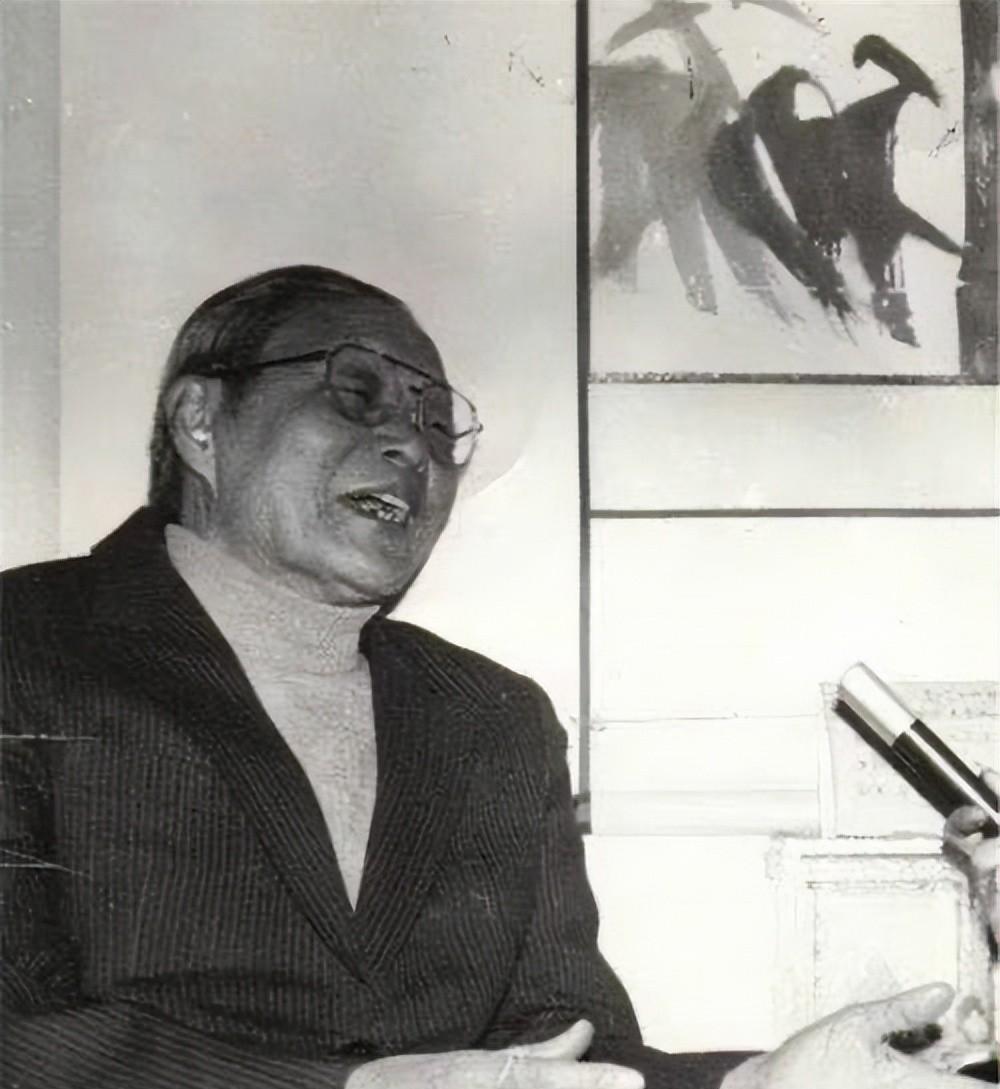

65年杜聿明夫人住院,沈醉陪床照顾,医生询问是谁:他是我表弟 “表姐,您再坚持一会儿,护士马上回来。”——1965年2月的深夜,北京协和医院的病房里,沈醉小声安慰病榻上的杜夫人。护士推门而入,见这位戴着黑框眼镜的中年男子忙前忙后,好奇地问:“您与病人是什么关系?”杜夫人笑着替他答:“他是我表弟。”一句轻描淡写的话,让在场的年轻医生都愣住了:面前这位“表弟”,竟是当年军统王牌沈醉。 很多人不知道,为这声“表弟”铺垫的,是八年磕磕绊绊的相处。要说缘分,还得从1957年春天讲起。那时,沈醉刚从重庆战犯管理所押解到北京功德林,第一顿早饭后便听到隔墙传来熟悉的四川腔,他循声走进隔壁,竟看见杜聿明整个人陷在一副巨大的石膏模具里。两人此前交情浅得很,只在抗战后期和北平医院匆匆打过照面,可眼前景象让沈醉又惊又疑——他曾以为杜聿明早在徐蚌会战后阵亡,如今居然活着,还被细心医治。 这副石膏模具的来历,成了兄弟情义的开篇。杜聿明告诉沈醉:“共产党给我量身订做的,矫正脊椎,已经三年。”说话时,他神情坦然,却让沈醉心里五味杂陈——昔日对蒋介石忠心不二的杜上将,如今把“共产党”三个字挂在嘴边,显然心境已变。沈醉暗自对比,感到自己的思想还停在旧日军统的阴影里。就这样,他把杜聿明当成“进度标尺”,俩人时常一起看报、写心得,杜聿明遇到新观点总说“老弟,你也来瞧瞧”,学术味里带点兵营的直率。 两年后,最高人民法院公示特赦第一批战犯,杜聿明榜上有名。沈醉虽然心里发酸,却被杜的一句话点醒:“既然有第一批,肯定还有第二批。”事实果然如此——1960年秋,沈醉也走出功德林。那天杜聿明特意守在大门口,拍着沈醉的臂膀笑道:“表弟,终于熬出头!” 特赦后,两家被安置在东四箭厂胡同的同一座四合院。北京冬天干冷,围炉聊天就成了消遣。杜聿明谈起云南夺权、东北用兵,讲到兴起时常自嘲:“哎,若是当年听了毛主席电报,哪还有咱俩今天烤火?”沈醉不时插句俏皮话,气氛暖洋洋。口语化的互动拉近了距离,连院子里的孩子都把杜叫作“杜伯伯”。 友情真正升温,发生在1961年夏天。沈醉收到妻子从长沙捎来的信,提到小女儿暑假可来北京相聚。十多年生死未卜,如今得见,沈醉激动得一夜无眠。杜聿明递过半包“红塔山”,说:“先别光顾感慨,赶紧给孩子做件衣裳,一到站好认。”沈醉捉襟见肘,杜聿明索性把自家棉布拿来,又帮他量尺寸裁剪。两周后,小姑娘一身蓝白条纹上衣走下火车,一眼就与父亲相认。第二天,沈醉领着女儿去拜访杜聿明,小姑娘翻开《毛泽东选集》里夹的纸条,稚声质问:“杜伯伯,毛主席让您投降,您为什么不听?”话音落地,沈醉冷汗直冒。杜聿明却仰头大笑:“孩子说得对,那时候我倔得很。现在呢?我可最听话。”一句幽默,化解尴尬,也让沈醉暗暗佩服杜的胸襟。 1965年1月,杜夫人因误服降压药剂量过大被紧急送医。杜聿明年过六旬,心脏不好,夜里守床几趟便气喘吁吁。沈醉主动请缨:“晚上我来,你白天顶班。”就这样,医生见到的才有了那位“表弟”。在病房里,沈醉一面倒水喂药,一面把报纸上关于三线建设的消息读给杜夫人听。老人家病中心情焦躁,听得久了也跟着点评:“国家忙着修路架桥,我们可得快点好起来。” 值得一提的是,当时北京不少人仍对“特赦战犯”心存疑虑。沈醉深夜往返医院,有出租车司机认出他是原军统要员,索性一路搭讪:“沈先生,你们真改好了?”沈醉推开车门,一句“您看我今晚做的事就知道”留在风里,既是回答,也是自省。 1969年,国家文史馆成立专题组,邀请两位老兵梳理抗战与解放战争史料。杜聿明擅长兵棋推演,沈醉熟门熟路于情报档案,他们对照过去的命令电文,用红蓝铅笔标注攻守态势。有人说,这插在书页间的彩线,就是一道时代分割线——越过它,才算真正与旧我诀别。 转眼进入七十年代,杜聿明肾病加重,需要长期透析。沈醉来医院陪聊,杜常念叨的却是另一件事:“海峡那边的老同事,什么时候能回来走走?”1979年全国政协会议期间,两人签名递交《关于尽快实现两岸通邮通航的建议》,篇幅不长,却凝聚了他们多年酝酿的心愿。 1980年春,沈醉获准赴港探亲。临行前,他照例去同仁医院看望杜聿明。那天杜精神不错,仍补了一句叮咛:“你第一个出去,别给组织丢脸,别给老友丢脸。”然而,当沈醉结束探亲返回北京,冰冷的病房已空。挂号单上的日期停在6月20日,病因:肾衰竭。消息来得太猛,沈醉胸口发闷,一手撑墙才站稳。他顾不得撕下行李标签,伏在走廊的长椅上,低声重复:“表姐还好吗?” 杜聿明走后,沈醉手里仍握着一份未寄出的稿件——那封《祖国统一大业,一定要在我们这一代手中完成》的公开信。原计划两人联署,如今只能落款单独署名。沈醉还是郑重写下:“谨以此信,纪念故人杜聿明将军。”信发表后,收到不少回音。有人感动于昔日对手化敌为友,有人惊叹于国家政策的包容力。

db

为什么一定是出租车,不能是哒哒那样的网约车呢