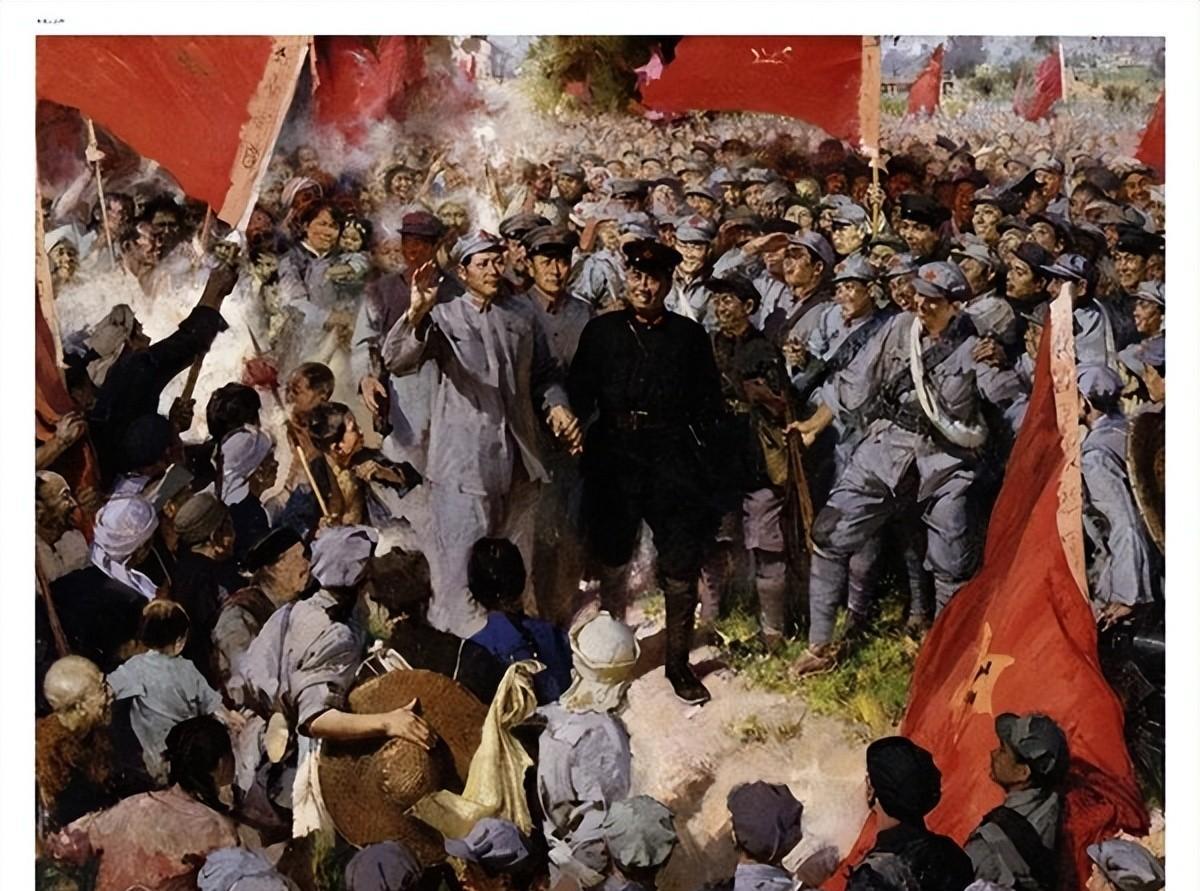

84年粟裕临终之际,提出一请求:把我骨灰和寻淮洲埋等人埋在一起 “把我一半骨灰送到谭家桥,同寻淮洲他们作伴……”1984年2月5日,南京军区总医院,粟裕的声音微弱,却带着不容置疑的坚定。 病房里瞬间寂静。张茜红了眼眶,孩子们面面相觑:寻淮洲?这名字对常听爷爷讲战史的下一辈尚算陌生,更别说同处于改革开放初年的社会舆论场。 谭家桥位于皖南太平县(今黄山区)北麓,环山抱水,既是旅游要道,也是当年红十军团最惨烈的战场之一。粟裕想把骨灰安放在那里,并非追求人间清幽,而是要守在那群22岁就长眠山谷的战友身边。寻淮洲,就是那群人里最闪亮的一位。 把时间拨回1912年秋分。湖南浏阳黄狮塘,一个普通农户家迎来第三个孩子,父母给他取名寻波,寄望像溪水那样顽强。十年后,湘赣大地革命火种四起,少年寻波在农协里跑腿,帮赤卫队放哨,直到1927年加入共青团,改名“淮洲”——“淮”象征楚地,“洲”指井冈山周围星罗棋布的小根据地,少年心气,尽在其中。 17岁那年,他跟着红一师参加三湾改编,分到一团二营。起初只背旧汉阳造,弹匣生锈,枪响了常常卡壳,可这位小个子跑得快、心思活,被朱毛并冈后调去31团当连长。 1929年正月,遂川下雪。团长张子清通知他:“去卢家把十条枪拿来。”彼时红军枪械匮乏,每条枪都等同一名新战士的生命。寻淮洲却回敬:“首长,带二十人目标太大,我一人足够。”他换上放牛娃衣裳,揣两颗手榴弹、一根铁钩、一条麻绳,夜半翻进卢家,把土豪与小妾堵在堂屋,用麻绳捆了枪,一夜无声,拎枪归队。凌晨,他扛着十支步枪回到营地,一大家子指战员还没来得及刷牙。毛泽东听完经过,笑着拍他肩:“小参谋改叫小英雄更合适。” 枪声让年轻指挥员一战成名,但真正奠定威望的,是1930年底的龙岗反“围剿”。那天凌晨四点,寻淮洲率110团抢占万功山顶,用山石掩体架起轻重机枪,打退18次冲锋,活捉“铁军师”师长张辉瓒。毛泽东当众称赞:“寻团长指挥有方。”“战士们私下更直白:他像是钉在山头的一把钉子,谁撬也撬不动。” 短短三年,寻淮洲由排长升至五师师长,荣获二级列宁勋章。可功绩并未换来顺风顺水的未来。1933年,王明“左”倾路线左右中央,五次反“围剿”节节失利。第二年7月,中革军委决定组建“北上抗日先遣队”,由红七军团担纲。军团长寻淮洲,政委乐少华,中央代表曾洪易。表面上兵强马壮,实则仅六千人,弹药短缺,内部意见又多。 先遣队从瑞金出发,经连城、大田、闽中、闽东,再折闽北、浙西、皖赣边,3200里长征式穿插,仅靠缴获和简易工厂补给。外有蒋介石调动20几万正规军四面合击,内有指挥意见分歧。寻淮洲主张在根据地附近休整,乐少华坚持“迅速挺进”,两头拉扯,致使部队连战连走,伤亡逐日攀升。 1934年12月14日清晨,皖南太平县谭家桥雾气沉沉。红十军团一万余人与国民党三个师遭遇。山谷狭长,敌人为数占优,炮火压制。我军缺乏攻坚经验,不得不硬打。上午八点,敌人夺取乌泥关制高点,局势岌岌可危。寻淮洲从后方掏出佩枪,对身旁警卫说:“跟我上去!”随后点名一个排,端着刺刀冲进密集火网,硬生生把山头夺回。战士回忆:“师长在前,我不敢退。” 炮火停歇已近暮色。敌一个团的侧翼突穿防线,寻淮洲腹部中弹,被战士架下山。担架上,他喊得声音不比枪响大,却清清楚楚:“别顾我,顶住!”夜半,他在茂林野战医院离世,22岁。 守灵时,方志敏握着采访本写下评语:“他是红军难得的青年将领。”这句话后来刻在寻淮洲墓碑背面。陈毅1938年率新四军过茂林,为墓碑补写:“抗日战士楷模”。 粟裕与寻淮洲同乡,又曾同在七军团并肩。谭家桥激战,他带第二师掩护左翼,事后统计,两万发炮弹、数十次冲锋,可惜仍难回天。多年后与国军将领王耀武谈起皖南一役,粟裕坦言:“若不是那场内部指挥混乱,倒下的或许不是淮洲。” 新中国成立后,粟裕每到皖南都要去谭家桥。碑前,他停得久,话却不多,只说:“小寻走得太早。”1984年春,他已病重,仍嘱咐家人把骨灰一半运到谭家桥,“免得他孤单”。 有人好奇:名将何以如此看重一位早逝战友?答案或许就藏在那八个月艰苦转战里。一起啃过树皮,一起趟过瘴疠河,一起在密林中反复讨论“怎么才能让百姓不过苦日子”。生死交托,需要的从不是岁月长短,而是信念一致。 如今游客走进谭家桥,依旧能看到满山修竹。若留意脚下,会发现两块青石,一大一小,相距不到一米。小石标着1934,大石标着1984,中间棉白灯芯草随风摇曳。我常想,那可能就是他们的暗号:一前一后,始终并肩。