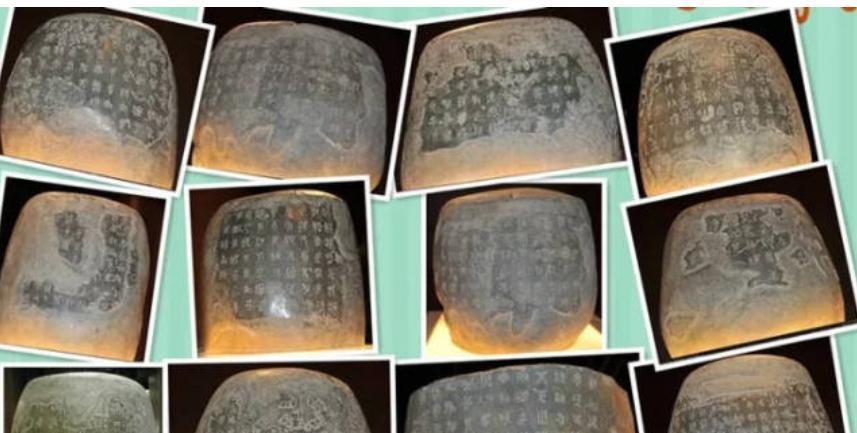

1948年底,蒋介石败走台湾,因为飞机超载,只得丢下10块大石头,没想到,这10 块石头竟成了我们的“镇国之宝”。 那年冬天的南京机场,寒风刺骨,国民党军队的溃败已成定局。蒋介石站在跑道上,盯着那架严重超载的运输机发愁,机舱里塞满了黄金、档案和文物,可还有十个木箱怎么也装不上去。 箱子里装着十块花岗岩大石头,每块重达一吨,是故宫南迁文物里最沉的家伙。 飞行员急得直跺脚:“再不起飞共军就打过来了!”老蒋咬咬牙,挥手让人把石头卸在跑道旁。 他大概没想到,这些被随手丢弃的“累赘”,竟是日后被康有为称为“中华第一古物”的陈仓石鼓,如今稳坐故宫博物院镇馆之宝的位子。 这些石头的故事得从唐朝说起,陕西凤翔的牧羊人最早在山坡上发现了这些刻满“天书”的怪石,村民吓得直磕头,连唐肃宗逃难时都惦记着把它们埋起来防叛军。 宋朝的徽宗皇帝爱不释手,金兵打来时却眼睁睁看着石鼓被抢走。 元明清三朝,它们被供在北京孔庙里,抗战时期又跟着文物专家躲日军炮火,用棉被裹着从北京一路颠到重庆。老蒋撤退前本想带走这批国宝,可飞机载不动十吨重的石鼓,阴差阳错给新中国留下了这份厚礼。 当年在机场参与搬运的士兵回忆,卸货时有人嘀咕“带这些破石头有啥用”,谁知上头刻的718个先秦文字,竟是现存最古老的石刻诗文,比《诗经》还早。 考古学家后来发现,这些石鼓是战国时期秦国的“皇家日记”。每首诗记录着秦王打猎、祭祀的日常,字迹介于大篆和小篆之间,像刚学会走路的汉字。 韩愈曾为它们写过《石鼓歌》,欧阳修、康有为争相考证,连乾隆皇帝都误以为是周宣王的宝贝。 最神奇的是第九面石鼓,唐朝时还刻着《马荐》篇,如今只剩个光秃秃的鼓身,但没人知道那一百多个字是怎么消失的。 台北故宫专家曾感叹,要是当年飞机多载几吨油,现在研究先秦历史就得飞台湾了。历史有时候就这么吊诡,老蒋一个无奈的决定,反倒让大陆留下件“活化石”。 如今在故宫珍宝馆,总见游客围着玻璃罩子打转。石鼓表面那些风化剥蚀的痕迹,藏着安史之乱的刀光剑影、靖康之变的颠沛流离。 上面有个细节特别动人:第三面石鼓的《吾水》篇里,“吾水既清”四个字清晰可辨,两千多年前秦国百姓对风调雨顺的祈愿,穿越时空和现代人产生共鸣。 文物修复师老张说,每次给石鼓做保养都得屏住呼吸,那些笔画细过头发丝的刻痕,稍不留神就会永远消失。 有人说文物不过是旧时代的遗物,可陈仓石鼓偏偏像面镜子。蒋介石带走再多金银财宝,终究比不上这些会“说话”的石头。它们见证过秦汉明月,熬过五代烽烟,在1949年命运转折关头选择留在这片土地。 前几年专家用3D扫描技术复原残缺文字时,发现石鼓内部藏着微小的青铜颗粒,或许是当年工匠刻字时迸溅的金属屑。这种跨越千年的细节,比任何历史教科书都鲜活。 站在故宫箭亭广场往北望,能看见石鼓展馆排队的游客蜿蜒百米。有拄拐杖的老人指着拓片给孙子讲“车既工”的典故,穿汉服的姑娘贴着玻璃辨认“麀鹿速速”的笔划。 十块逃过飞机运载的顽石,此刻正用斑驳的身躯讲述着比电视剧还精彩的中国故事,关于战火中的文明守护,关于阴差阳错的文化传承,更关于这片土地上生生不息的文化密码。 信息来源: 国家人文历史《中国九大镇国之宝,背后的历史更精彩》 网易新闻《蒋介石败退台湾时,因飞机超载无奈丢下一大石头,现在成镇国之宝》