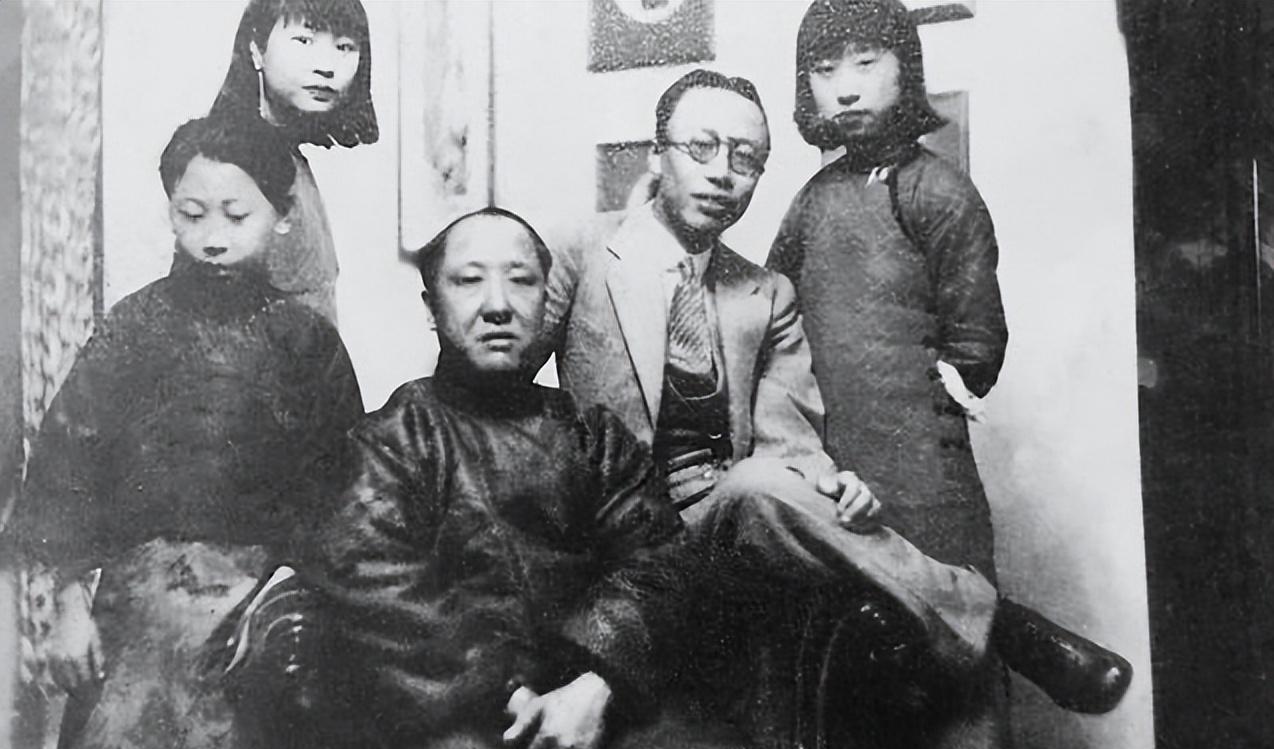

1950年,28岁就退休在家的清朝摄政王载沣,晚年以90万斤小米的价格卖掉了曾经代表着皇族荣耀的醇亲王府。儿子为此难以理解,大声的质问他“为什么?”然而他云淡风轻的一句话就让儿子闭了嘴。 那年的北京城,什刹海边的醇亲王府早已没了往日的煊赫。灰墙青瓦的大宅门里,最后一任主人载沣正面临一个艰难的决定。 国立高级工业学校看中了这座祖宅,想出九十万斤小米买下它作校舍。 消息传到府里,儿子溥任气得直跺脚,冲进书房质问父亲:“祖上传了八十年的基业,怎么说卖就卖?” 载沣摘下老花镜,拿绒布慢慢擦着镜片:“留着这空壳子作甚?咱家现在统共六口人,住三间房还不够?”这话像盆冷水,浇得儿子哑口无言。 这座王府见证过太多风云变幻,康熙年间赐给明珠的宅子,乾隆时改成成亲王府,光绪十六年又成了醇亲王府。 两代醇亲王在这里住过,还出过光绪、宣统两位皇帝。 1908年冬天,二十八岁的载沣就是在这儿接到慈禧懿旨,抱着三岁的溥仪进宫登基,自己当上摄政王。 那会儿他每天天不亮就进宫理政,罢免袁世凯,组建禁卫军,满心想着重振大清江山。 谁承想才过三年,武昌城头一声炮响,二百多年的基业说塌就塌。二十八岁的载沣脱下朝服回家,成了中国历史上最年轻的“退休干部”。 退隐后的日子倒比当摄政王时清净,他爱摆弄怀表相机,学着做西餐,在天津租界深居简出。有老部下来探望,问他怎么不复辟,他摆摆手说:“如今是民国了,咱们得认这个理儿。” 这话透着明白,当年去德国赔罪,威廉二世逼他下跪,他硬是站着递国书;后来大清亡了,他也没像其他王爷要死要活。这种通透,在皇亲国戚里实在少见。 1949年北平解放,载沣带着家人搬回破败的王府。前院成了国立医院,西跨院挤着十几户百姓,自家只能缩在后罩房。 老仆人看着院里晾晒的尿布直叹气,他反倒劝道:“如今是新社会,哪还有什么主子奴才?”饭桌上粗粮淡菜,家人互称“同志”,他把宫里带来的繁文缛节全废了。 有邻居可惜王府地契上盖着龙纹大印,搁旧社会能换半个城的铺面,老爷子直摇头:“前清的事还提它作甚?” 卖王府前夜,载沣在花园里转了很久。秋海棠开得正艳,太湖石还是光绪年间摆的样式。 他想起七岁袭爵时,老醇亲王摸着匾额说“要守住祖业”;想起庚子年未婚妻在战火中殉难,自己跪在灵前发誓光耀门楣。 如今这些誓言都成了过眼云烟,王府漏雨的屋顶要修,遣散的仆人要安置,八个儿女等着分家另过。第二天清早,他叫来溥任在契约上盖了章。 九十万斤小米的价款,他留一半自用,另一半平分给子女。韫欢拿着钱和解放区来的年轻干部成了家,载沣破天荒同意了这桩“门不当户不对”的婚事。 搬去东四北魏家胡同那天,他只带了几箱旧书和怀表。新家院里就一口老井、几棵枣树,他却说比王府住着舒坦。 有文物贩子想买他收藏的乾隆御笔,他笑着摇头:“皇帝写的字,不如老百姓的米缸实在。” 转过年来开春,载沣染了风寒。病榻上他常盯着窗外枣树发呆,有次突然对溥任说:“房子再大也是给人住的,要紧的是人活得明白。”这话成了他最后的遗嘱。 葬礼那天下着小雪,送葬队伍默默走过什刹海,那片他少年时划船的水面,如今倒映着新盖的学校教学楼。 醇亲王府后来成了国家宗教事务局,八十年代修缮时,工人们在房梁上发现当年造府的烫样图纸,那些精巧的斗拱彩画,终究敌不过时代洪流。 载沣这辈子见过戊戌变法的血雨腥风,挨过军阀混战的兵荒马乱,最后在新中国安了家。 该抓紧时不糊涂,该放手时不犹豫,这份通透比王府的雕梁画栋更珍贵。 他书房里挂的“知足常乐”四个大字,如今看来,倒比紫禁城的金銮殿更有气度。 信息来源: 上游新闻《他是清朝最后一任摄政王,从不留客吃饭晚年穷得卖王府》