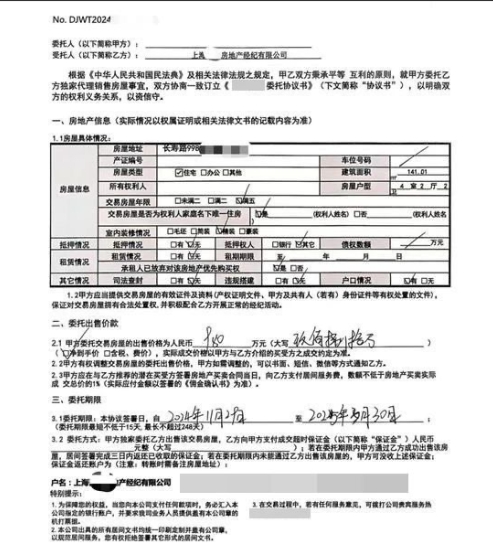

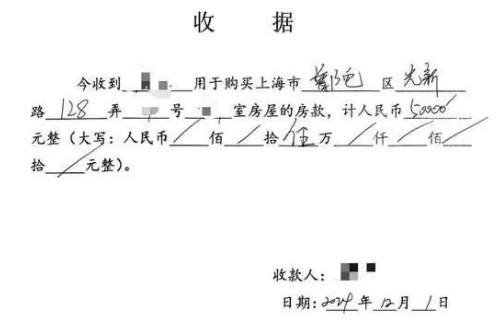

上海,一老人委托中介卖旧房换小房,却被诱导"先买后卖"。5名中介围堵催促下,老人被骑电动车"押"着借钱凑5万定金,2小时盲签3份协议购下光新路116㎡房产。事后才知,中介隐瞒房屋抵押、50年产权,更致旧房沦为"二套房"税费暴增!当旧房未售、无力支付560万新房价款时,上家竟索要百万违约金。老人急火攻心当场心梗送医。家属控诉:"这是围猎式销售!"中介仅冷回:"按合同办事。" 据新民晚报7月1日报道,2024年11月,上海78岁的林淑芬(化名)与79岁的丈夫陈国栋(化名)委托某知名房产中介出售名下141㎡的旧房,并签订《房屋独家委托协议》,约定中介需在2025年3月31日前售出房屋。协议未设置制约或违约条款,中介店长曾口头承诺按期售房。 两天后,中介店长杨某以“了解行情”为由,极力推荐光新路一套116㎡二手房,总价590万元,并称“旧房售出后需安置户口”。 在5名中介人员围拢催促下,二老被带至现场看房。中介总监曾某以“多人抢房”施压,要求立即支付定金。 陈国栋称现金不足,中介竟主动借款1万元,并骑电动车载其向朋友借得5万元,当场支付定金。 短短2小时内,二老在未细读条款的情况下,签署了《房地产买卖(含居间)合同》《上海市房地产买卖合同》及《补偿协议》,12月7日又补足剩余5万元定金。 至2025年3月31日,旧房仍未售出。 二老无力购买新房,却被告知因已“网签”导致旧房沦为“二套房”,交易税费大增。 4月,上家要求继续履约或赔付总房价20%,约100万元违约金,中介亦强硬要求10月前付清560万房款。 林淑芬当场心梗昏倒送医,诊断为“心梗三项需留院观察”。 截至目前,林淑芬的儿子交涉后提出承担20万定金损失,但上家与中介均拒绝。 那么,从法律角度,这件事如何评判呢? 1、中介是否履行如实告知义务?两个老人如何救济? 《民法典》第962条规定,中介人应当就有关订立合同的事项向委托人如实报告。中介人故意隐瞒与订立合同有关的重要事实或者提供虚假情况,损害委托人利益的,不得请求支付报酬并应当承担赔偿责任。 本案中,涉案房产存在抵押登记属于物权公示内容,中介未主动核查并告知,导致买方误判交易风险。 而土地使用年限直接影响房屋价值与交易决策,未告知构成重大遗漏。 在网签将锁定购房资格并改变旧房交易税费,二套房个税增加,属于“与合同订立有关的重大事实”,中介却以“流程文件”淡化处理。 而且,林淑芬和陈国栋均是高龄老人,针对高龄消费者,中介的告知义务理应达到充分释明标准,如以通俗语言书面释明合同核心条款。但中介仅口头催促签约,未就风险条款(如违约金20%)进行标注或朗读,未尽到合理的提示义务。 因此,涉案中介或未尽到如实告知委托人相关委托事项的义务,继而导致林淑芬和陈国栋作出错误判断,引发高额违约金等赔偿。基于此,林淑芬和陈国栋可以拒绝支付中介费用,并向中介索赔损失。 2、合同签订过程是否存在胁迫等程序瑕疵,能否撤销? 《民法典》第150条,一方或者第三人以胁迫手段,使对方在违背真实意思的情况下实施的民事法律行为,受胁迫方有权请求人民法院或者仲裁机构予以撤销。 在交易过程中,中介引导林淑芬和陈国栋两位老人在2小时内完成看房、借款、签约全流程,远超老年人合理审阅期限。 而5名中介人员围堵形成心理强制,使林淑芬和陈国栋或在“非自由状态”下作出意思表示。且中介主动出借资金促成缔约,实质是制造“情感负债”干扰判断。 然而,从举证责任角度,结合证据规定,对于欺诈等情形,要求达到排除合理性怀疑的证明标准,高于高度盖然性标准,两位老人估计比较难举证证明,将承担举证不能后果。 也就是说,林淑芬和陈国栋若想解除房屋买卖合同,存在较大难度。 3、百万违约金是否显失公平? 《民法典》第585条规定,违约金本质是“补偿性为主,惩罚性为辅”,如约定的违约金过分高于造成的损失的,人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以适当减少。 本案中,双方约定的100万元索赔是定金的10倍,远超卖方实际损失,房屋未实际交割,损失仅为机会成本。 卖方未证明房价下跌或资金占用损失,高额违约金实质成为“盈利工具”。 结合司法解释,在调整违约金时,应当综合各方过错程度、履行情况、合同主体等因素综合判断。 具体到本案,卖方及中介均明知林淑芬和陈国栋需售旧房才能履约,仍接受其要约,存在缔约过失。而中介已告知买方置换背景,卖方对违约风险应有预判。 林淑芬和陈国栋均为高龄老人,一旦要支付高额违约金,支持全额违约金将导致老人倾家荡产。 因此,林淑芬和陈国栋或可尝试主张调整违约金,争取少赔偿。 对此,大家怎么看?

评论列表