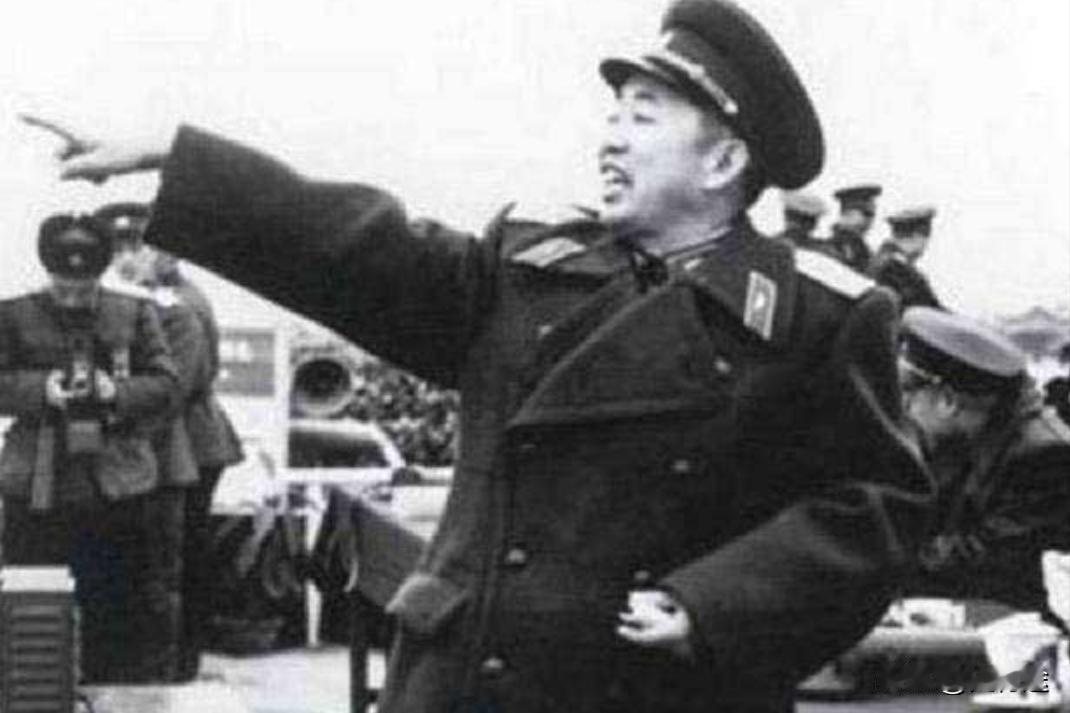

刘亚楼到底是参谋长,还是司令员? 很多人只看影视剧,不看历史 北平城头长风吹散了残余的硝烟,解放战争的结局已经写在天空。 华北野战军主力列队入城时,新的国家机器正悄悄成形。中央军委接连下发干部考察文件,军中各条战线的将领名单被铺开在长桌上,关于总参谋部的筹建会议持续到深夜。 刘亚楼名字多次被圈出,东北诸将几乎同时赞同这位老搭档掌舵全军参谋系统。 倘若仅凭战功与才智,局面似乎没有悬念。 东北战役期间,他每天抱着厚厚的作战地图往返指挥所,从白山黑水到辽沈平原,无数条电话线在他的指挥下向前延伸。苏联课堂里打下的理论底子,使他对火力、兵力、补给三轴之间的转折点极其敏感。长春解放那场会战,外线合围口径收得过早,本部一度犹豫,他偏要顶着风险命令伪满残部让出两条通道,摘掉了对手的末端补给管道。 这样一位雷霆式的参谋,自然被看作总参谋长的不二人选。 名单交到林总手里时,气氛忽然凝固。 林没有推翻刘亚楼的战术水准,也没有质疑机动决策的速度,只提到一句:性格过猛。 外界向来觉得林总寡言,其实在评价部属时一句话往往胜过万言。所谓过猛,指的是在集体讨论里情绪上扬较快、措辞锋利,容易堵住别人意见。 林总与刘亚楼多年搭档,对这个优缺点体会最深。 东北野战军打硬仗时,这股直冲锋线的劲头直接转化成战斗推力;可一旦进入总参谋长位置,需要在陆海空、后勤、装备、外交等多线分工之间做加法,动辄是跨部门的平衡与妥协,脾气火爆就会衍生裂缝。 军委策略部听取意见后,意识到这个隐患不是技术培训能够弥补,位置和性格的摩擦可能酿成系统性风险,否决决定就此成案。 决定传到刘亚楼驻地,夜色沉重。熟悉他的人说,那晚房间里灯亮到拂晓。 第二天清晨,院子里的冷风吹散疲惫,他只留下一句“工作要继续”。 恰在此时,空军筹建计划同步展开。 北平解放后,国民党空军仍对城市进行游击式轰炸,解放军缺乏成规模的制空力量,单靠高射炮与警戒哨无法缓解心理恐慌。 新中国要有自己的空军,这道硬命题摆在面前,需要一位既懂现代作战理念又敢破局的司令员。 首批候选名单上,再次出现了刘亚楼。 空军基建与陆军迥异:跑道、油料、机库、雷达、电台、飞服,每一项都牵动庞大工业链。 指导思想如果犹豫,体系会像沙上盖楼。 他到任后第一件事,把苏联战例笔记拍在桌上,告诉筹备组蓝图可以铺得更大,时间可以压得更紧,但过程必须掐点。那一年东北冬天冷得墨汁结冰,他挤进尚未完工的机库,陪技术员爬上返修机翼,手电筒晃着金属铆缝检查疲劳。 技术员冷得手抖,他把军大衣披过去,嘴里念叨设备比人还娇贵,先护住人。 工地大喇叭传来电报声,部队又急调十几位青年学员去东北航校,他干脆跟上列车,一路查教材改口令。 身边干部劝他休息,他摆手说空军没有退路,错一毫米可能掉一架飞机。 半年后,第一批米格战斗机抵达东北机场。 试飞那天,跑道尽头积雪没完全铲净,照理应推迟,刘亚楼站在塔台窗前看见机身抖动,亲自抓话筒命令起飞,声音压得稳如大山。 飞机升到云底线后,他长长吐了一口气。 据随行翻译记下的通话,苏方教官惊讶于新司令员对气流拐点的精准预算。 正是这份精准,空军在朝鲜战场迎来第一场胜利。 后勤统计组回顾那次空战,炮口炸膛率几乎为零,原因在于弹药配比和保养流程被司令部反复推敲,任何环节都不准含糊。 外界终于明白林总最初那句“过猛”并非批评,而是提醒。 总参谋长岗位像巨型齿轮,讲求协调、倾听、妥协;空军司令员岗位像锋利钻头,需要力度、速度、方向都极其集中。 刘亚楼那股魄力在参谋体系未必合适,却在新军种建设里发挥到极致。 回望那段历史,会发现命运的手法颇具匠心:看似一次受挫,实则另辟蹊径;看似人事波折,实则岗位重塑。性格像钥匙,岗位像锁芯,两者合符,机制便运转顺滑。 当年北平城头的风已经吹过半个世纪,机库钢梁被岁月涂上一层淡淡锈迹,守护蓝天的新一代飞行员仍在晨曦中检点装备。 讲解员带队走到序列墙前,会指着第一任司令员的黑白照片告诉新兵:如果没有那次被否决,空军的诞生也许要推迟数年。 新兵望着照片里锐利的眼神,仿佛听见远处跑道上传来发动机的轰鸣。 风声将过去与现在缝合,让人明白,历史的每一步并不写死在纸上,而是在人与岗位的相遇中不断改写。刘亚楼错失总参谋长之职,却未失去施展抱负的天地,这段经历说明机会与能力并非一一对应,真正需要匹配的,是能力背后的性格曲线与岗位需求的运行轨迹。 位置选对,个人与集体的力量才能耦合出最大的张力。 性格过猛不再是短板,反而成为开山凿石的锋刃;或在另一处舞台,性格内敛也能成为润物细无声的养分。识人用人的学问因此从纸面制度走向活生生的情境,变得具体、生动,并在历史长河中留下有温度的注脚。