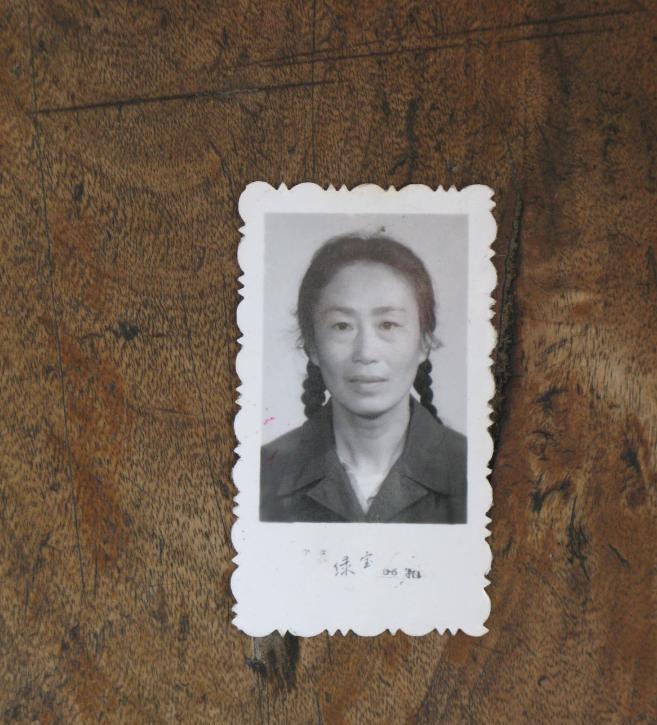

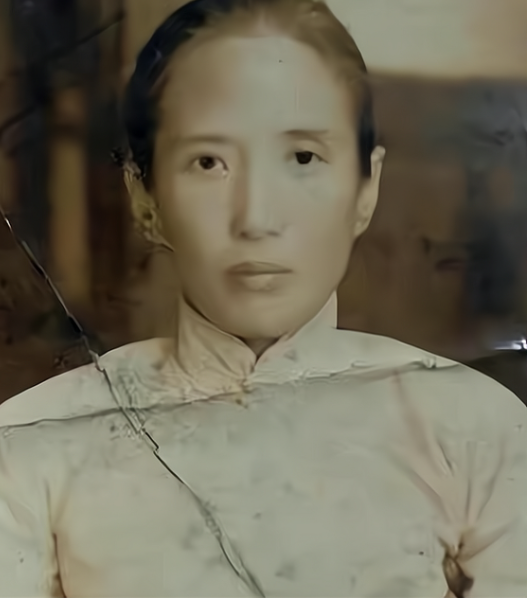

1973年,女知青黄丽萍带农村丈夫回宁波父母家。丈夫看到墙上的照片大吃一惊。当得知那是老丈人之后,他果断提出了离婚。 1973年的春天,黄丽萍怀着既紧张又期待的心情,带着丈夫王建和年幼的孩子踏上了回宁波老家的列车。这是她离家九年来第一次回乡探亲,更是丈夫王建第一次见岳父母。火车缓缓驶过一个又一个站点,黄丽萍望着窗外不断变换的景色,思绪也随之飘向远方。 "到宁波还有多久?"王建打断了妻子的沉思,掩饰不住脸上的紧张。 "快了,再过两个小时就到了。"黄丽萍轻声回答,伸手抚平孩子额前的碎发。她知道丈夫的紧张从何而来——从相识到结婚,他从未见过她的家人,更不知道她的家庭背景。这些年来,黄丽萍也很少提及自己的家世,只是偶尔说起宁波的风物和童年趣事。 列车终于到站,当黄丽萍站在阔别多年的家门前时,眼泪再也控制不住。门开了,她紧紧拥抱了年迈的父母,几乎忘记了身旁的丈夫和孩子。王建站在一旁,感受到岳父身上散发出的一种他从未遇到过的气场——不是傲慢,而是一种天然的威严,让他本能地有些畏惧。 当一家人寒暄完毕,进入客厅后,王建的目光被墙上一张照片吸引。照片中的人穿着整齐的军装,肩膀上的军衔闪闪发光,眼神坚毅而威严。他不由自主地走近,盯着照片,心中升起一种不可思议的猜测。 "这是你父亲吗?"王建指着照片,声音有些颤抖地问道。 "是呀!"黄丽萍随口回答,并未察觉丈夫脸上的表情变化。 王建顿时如遭雷击。这些年来,他一直以为妻子只是普通家庭的女儿,却从未想过她竟是高级将领的千金。回想起北大荒那个泥土飞扬的村庄,他们住的简陋茅草屋,以及妻子每天与他一起面朝黄土背朝天的劳作,王建突然感到了前所未有的自卑。 那一刻,往事如潮水般涌来。他想起了1971年第一次见到黄丽萍的情景。那时的她虽然已经在北大荒待了两年,但举手投足间依然带着城市女孩特有的气质。她教村里妇女织毛衣的样子,弹起琴来的优雅,都让王建深深着迷。当时他只是以为她受过良好教育,却从未猜想过她的真实身份。 坐在黄家精致的客厅里,看着墙上岳父军装照片的威严,再想想自己粗糙的手掌和农村人的身份,王建感到一种难以逾越的鸿沟横亘在面前。他的脑海中只剩下一个念头——自己这样一个农村青年,怎么配得上将军的女儿? 就在家庭聚会的欢声笑语中,王建站起身,嘴唇颤抖着对黄丽萍说出了那句让她如坠冰窟的话:"我们离婚吧。" 黄思深看着女儿泪流满面的样子,坚硬的心也柔软了下来。黄丽萍将丈夫突然提出离婚的原因断断续续地讲给父亲听,泪水像断了线的珍珠不停滚落。一张军装照片,竟成了女婿心中无法逾越的鸿沟。 作为1931年就入伍、参加过长征的老革命,黄思深经历过无数生死考验,却没想到女婿会因为自己的身份而萌生退意。他沉默片刻,嘴角浮现出一丝理解的笑容。 "我去和他谈谈。"黄思深拍了拍女儿的肩膀,起身走向院子。 此时的王建正坐在院子角落的石凳上,神情恍惚。看到岳父走来,他慌忙站起,低着头不敢直视这位将军的眼睛。 "坐下说话。"黄思深指了指身边的位置。 这位老革命的生平鲜为人知。他年轻时参加革命,跟随红军长征,历经千辛万苦。而在建国后,他也曾因政治风波入狱,经历了常人难以想象的磨难。正是这些起伏的人生经历,塑造了他宽广的胸怀和睿智的眼光。 "王建,男子汉大丈夫,肩上扛得起担子,心中挺得起脊梁。"黄思深的声音低沉有力,"你和我女儿是两厢情愿,同甘共苦。你若是因为一时的自卑就动摇,那不是我黄家的女婿。" 王建惊讶地抬头,没想到岳父会如此直接却又温和地点破自己的心结。 "我知道你在想什么,"黄思深继续说道,"你认为自己配不上将军的女儿,是吗?" 王建低头不语,默认了岳父的话。 "我女儿九年前选择去北大荒,是因为她有自己的理想和抱负,不是因为家庭逼迫。她和你结婚,也是因为欣赏你这个人,而不是看你的家世。"黄思深语重心长地说,"真正的价值不在于出身,而在于一个人的品格和行动。" 这番话如春风化雨,慢慢渗入王建的心田。他想起了与黄丽萍在北大荒共同奋斗的岁月,想起她不惧艰辛、勇于担当的精神。这种精神,原来是从她父亲那里继承的。 "父亲,我错了。"王建终于抬起头,眼中闪烁着坚定的光芒,"我不应该因为我的自卑而忽视了与丽萍的感情。我会证明,我配得上丽萍,也配得上您的女婿。" 黄思深欣慰地点点头,拍了拍王建的肩膀。 回到北大荒后,王建确实变了。他不再因为自己的出身而自卑,而是更加努力地工作,用实际行动证明自己的价值。黄丽萍看到丈夫的变化,也更加坚定了自己的选择。