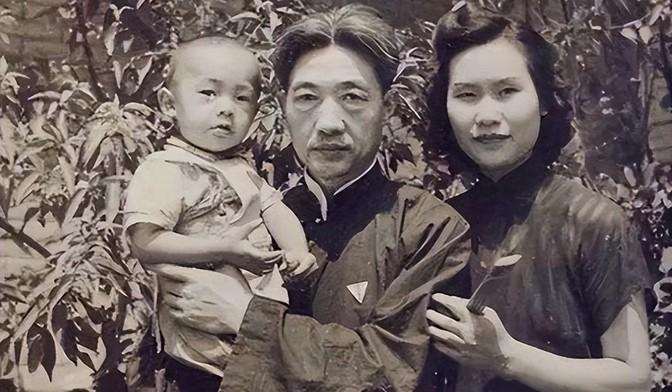

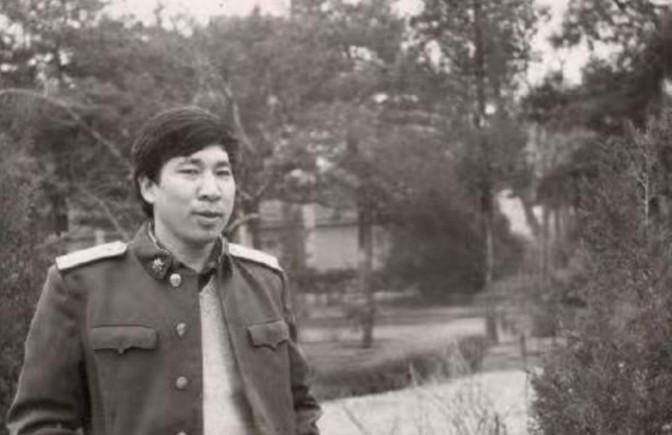

1951年,徐静斐去探望生病的父亲徐悲鸿,看到28岁的继母廖静文正在吃窝头和咸菜,顿时大怒:“父亲每月工资300元,再加上卖画的钱,你还在这假模假式装穷给谁看啊?“ 1951年,徐悲鸿已经56岁,身体每况愈下。这位中国现代美术的扛把子,年轻时留学法国,画过《田横五百士》《愚公移山》那样的名作,可到了晚年,日子却过得紧巴巴。他工资每月300元,按当时标准不算低,再加上卖画的收入,理论上不该混得太惨。但事实是,他病得起不了床,家里连像样的饭菜都见不着。原因不复杂:他把钱都花在买国宝古画上了。徐悲鸿痴迷艺术,把家底掏空也要保住这些文化宝贝,留给后人。这份执念,外人看着可能觉得疯,可对他来说,是使命。 徐静斐是徐悲鸿和前妻蒋碧薇的女儿,1929年出生,算是含着艺术金钥匙长大的。1949年她加入解放军,后来在安徽农学院教书,研究蚕桑学,日子过得踏实。1951年她来北京探父,满心想着父亲的病情,却撞见继母廖静文吃窝头咸菜。她脑子一热,觉得这太离谱。父亲好歹是个大画家,工资也不少,怎么家里穷成这样?她怀疑廖静文在装可怜,心里那股火一下就蹿上来了。她不是坏人,就是年轻气盛,加上对继母本来就有隔阂,这误会自然就炸了锅。 廖静文1945年嫁给徐悲鸿,比他小28岁。她出身湖南浏阳,读过书,参加过爱国运动,后来在重庆认识了徐悲鸿。婚后她没享什么福,尤其1951年,徐悲鸿病重,她28岁,天天守着,操持家务,还得保住他的画作不散。这女人不简单,生活抠到骨子里,吃窝头咸菜不是装穷,是真没钱。她得省下每一分,给徐悲鸿买药、维持家用。徐静斐那句“装穷给谁看”,戳中了她的苦,却也让她没法还嘴。她知道解释没用,干脆低头接着吃窝头。 徐静斐发火不是没理由。她从小跟母亲蒋碧薇长大,对父亲再婚多少有点疙瘩。加上她不常在北京,不知道家里真实情况。父亲病成那样,继母却吃得像难民,她第一反应就是“钱呢?”。她没想过,徐悲鸿的钱早投进古画里去了。廖静文呢,也不是省油的灯,她不吭声不代表没脾气,而是明白这时候吵没意义。误会就这么来了:一个觉得对方虚伪,一个觉得自己冤枉。 后来真相大白,徐悲鸿买古画的事儿摆在桌上,徐静斐才明白家里为什么这么寒酸。父亲不是不管家,而是把心血全给了艺术。廖静文不是装穷,是真在扛着。她们那场争执,没谁对谁错,就是信息不对等闹的。徐悲鸿晚年痴迷收藏,宁可自己吃糠咽菜,也不让国宝流出去。这份情怀,女儿和妻子都懂,只是懂的时间晚了点。 1953年徐悲鸿去世后,徐静斐又去了北京。廖静文拿出徐悲鸿生前存下的钱,说是留给她的。她愣了,眼泪差点掉下来。她终于明白,继母不是敌人,是父亲的托付人。从那以后,两人关系缓和,搭伙守护徐悲鸿的遗产。误会解开了,剩下的只有对父亲的念想和对彼此的理解。 这事儿挺接地气的,谁家没点误会?徐静斐冲动,但她心疼爹;廖静文沉默,但她扛着家。徐悲鸿呢,更是个拧巴人,为了艺术连命都不要。这一家子,没坏人,只有不同的立场。误会吵开了,真相露头了,最后还能和解,挺暖的。人性就这样,乱七八糟又有点意思。 徐悲鸿留下的不只是画,还有精神。他那堆古画,后来多半捐给了国家,成了今天的宝贝。廖静文守着他的作品,徐静斐也慢慢接受了继母。这段往事,讲的是家庭的裂痕,也是艺术的延续。 生活化的反思 搁现在,这事儿也常见。家里老人生病,儿女回来一看,吃得不好,准得炸毛。可谁知道背后有多少难处?徐静斐那时候年轻,没多想就开怼,换谁都可能这样。廖静文呢,苦水往肚里咽,也挺憋屈。这不就是普通人家的缩影吗? 从窝头咸菜到存下的钱,这段往事让人感慨:误会来得快,真相藏得深。徐悲鸿的艺术梦,靠廖静文的苦撑和徐静斐的释怀才传下来。你咋看这家人的故事?是徐静斐太冲动,还是廖静文太隐忍?评论区聊聊你的想法吧!