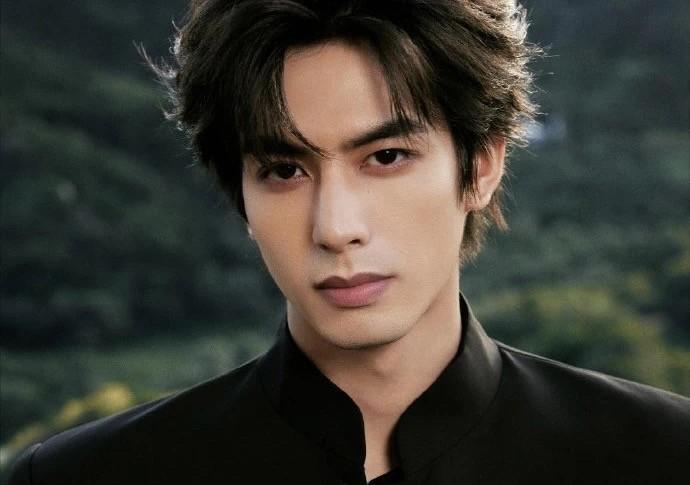

翟天临“学术媛”事件再发酵:当道德牌坊遇上查重绞肉机 5月21日,翟天临发文悼念演员朱媛媛,评论区却沦为毕业生的“泄愤场”。一句“查重花了多少钱你最该下地狱”引爆舆论,而他那句“别人能通过为何你不行”的回怼,更像一把盐撒在毕业生的伤口上。这场持续五年的骂战,撕开的不仅是一个明星的人设崩塌,更是资本时代教育异化的终极真相。 一、学术造假的蝴蝶效应:从“不知知网”到“全民查重” 2019年翟天临一句“知网是什么”,揭开了学术造假的潘多拉魔盒。北京电影学院撤销其博士学位,北大取消其博士后资格,教育部更是掀起全国论文倒查风暴。高校查重率从30%骤降至15%,甚至5%,毕业生自嘲“翟天临是唯一让我论文字数比演技多的男人”。 这场风暴的背后,是资本对学术的异化。知网凭借69.38%的市场垄断,将查重服务变成摇钱树:2017年期刊库售价30.82万元,2021年涨至54.23万元,涨幅达76%。毕业生为通过查重,不得不支付数百元甚至上千元费用,形成“资本吸血—学生买单”的恶性循环。马克思在《资本论》中揭示的“资本害怕没有利润”,在查重产业链中得到了鲜活印证。 二、明星特权的反噬:当“学霸人设”撞上“学术绞肉机” 翟天临的傲慢,源自对学术特权的迷恋。他强调自己仍有硕士学位,却避谈北京电影学院仅撤销其博士学位的事实。这种“选择性认错”,与仝卓高考舞弊后被撤销毕业证书的处理形成鲜明对比。更讽刺的是,他的硕士论文同样涉嫌抄袭,所谓“实力”不过是资本包装的谎言。 这种特权思维,在粉丝经济中被无限放大。当翟天临在直播间宣称“为女性健康”卖卫生巾时,他或许忘了:学术造假与商业炒作本质上都是资本套现的工具。正如《娱乐至死》揭示的那样,当公众将隐私消费视为娱乐时,真正的受害者永远是被资本裹挟的普通人。 三、教育公平的困境:当查重成为资本绞肉机 翟天临事件暴露的,是教育产业化的深层危机。高校为应对检查,将查重率作为唯一标准,催生了“降重产业链”——毕业生用“同义词替换”“句式变换”等手段改写论文,导致学术质量下降。更荒诞的是,知网通过免费提供查重服务,迫使高校签订独家协议,垄断核心学术资源,形成“资本—高校—学生”的三角绞杀。 这种异化,在马克思的异化理论中早有预言。当教育沦为资本增值的工具,当学术成果成为流量变现的筹码,真正的学术精神便荡然无存。正如《反经合道》所言:“商业活动不仅是经济行为,更是道德实践。”如果翟天临真的想赎罪,就该呼吁改革学术评价体系,而不是继续消费毕业生的痛苦。 四、我们该如何走出这场困局? 面对这场资本与学术的博弈,我们需要清醒的认知: 1. 打破知网垄断,回归教育本质 知网的高收费和数据垄断,本质上是对教育公平的破坏。参考欧盟《数字市场法案》,应强制知网开放数据库,引入竞争机制,降低查重费用。同时,高校应建立多元化的学术评价体系,避免“唯查重率”的一刀切。 2. 严惩学术不端,重塑学术诚信 翟天临事件后,学术欺诈罪已被列入立法建议。对于明星等公众人物的学术造假,应从重处罚,形成“不敢造假、不能造假”的威慑。同时,建立学术诚信档案,将学术不端行为纳入个人信用体系。 3. 关注毕业生困境,改革教育制度 查重费用高涨已成为毕业生的沉重负担。高校应增加免费查重次数,提供学术指导服务,避免学生陷入“降重焦虑”。同时,教育部应推动教育资源均衡分配,减少“学历内卷”,让教育回归育人本质。 结语:资本的狂欢终将落幕,留下的只有一地鸡毛 翟天临事件不过是资本时代的又一个注脚。当查重费用成为毕业生的“毕业税”,当学术诚信沦为资本的遮羞布,我们看到的不仅是一个明星的崩塌,更是整个教育体系的溃败。 #翟天临#