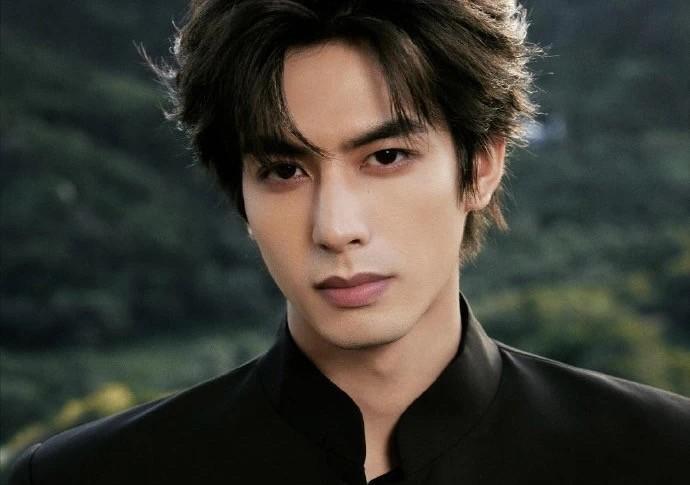

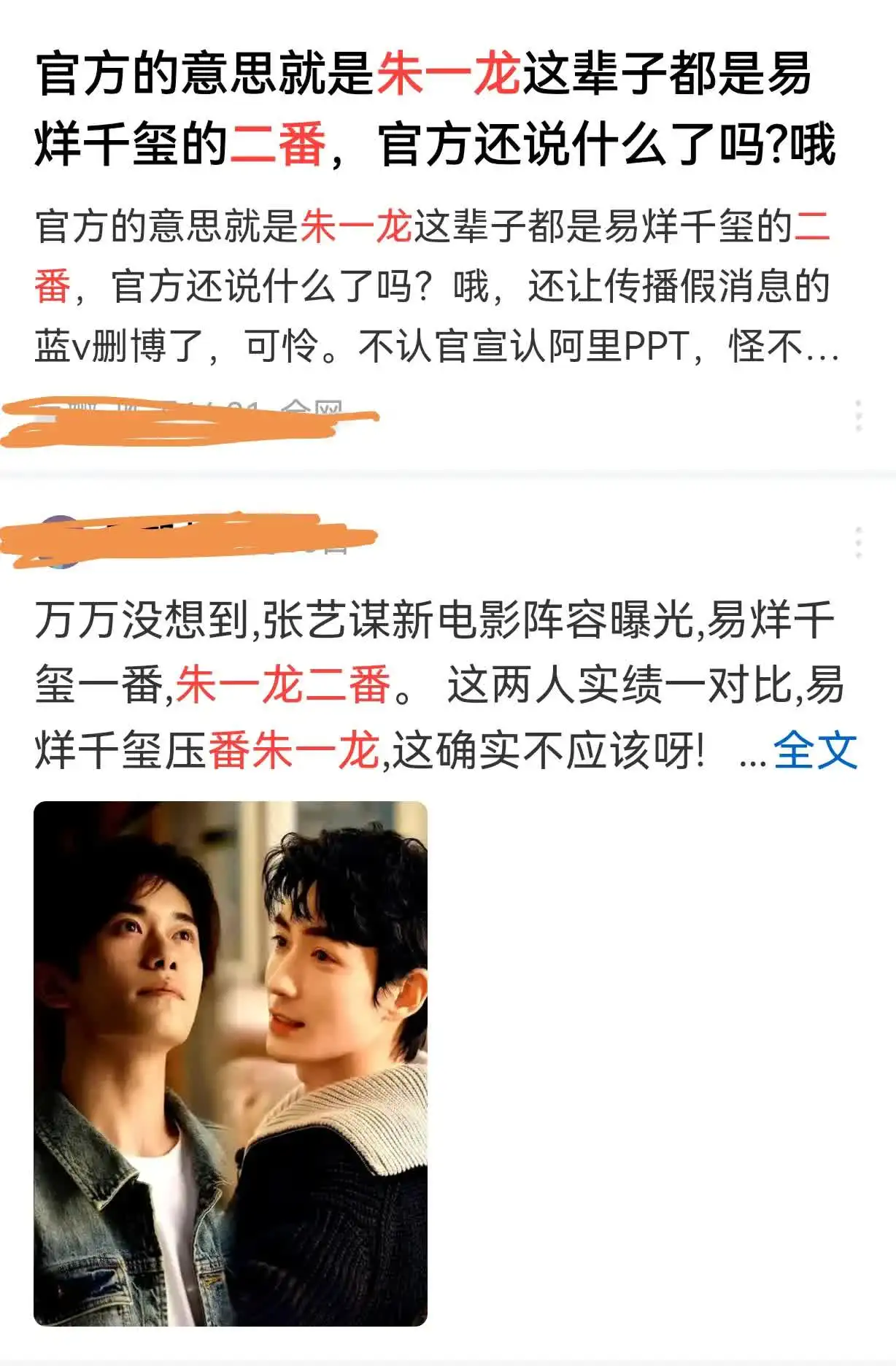

宋威龙《韶华若锦》停播:资本时代的“木头美人”与演技困局 当《韶华若锦》在芒果TV和湖南卫视双平台悄然停播时,内娱观众再次见证了一场“流量反噬”的荒诞剧码。这部号称“古偶颜值天花板”的剧集,首播热度登顶却口碑崩盘,豆瓣网友直言“三集弃,犯了小甜剧大忌”。宋威龙饰演的定北王江绪,虽凭借188cm的身高和战损造型短暂出圈,但空洞的眼神和僵硬的台词,再次坐实了“木头美人”的标签。这场停播不仅是一部剧的失败,更是资本时代演员与作品关系异化的缩影。 一、停播背后的资本逻辑:流量泡沫的必然破裂 《韶华若锦》的停播看似意外,实则是资本运作的必然结果。该剧由芒果TV自制,采用“先婚后爱+权谋探案”的复合叙事,试图复制《延禧攻略》的爆款模式。然而,资本的急功近利导致内容失控:30集的体量塞入过多配角线,主线剧情被稀释成“东一出西一出的过家家”。这种“流量拼盘”策略,本质上是资本对观众注意力的粗暴掠夺——用高颜值演员和密集热搜制造话题,却忽视了叙事的完整性。 更讽刺的是,宋威龙的“木头演技”恰好契合了资本的需求。欢娱影视老板于正曾直言:“他的脸就是最大的资本。”在《凤囚凰》《以家人之名》等剧中,宋威龙的角色始终围绕“高颜值”展开,台词和表情被压缩到最低限度。这种“去演技化”的选角逻辑,使得他成为资本套现的完美工具——既能通过粉丝经济收割流量,又能规避演技争议带来的风险。 二、演技困局的深层根源:资本异化下的演员困境 宋威龙的“木头演技”并非个例,而是内娱“流量至上”生态的产物。资本为追求快速变现,将演员异化为“人形带货机”:杨洋因过度沉迷“霸总人设”沦为“油王”,王一博因角色类型化陷入“面瘫”争议,这种现象在马克思的异化理论中早有预言——当艺术沦为资本增值的工具,演员便失去了作为创作者的主体性。 更值得玩味的是,宋威龙的演技争议与资本博弈形成闭环。他在《千香引》中要求鞠婧祎粉丝完成500万+数据才同意播出,本质上是将演技缺陷转化为流量交易。这种“数据绑架”策略,与翟天临通过学术造假维持人设的逻辑如出一辙——资本用虚假繁荣掩盖艺术缺失,最终却导致更严重的信任危机。 三、番位争议的镜像:资本时代的权力游戏 宋威龙在《张公案》《千香引》中的番位之争,暴露出资本对演员价值的扭曲衡量。在《张公案》中,原作者因他参演抄袭剧而公开抵制,折射出资本对艺术底线的践踏;而《千香引》中“数据换播出”的操作,则将演员的价值简化为粉丝氪金能力。这种“番位经济学”,本质上是资本对演员的物化——当番位成为资源分配的唯一标准,演技便沦为可有可无的点缀。 更具讽刺意味的是,宋威龙的资本运作能力远超其演技。他名下两家工作室均为个人独资企业,与欢娱影视的解约传闻更显示其资本博弈的野心。这种“演员资本家”的双重身份,使得他在撕番位时更具攻击性——他争夺的不仅是角色排名,更是资本话语权。 四、破局之路:从“流量傀儡”到“艺术主体” 面对这场资本与艺术的博弈,我们需要清醒的认知: 1. 打破资本垄断,回归创作本质 资本对选角的操控,导致“木头帅哥”现象泛滥。参考欧盟《数字市场法案》,应强制平台引入多元化选角标准,避免“唯颜值论”。同时,建立演员演技评估体系,将专业评价纳入资源分配机制。 2. 重塑演员主体性,拒绝资本异化 演员应回归艺术本体,像王鹤棣在《苍兰诀》中突破自我,或如周迅在《如懿传》中打磨演技。宋威龙若想摆脱“木头”标签,需像在《烟火人间》中体验工地生活般,深入角色肌理,而非依赖资本包装。 3. 推动行业法治化,守护艺术底线 针对番位争议、数据造假等乱象,需完善《演员法》,明确演员权利义务。参考新加坡男星方威捷性侵案的司法实践,对资本干预艺术创作的行为进行刑事追责,让法律成为艺术的“护城河”。 结语:资本的狂欢终将落幕,留下的只有一地鸡毛 《韶华若锦》的停播不过是资本时代的又一个注脚。当宋威龙的高颜值沦为资本套现的工具,当番位之争异化为权力游戏,我们看到的不仅是一个演员的崩塌,更是整个娱乐产业的溃败。 #宋威龙#

用户12xxx08

少踩王一博,观众眼睛没瞎,王一博演得好不是黑子造谣的理由。

用户13xxx78

真的是千人看千面,就重来没喜欢过他,感觉演啥都是一个表情

用户10xxx74

剧里一翻面看,根本没有照片帅