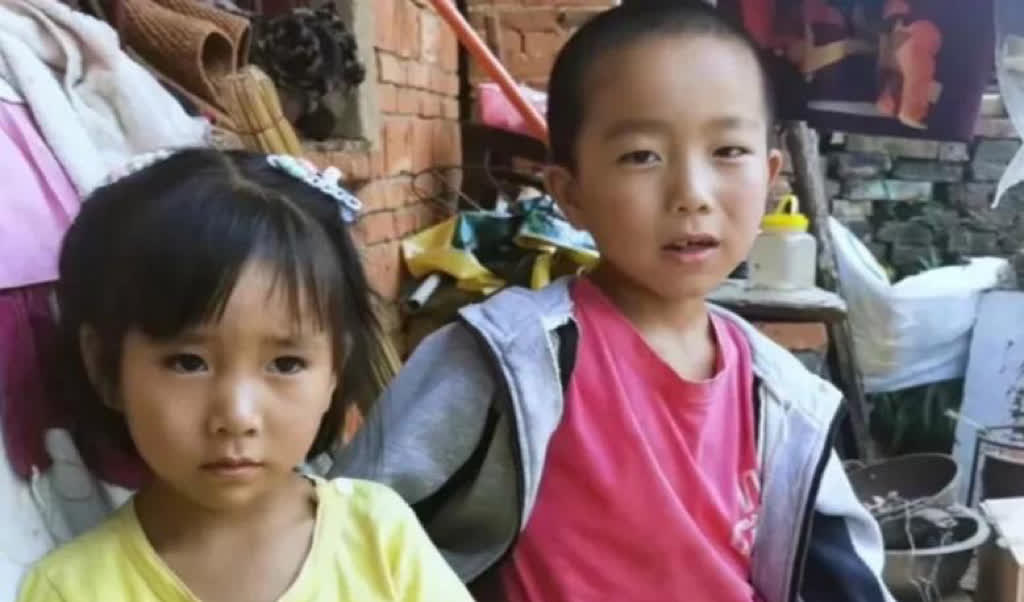

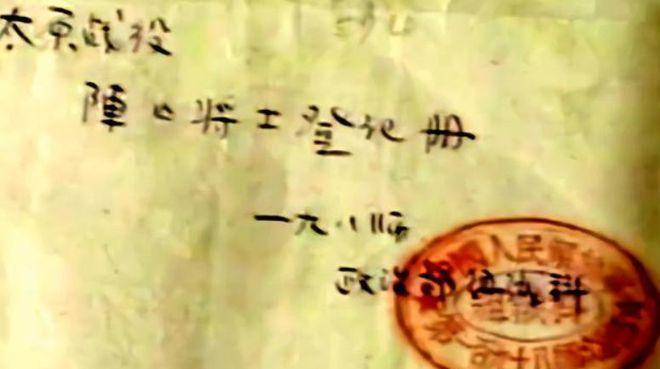

1984年,一战士壮烈牺牲,其新婚20天妻子拒绝改嫁,坚持生下遗腹子,35年后,妻子带着儿子来为丈夫扫墓,她不停的对着墓碑大声哭喊:“儿子我给你养大了,你起来看看啊。” 那年春天,云南边境的老山前线笼罩在硝烟中。 陶荣华趴在战壕里给新婚妻子写家书,笔尖刚触到信纸,紧急集合的哨声就划破了战壕的寂静。 这个故事被媒体写成“爱情传奇”,可那声哭喊里分明带着三十五年的血渣子。烈士陵园的摄像机拍着母子跪拜,没人问过这个女人怎么熬过孕吐时没人递水、孩子发烧时独自守夜的夜。她说“拒绝改嫁”时眼里的决绝,到底是深情,还是被时代焊死在“烈属”牌坊上的锁链? 当年组织上肯定给她颁过“模范军嫂”奖状,街坊邻居夸她“贞洁刚烈”,可这些赞美能换奶粉钱吗?烈士抚恤金撑不过孩子三年级,她得凌晨三点扫大街还是摆地摊?那些歌颂“守寡养儿”的人,夜里睡得安稳,却要一个活生生的女人吃一辈子冷被窝的苦。 战争让男人成为英雄,却让女人成为祭品。墓碑前摆着的花圈会枯萎,但社会对烈属的期待永远鲜活——最好哭得要死要活,千万别改嫁;最好穷得吃糠咽菜,千万别伸手要补助。当年表彰大会上握过的手,后来可曾帮她搬过煤球?那些写报道的笔杆子,可曾给她儿子交过学费? 最该被记住的不是“守寡35年”的苦情戏码,是这个女人被战争碾碎的人生。她本该有权利在丈夫死后痛哭三天然后改嫁,本该有机会遇见另一个帮她修灯泡的男人,而不是活成一座自己走不出去的活人墓。那个对着墓碑哭喊的身影越悲壮,越照见我们对牺牲者家属的亏欠——除了勋章,他们更需要实实在在活下去的尊严。

用户11xxx20

国家要照顾好烈士家人!

用户10xxx16

善待烈属!