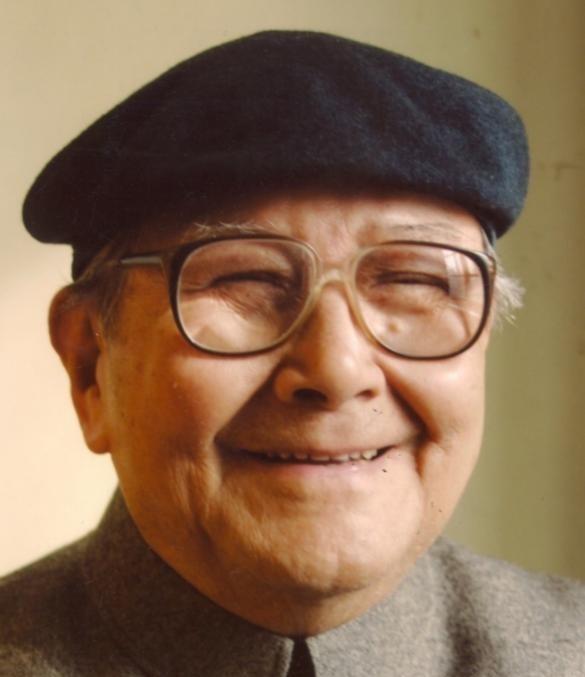

1951年,法国向杨承宗先生抛出了年薪55万法郎的优渥条件,而相比之下,中国仅以每月千余斤的小米作为酬劳。然而,杨承宗坚定不移地踏上了归国的征途。这一决定不仅让他付出了巨大的个人代价,甚至右眼还失明了。 杨承宗,1911年出生在江苏吴江一个书香门第。从小,他就对书本着迷,尤其是自然科学。别的孩子玩泥巴,他却喜欢摆弄试管烧杯。1932年,他考进上海大同大学化学系,成绩拔尖,毕业后没留在大城市,而是跑去北平研究院镭学研究所,研究当时还很冷门的放射化学。他不是那种眼高手低的书呆子,而是真想干点实事儿。 1947年,杨承宗得到机会,去法国巴黎大学镭学研究所深造,跟着居里夫人的女儿伊莱娜·居里学本事。在巴黎,他整天泡在实验室,研究怎么用离子交换法分离微量放射性核素。这技术听着高大上,其实就是从一堆杂质里提纯有用的东西。他干得特别认真,手法熟练到让法国同行都刮目相看。1951年,他拿下博士学位,法国国家科学研究中心立马抛出橄榄枝:年薪55万法郎,住巴黎,条件优越得没法挑。 可就在这节骨眼上,国内的钱三强给他拍了电报,说国家急需人才,让他回来帮忙。那时候新中国刚成立,科研条件烂得没法说,实验室里破设备都凑不齐一套,报酬更是可怜,每月千余斤小米,连温饱都勉强。杨承宗没多犹豫,收拾行李就准备走。他把攒下的钱全花光,买了一堆书和仪器,装了13个大木箱。临走前,导师伊莱娜送了他10克碳酸钡镭标准源,这东西后来成了中国放射性研究的关键宝贝。 1951年10月,他坐船回国,一路颠簸,下了船直奔实验室。结果一看,傻眼了:设备老旧,经费紧张,条件比法国差了十万八千里。但他没抱怨,立马投入工作。他跑去清华、北大,拉了一帮年轻人,搭起科研队伍。那时候国内科研刚起步,他不光自己干,还得带学生,手把手教技术。他常说:“国家要强,咱们得靠自己。” 1953年,北京协和医院出了事故,一个放射源泄漏,辐射乱跑,情况危急。杨承宗没多想,冲进去处理,用铅板堵漏洞,硬生生把事故压下去。可代价太大了——辐射伤了他的右眼,没多久就瞎了。他没喊过苦,眼睛瞎了照样回实验室接着干。那份倔强劲儿,真不是一般人能有的。 到了1961年,杨承宗当上第五研究所副所长,负责提纯原子弹用的化合物。那是国家的大项目,时间紧任务重,得在短时间内弄出2.5吨纯原料。他带着团队加班加点,机器转个不停,空气里全是化学味儿。1964年10月16日,中国第一颗原子弹成功爆炸,他听着收音机里的消息,脸上终于有了点笑模样。那一刻,他知道自己这些年的苦没白吃。 杨承宗不是那种高高在上的人物,他接地气得很。晚年他日子过得简单,住在一间小屋里,桌上放着旧笔记本,13个木箱堆在角落,落满灰。他不图名不求利,一辈子就想着怎么帮国家往前走。2011年5月27日,他100岁生日那天去世,走得安静,那些箱子还在那儿,像在诉说他一生的故事。 说到他的贡献,不光是技术上的突破,还有他对年轻人的影响。他带出来的学生,后来都成了中国核工业的顶梁柱。他用自己的经历告诉大家,干科研不是为了自己舒服,而是为了让国家站得更稳。那时候条件苦,他却从没动摇过回国的念头。法国那55万法郎听着诱人,可在他眼里,比不上祖国的一砖一瓦。 失明右眼的事儿,是他付出的最大代价。那次事故,他完全可以选择不去冒险,毕竟谁都不想拿命赌。可他去了,因为他觉得这事儿非干不可。处理完事故,他眼睛疼得厉害,后来彻底看不见了,但他从没后悔过。他常跟学生说:“干这行,总得有点担当。”这话听着简单,可背后是他一生的写照。