1735年,雍正帝驾崩,李卫知道自己的下场不会很好,于是哭晕在棺椁之前,乾隆仿佛看明白了他的心思,既赏赐珍珠,又册封其功名,此时,被安抚的李卫还不知道自己的新主子有多么的“坑爹”,否则恐怕会哭死在灵堂里。

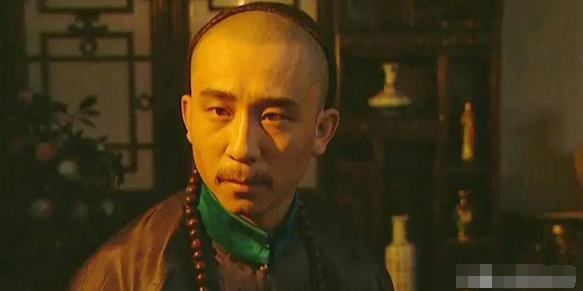

这天深夜,紫禁城里烛火通明,58岁的雍正皇帝躺在龙床上,握着跪在床边的李卫的手说了最后一句话:"朕把弘历托付给你了。"

这位从九品芝麻官做到直隶总督的能臣,此刻哭得几乎背过气去,他当然知道新皇帝不好伺候,但没想到自己死后45年,西湖边的庙里还会闹出拆神像的荒唐事。

提起李卫这人,往上数三代都是江南做绸缎买卖的,虽说家里堆着金山银山,可那时候商人连绸缎庄门口的拴马石都比不上。

有回衙门里的小书办来收例钱,他爹陪着笑脸端茶递水,人家抬手就把茶碗掀翻在地。

那年李卫十六岁,蹲在地上捡碎瓷片的时候就想明白了:这世道光有钱顶个屁用,要往官场上混。

康熙五十六年,三十岁的李卫掏了五千两雪花银,捐了个兵部员外郎,他的这一举动,说白了就和现在买股票似的,要挑潜力股。

李卫在六部衙门当差那些年,别的官老爷下值就往八大胡同钻,他倒好,成天蹲在档房翻陈年旧账。

没曾想查着查着,竟把户部二十年前亏空的窟窿给捅出来了,被胤禛知道后,从此就记下了这个愣头青。

雍正登基头年,李卫像坐了窜天猴似的往上蹿,正月里还是云南盐驿道,六月就升了布政使,转过年来直接放了浙江巡抚。

值得一提的是如此快速的提拔,大清朝开国以来头一遭,浙江那地方水有多深?盐商们盖的戏园子比巡抚衙门还气派,私盐贩子能在钱塘江上摆出连环船阵。

李卫到任第二天,码头上就送来十口大箱子,打开全是白花花的盐商"孝敬",他倒好,叫人把箱子原样抬到城门口,贴上封条当街晒了三天。

不可否认的是,在治盐这事方面李卫是真狠,盐枭沈氏在海上横行二十年,官兵追剿七次都让人跑了。

李卫不跟他们比刀枪,专查岸上的接应窝点,三个月端了十七个货栈,逮着三百多个私盐贩子,沈氏在海上断了粮,最后饿得划着小舢板来自首。

百姓们看得解气,给编了顺口溜:"李巡抚,赛包公,盐枭见了钻地洞。"

而雍正对李卫的信任,那真是没得挑,有回李卫在折子里告了果亲王的状,说王爷的门人倒卖官盐。

倘若换成别的皇帝早把折子摔脸上了,雍正却朱批:"尔所奏甚合朕意,王大臣亦当守法。"这话传出去,满朝文武都咂摸出味来了,李卫这是揣着尚方宝剑呢。

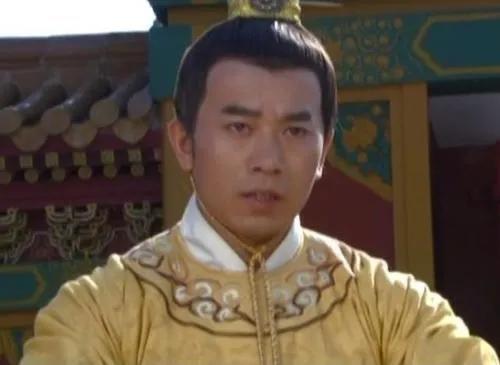

可好日子到雍正咽气那天就算到头了,新登基的乾隆皇帝看着跪在灵前的李卫,心里十分清楚,这老臣是先帝心腹不假,可也太会收买人心。

浙江百姓给他立生祠,江湖上还传着什么"李青天"的故事,25岁的皇帝捻着朝珠盘算:用还是要用,但不能让他再出风头。

乾隆二年开春,李卫明显觉出不对劲,以往递折子上午送下午就有批复,现在能在南书房压半个月。

原先直隶总督管着河工、漕运二十几摊子事,如今渐渐被分给了田文镜、鄂尔泰那帮人。

最奇怪的是有次朝会,皇帝当着文武百官夸他"老成持重",转头就把整顿八旗兵马的差事交给了刚入军机处的讷亲。

要说李卫心里没怨气那是假的,当年修海塘的时候,他带着民工在泥水里泡了三个月,查贪腐案子,被二十七个官员联名弹劾。

如今倒好,成了皇帝嘴里"该享清福"的人,但他也明白,新皇帝这是要立威,于是主动上折子辞了刑部尚书衔,只留个太子少保的虚职。

乾隆三年冬天,李卫的风湿病犯了,咳嗽起来震得屋梁落灰,皇帝倒是体贴,又是赐人参又是派御医,可就是不准他告老还乡。

旁人一看就知道是何意,这是要把老臣子最后那点用处榨干净,果然转过年来黄河闹水患,五十多岁的李卫又被推到河堤上督工,在雨里淋了三天三夜。

乾隆五年十月,李卫终于病得下不来床,皇帝这时候倒大方起来,追封他兵部尚书,谥号"敏达"。可棺材刚入土,暗地里就有人开始查他旧账。

有人说他在浙江任上收过盐商贿赂,还有人翻出他儿子强买民田的旧案,这些罪名最后虽没坐实,但"敏达"这个谥号,到底是透着股子阴阳怪气。

要说最绝的还得数四十五年后的那档子事,乾隆南巡到杭州,看见西湖边上的花神庙里供着李卫和妻妾的神像,当场就黑了脸,回京就下旨:"李卫仰借皇考恩眷,任性骄纵,初非公正纯臣,托名立庙,甚为可异!"可怜那几尊泥像,头天夜里还好端端受着香火,第二天就被砸得稀烂。

老百姓蹲在庙门口捡碎瓷片,有个白胡子老头直摇头:"当年李大人抓盐贩子的时候,这皇帝老子还在吃奶呢。"