1390年,朱元璋要杀功臣李善长。李善长扑通一下跪倒在地:“我都77岁了,还能干什么?”朱元璋眼皮都没抬,冷声道:“司马懿七十多岁尚且叛主,你难道不也是吗?”

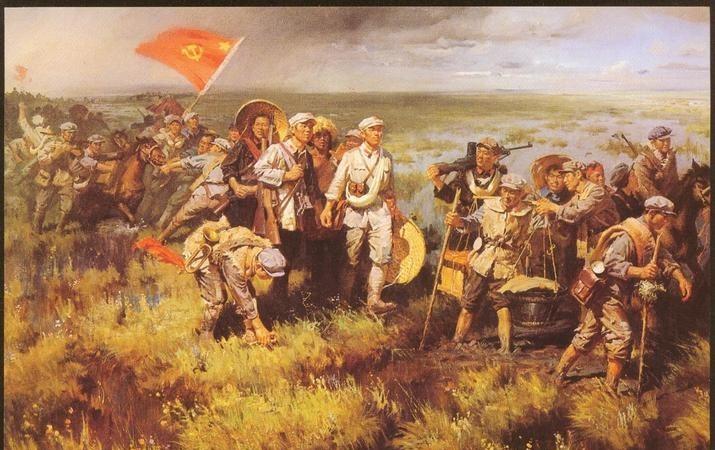

1354年的滁州城外,40岁的李善长拄杖求见朱元璋,提出“高筑墙、广积粮、缓称王”九字战略。这个精通法家之术的穷书生,仅用三年便让朱元璋的军队粮草翻倍、军纪严明,1368年大明开国,朱元璋将六位公爵之首的韩国公爵位授予李善长,盛赞其“虽无汗马劳,然给军食功甚大”。彼时他统领中书省,制定《大明律》,监修《元史》,权势之盛堪比汉相萧何。

但权力巅峰埋下致命隐患。李善长提拔的胡惟庸担任丞相期间,淮西集团逐渐把控六部要职,甚至出现“浙东官员见淮西人绕道而行”的局面。

1380年胡惟庸案爆发后,朱元璋发现这位老臣与淮西武将蓝玉私下交往的证据:蓝玉北征捕鱼儿海时截获胡惟庸通敌密信,竟先通报李善长而非朝廷。

更令朱元璋警觉的是,李善长为修宅邸向信国公汤和借调300名士兵——在严禁私调军队的洪武朝,此举无异于触碰皇权红线。

1390年春天的南京城暗流涌动,三件看似无关的小事将李善长推向深渊。

首先是丁斌案,李善长为营救犯罪亲信丁斌,动用旧部关系干预司法,不料朱元璋顺藤摸瓜查出丁斌曾任胡惟庸府邸管家,严刑拷打之下,丁斌供出李善长之弟李存义参与谋反的旧事,更指认李善长知晓胡惟庸许诺“事成封淮西王”的密谋。

其次是星象谶语,当朱元璋犹豫是否处置李善长时,钦天监奏报“星变移宫,当诛大臣以应天象”,这种天人感应之说在迷信的洪武朝极具杀伤力,史载朱元璋闻讯后独坐奉先殿整夜,次日便签发逮捕令。

最致命的则是李善长那句“吾老矣,汝等自为之”,1385年其弟李存义受胡惟庸指派游说时,这位古稀老人的暧昧态度被锦衣卫记录在案,尽管无直接谋反证据,但朱元璋在诏书中痛斥:“知逆不举,犹抱薪救火!”

刑部档案显示,李善长被控的三大罪状环环相扣:知情不报(纵容胡惟庸)、私调军队(触碰兵权)、结党营私(淮西集团),朱元璋在《昭示奸党录》中直言:“元勋国戚,交通藩镇,其罪当诛。”

深层矛盾源自明初权力结构重塑,1380年废除丞相制后,朱元璋着力打击“文武合流”风险。李善长既是文官领袖,又与蓝玉等武将过从甚密,其影响力远超胡惟庸。

当1390年蓝玉仍在北方征战蒙古时,朱元璋选择先除掉更具威胁的文官集团核心,再在1393年发动蓝玉案完成清洗。

临刑前,李善长从怀中掏出泛黄的洪武三年铁券,上书“免二死”,朱元璋冷笑:“卿不见背面‘谋逆不宥’四字乎?”刑场上,70余名李氏族人血染秦淮河,唯有驸马李祺因娶临安公主免死流放,史载朱元璋当晚彻夜批阅奏折,却在《李善长请修水利疏》上朱批“迟矣”二字,笔锋穿透纸背。

耐人寻味的是,李善长死后次年,御史王国用冒死上奏:“善长与陛下同心,岂不知天下不可侥幸取?今谓其欲佐胡惟庸,令人费解。”朱元璋罕见未予治罪,默许了这份奏折的存在。

或许这位铁血帝王心中,始终记得滁州城外那个献上九字策的书生——只是再深刻的个人情谊,在帝国安全面前都轻如尘埃。

2024年南京明城墙修缮时,工人在聚宝门夹层发现洪武年间密档:李善长被抄家清单中,除却金银田契,竟有23箱农具改良图纸。这位曾掌控大明命脉的权臣,至死仍记挂着“劝课农桑”的为政初心。