1956年,35岁农民,咳嗽10年,拒绝就医,一天,他突然用力咳嗽,“哇”的一声,一个黑色且带血地异物喷射出来,妻子将异物拿给医生看,不料,医生看完脸色大变,立马冲出病房报警。 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 1956年夏,高其煊在田间劳作时突发剧烈咳嗽,鲜血从口中喷涌而出,随之而来的是一个锈迹斑斑的金属异物,那是一块黑色的东西,指头大小,沉甸甸地落在地上,周围的村民见状慌了神,连忙将他送往县医院,医生初看以为是肺结核引起的出血,但在仔细检查后,却被那枚“异物”惊得愣住了——那是一颗子弹头,年代久远,边缘锈蚀,显然在体内停留多年。 医生震惊之余,立即上报公安机关,当时正值肃反时期,任何异常情况都不容忽视,警察赶到医院,对高其煊进行了盘查,却查不出他有过参军记录,面对询问,他只是淡淡地说了句:“是我身体里摘不掉的老疤,”直到详细调查过后,才慢慢揭开尘封十年的往事。 高其煊出生于1921年,是山东滨州人,家中原本靠开馒头铺维生,生活虽不富裕,却也安稳,1937年抗战爆发,日军南下,战火迅速波及到他所在的村庄,那个年代,家国危亡,少年高其煊毅然投身革命,他与哥哥一起加入了八路军,早期负责传递情报,配合地方交通站,常在馒头中藏送密信,躲过敌人盘查,随着战争推进,他逐渐走上前线,参与了多次战斗,屡次从围剿中死里逃生。 1946年,解放战争正酣,高其煊所在部队在韩家寨一带遭遇敌军围攻,在一次强攻中,他带队冲锋,不幸被爆破弹击中腹部,当场昏迷,前线医疗条件极其简陋,战地医生在抢救时发现弹片深入体内,无法安全取出,只能止血缝合,留弹于体,醒来后,他被告知命保住了,但这颗子弹将伴随他终身,组织上为他评定了“三等甲级伤残军人”称号,原本打算安排他转岗文职,然而他不愿接受,固执地选择回乡继续务农,他说,他还能种地,不想给国家添负担。 此后十年,高其煊隐姓埋名,过着极为普通的农民生活,他从未向村人提及自己曾经的军旅生涯,也未向组织申报伤残补助,他每日扛锄种地,咳嗽成了生活的一部分,村里人以为他是患了肺病,殊不知那是因体内那颗子弹引发的慢性炎症,弹头嵌在胃与肺之间,位置极为敏感,每逢阴雨天,疼痛加剧,他从不吭声,只是清晨在地头快步走几圈,借此缓和腹部钝痛。 他咳血的频率日渐增多,甚至有时在田间劳作时突然停下,嘴角溢出血沫,家人劝他去医院,他总是摇头,说自己扛得住,这种忍耐,成了他生活的常态,他一边耕作一边咳嗽,别人只当他的命不好,却不知那是战争留在他体内的“勋章”。 直到那年夏天,那颗子弹终于“自己”从体内脱落,这一事件震惊了医院和县公安局,医生对这一罕见的医学现象感到不可思议,认为是长期炎症引发软组织通道,加上剧烈咳嗽导致腹腔与胸腔压力交汇,才将子弹排出,此类自然排出的弹头,在当时几乎没有第二例。 警方立案调查后,联系了县武装部,对高其煊的身份进行了详查,最终在老档案中找到了他的参军记录与战斗履历,他确实是正牌的老八路,参战经历完整,伤残等级明确,只是他从未申报,甚至连子女都不知情,消息传出后,村里人无不震惊,那个被误认为“命不好”的“老咳汉子”,竟是打过抗战、浴血沙场的战斗英雄。 村民自发捐资,为他立了一块碑,碑文简洁,却分量极重:“十年咳血,英雄无言,”那颗子弹也被镶进碑心,作为历史的见证,永久保存,人们这才明白,他不是命苦,而是沉默得太久,他用十年的咳嗽,压住了战场上的回忆;用不声张的坚持,延续了一个战士的尊严。 高其煊的子女中,有三人后来参军,他从不以英雄自居,只在临别时递给即将入伍的儿子一块旧药布,说:“疼了就说,别什么都往心里搁,”他这一生,从未主动讲述自己的功绩,每次升旗他都站得笔直,每次听广播他都神情专注,他说过一句话:“我不是命大,是子弹没炸透,” 信息来源:山东省费县地方志办公室编,《费县志》,中国文史出版社,2004年版,第517页。

炀子

英雄

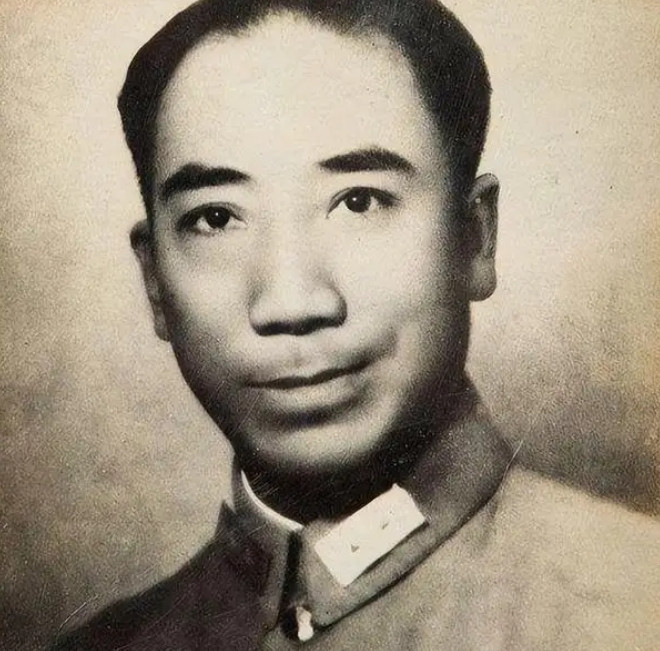

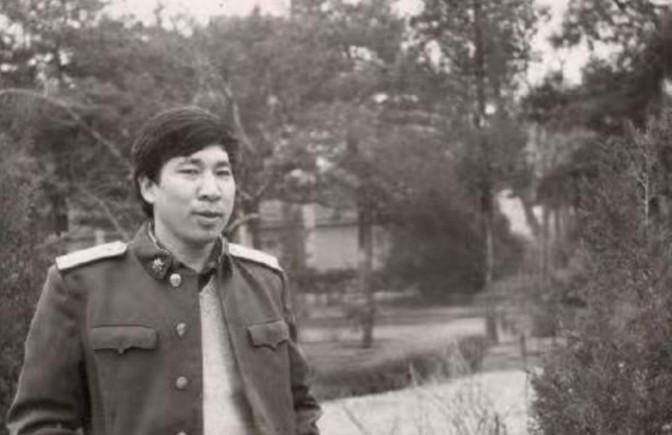

静空子

老爷子威武!

福星高照

活的纯粹真汉子。

弓长吉页

三八式穿透力差,