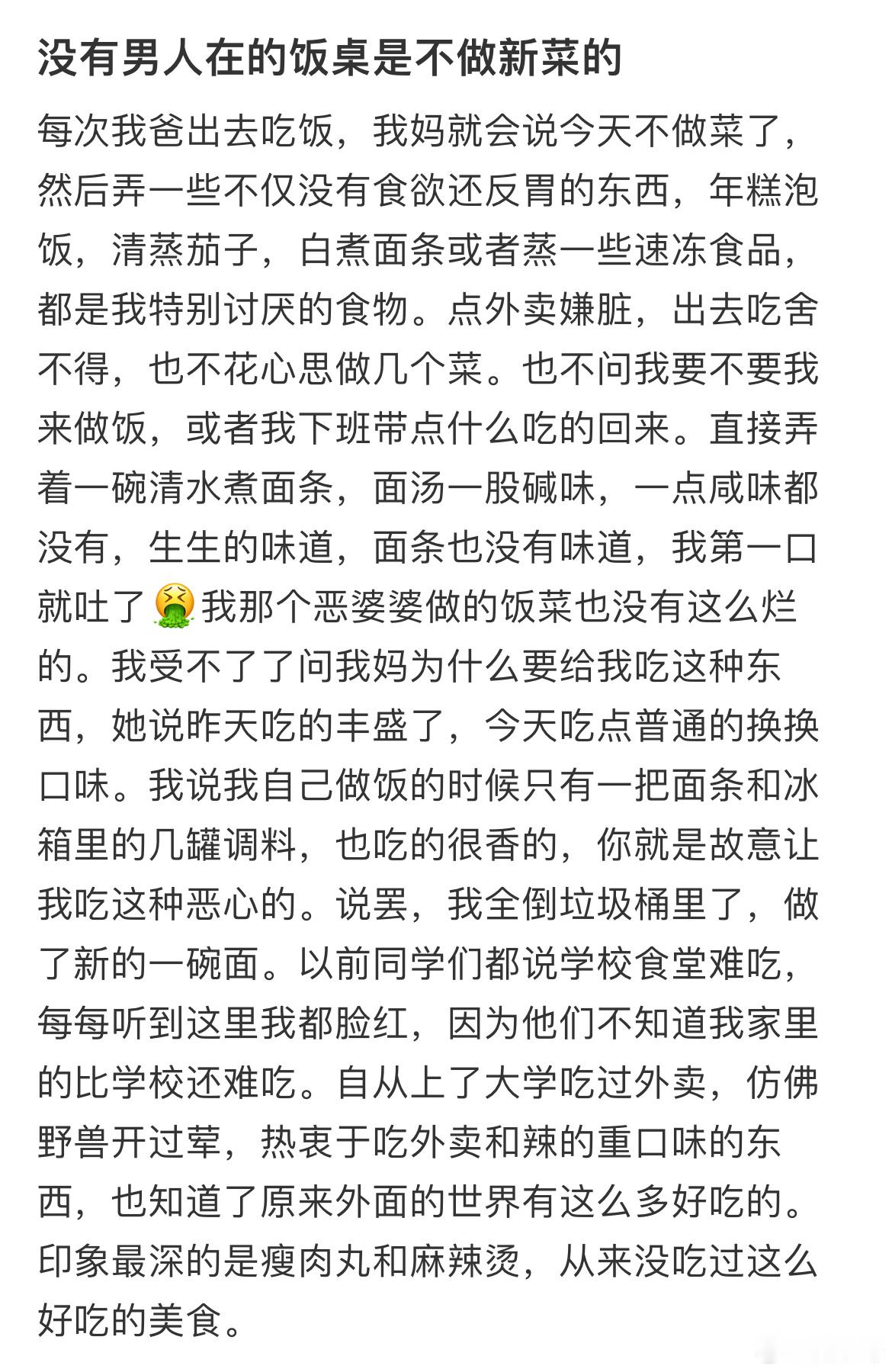

“太温暖了!”贵州遵义,卖菜老奶奶来到一家米粉店,想用蔬菜换一碗素粉吃,谁知老板还没开口,店里正在嗦粉的大哥就率先开口了…… 2024年5月的贵州遵义,晨雾还未散尽,72岁的李桂芳背着半人高的竹筐走在县城街道上。 筐里的黄瓜、豆角顶着晨露,却压得她脊梁骨像张弯弓——这些菜是她凌晨四点从菜园摘的,走了十里山路才到县城,竹筐带子在肩头勒出两道红印。 上午十点,菜市场的喧闹渐渐平息,李桂芳筐里还剩三根黄瓜、两把空心菜。 她数了数口袋里的硬币,总共12元5角,不够买个馒头,喉咙干得冒烟,目光掠过街角的"老遵义米粉店",玻璃上的热气模糊了"羊肉粉15元"的价目表。 米粉店老板王大姐正在烫粉,漏勺在沸水里上下翻动。 李桂芳攥着黄瓜走进来,声音像浸了水的棉花:"妹子,用这几根瓜换碗素粉行不?" 话没说完,坐在角落的灰衣男子抬头了——他看见老人袖口磨出的毛边,看见竹筐底露出的补丁布鞋。 "不用换,给阿姨来碗羊肉粉,加蛋加肉。"灰衣男子的声音盖过了风扇声。 他叫陈建军,是附近工地的木工,早餐常来这家店。 看着老人愣住的样子,他起身把自己的酸汤粉推过去:"阿姨先坐,我的还热乎,您先垫垫。" 李桂芳盯着碗里的红油翻滚,羊肉片在汤里舒展,溏心蛋的蛋黄正慢慢渗出。 王大姐端来新煮的粉,陈建军已经付了钱:"大姐,算我的,您老慢慢吃。" 老人捏着黄瓜的手悬在半空,突然想起孙子生病时,邻居送来的那碗热粥。 李桂芳吃得很慢,每根粉都要在汤里涮两次,仿佛在品味这难得的温暖。 吃完后,她执意要送黄瓜,陈建军却把三根黄瓜塞回竹筐:"您留着卖,我娘在乡下也种菜。" 当李桂芳背着空竹筐回家时,夕阳把她的影子拉得老长,口袋里的硬币多了20元——是陈建军趁她不注意塞的。她想起米粉店的热气、大哥的安全帽、还有那句"不用换"的果断,突然觉得十里山路也没那么难走了。 这个场景让人想起2023年重庆的"豆浆婆婆"事件,农民工小哥默默为卖豆浆的老人撑起遮阳伞;2024年杭州早餐店,中学生用压岁钱给环卫工爷爷买包子。 这些散落在市井的善意,共同编织着城市的温情网络。 这件事情在陈建军的工地传开,工友们纷纷对其行为称赞不已,毕竟大家都懂得:"今天你温暖别人,明天别人温暖你。" 当李桂芳第二天再来市场卖菜时,竹筐里的菜早早就被熟客买光——有人认出她是视频里的老人,而有人专程来看看这位被温暖过的老奶奶。 王大姐在店门口贴了张纸:"老人卖菜累了,可进店歇脚,免费提供热水。" 对比,路过的学生、上班族会多看两眼,仿佛这张纸是城市文明的小小勋章。 李桂芳的竹筐依旧沉重,但里面多了不知谁塞的暖手宝,在渐凉的晨风中散发着温度。 "最大的慈悲,是看见众生的苦。" 陈建军的举动,不过是市井生活里的一朵小浪花,却照见了人性中最本真的善意。 在这个快餐时代,一碗羊肉粉的温度,比红油更滚烫的,是陌生人之间无需言说的默契——他懂得她的窘迫,她接住他的温柔,而围观的我们,在这则故事里看见:原来温暖可以如此简单,不过是有人愿意在他人需要时,把自己的热汤推过去,把善意递出去。 对此,您怎么看,欢迎在评论区留言讨论! (文中均使用化名)

![面包怎么分给室友?6个人啊[汗]](http://image.uczzd.cn/866027701076393522.jpg?id=0)

![整了一顿真正的碳烤小烧烤嘻嘻嘻[墨镜]必点蘸酱菜[doge]太香了,香迷糊了[aw](http://image.uczzd.cn/3379985331137598389.jpg?id=0)

最高溫度穿搖褲

“她数了数口袋里的硬币,总共12元5角,不够买个馒头,” 这是啥馒头?