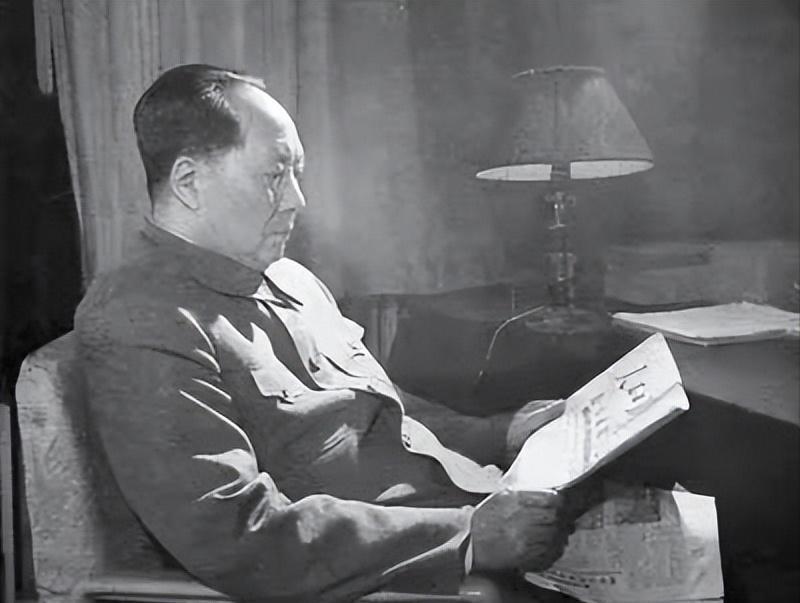

1976年9月8日,毛主席病危,他吃力地握笔写下三道横杠,又敲了三下木床,陪护人员猜了半天,终于领会时,主席笑了,他们哭了。 1976年对中国来说是一个充满动荡的年份。这一年不仅见证了唐山大地震的惨痛灾难,还标志着一个时代的终结——毛主席主席的去世。毛主席,作为中华人民共和国的创立者之一,自1949年起就担任国家的最高领导人。他的政治生涯充满争议,但他对中国的影响深远且持久。1976年的毛主席已因健康问题而日渐虚弱,但他的政治责任感仍驱使他关注国内外大事。 9月8日的北京,夏日的炎热已经逐渐退去,秋风带来了一丝凉意。在这样一个交替季节的清晨,中南海内的一间病房里,时间仿佛凝固。房间内弥漫着消毒水的气味,墙角的心电监护仪发出规律的滴答声,这些都显得异常突兀。病床上,毛主席躺着,面色苍白,生命的光芒似乎正在逐渐黯淡。 尽管病重,毛主席的房间依然保持着严格的秩序。墙上挂着他的一幅巨大的肖像,他年轻时的目光坚定而深邃,与现在病榻上的他形成了鲜明对比。房间的一角,摆放着一张大木桌,上面堆满了各类文件和报纸,尽管这些已经无法再由他亲自查阅。 当天上午,毛主席的意识有些恍惚,但他的双眼在听到报纸被翻动的沙沙声时,还是努力睁开。一名身着白色护士服的护理员正小心翼翼地调整着输液管,而另一位工作人员则轻声地读着关于国际新闻的部分。毛主席显然在努力聚焦,尽管他的身体已经极度虚弱。 午后不久,毛主席突然尝试说话,声音微弱得几乎无法辨认。工作人员急忙拿来纸笔,希望能捕捉到他想要表达的任何信息。毛主席费力地接过笔,手颤抖着在纸上画了三道横线,然后力竭声嘶。工作人员面面相觑,不解这究竟是何含义。 紧张的气氛笼罩着整个房间,工作人员们低声讨论着,试图解读这个谜一般的符号。窗外的天空开始飘起了雨,雨滴轻敲窗户,似乎也在试图解读主席的最后心愿。 几个小时后,毛主席苏醒过来,似乎感觉到了周围人的焦虑。他用尽剩余的力气,在木床的床沿上敲了三下。这一次,他的动作虽微弱,却异常坚定。 这时,一位经验丰富的老工作人员恍然大悟,他快步走到桌边,翻找着刚才的报纸。他回到毛主席的床边,小心翼翼地问道:“主席,您是不是想知道日本的大选情况?”毛主席微微点头,确认了这位工作人员的猜测。 随即,工作人员迅速浏览着关于日本大选的报道,毛主席虽然已无法说话,但他的眼神中流露出一种紧迫的关注。当读到三木武夫可能赢得选举的消息时,他的脸上似乎露出一丝满意的表情。 这一刻,尽管极其短暂,却蕴含着深远的意义。对于一个即将告别人世的老人来说,他对这个世界的关心未曾褪色。即使在人生的最后几小时,毛主席依旧展现出了对国家和国际局势的深切关注。 在中南海的病房内,窗外的风轻轻吹动着树叶,房内的灯光温柔而暗淡。墙上的时钟滴答作响,时间在这一刻仿佛放慢了脚步。毛主席的脸色虽然苍白,但眼中仍闪烁着坚定的光芒。工作人员小心地将最新的国际新闻摘要递给他,这也成了他生前听到的最后一条新闻。 当读到三木武夫可能成为日本下一任首相的消息时,毛主席的眼中闪过一丝明显的光彩。尽管他的声音已弱不可闻,但他的眼神中透露出一种难以言喻的宽慰。他深知,这场选举的结果可能对未来的中日关系产生重要影响。 工作人员们环绕在床边,小心翼翼地观察着他的反应。房间里弥漫着一种庄严而肃穆的气氛,每个人都感受到了这一刻的重要性。在他们心中,这不仅是一位伟人的临终关怀,也是一个时代结束的象征。 尽管毛主席的肉体已经极度虚弱,他的心灵却依然坚韧。他对国家的深情和对国际事务的关注,直至生命的最后一刻仍未减弱。在那个夜晚,随着时间的流逝,毛主席的生命力逐渐衰退,病房外的夜空显得格外沉重。 9月9日凌晨,北京的天空中微微透出几丝晨曦的光芒,但中南海的病房里却笼罩着一片肃穆和沉默。在经历了一夜的挣扎后,毛主席终于在这个世界上画下了人生的句点。当他的呼吸停止时,室内的钟表仿佛也为之一顿,周围的一切都静止了。 他的去世不仅象征着一个伟大领导人的生命结束,更标志着中国政治风格的一次重大转变。这一事件在国内外引起了极大的关注,无数人对这位伟人的逝世感到惊悼和不舍。毛主席的生与死,他的政治理念和领导风格,都深深地烙印在了中国乃至世界的历史之中。 新闻媒体迅速传播了这一消息,全国上下都被这一事件所震撼。在北京,无数市民自发地聚集到天安门广场,他们带着哀伤,表达对这位领袖的最后敬意。国际上,各国领导人和政府也纷纷表达了对毛主席逝世的哀悼,并对他对中国乃至世界历史的贡献给予了高度评价。 毛主席的生活和事业,他对中国革命和建设的巨大贡献,他在国际政治舞台上的重要角色,都被历史学家们反复研究和讨论。他的政策和决策,在他去世后的几十年里,仍然影响着中国的发展方向。