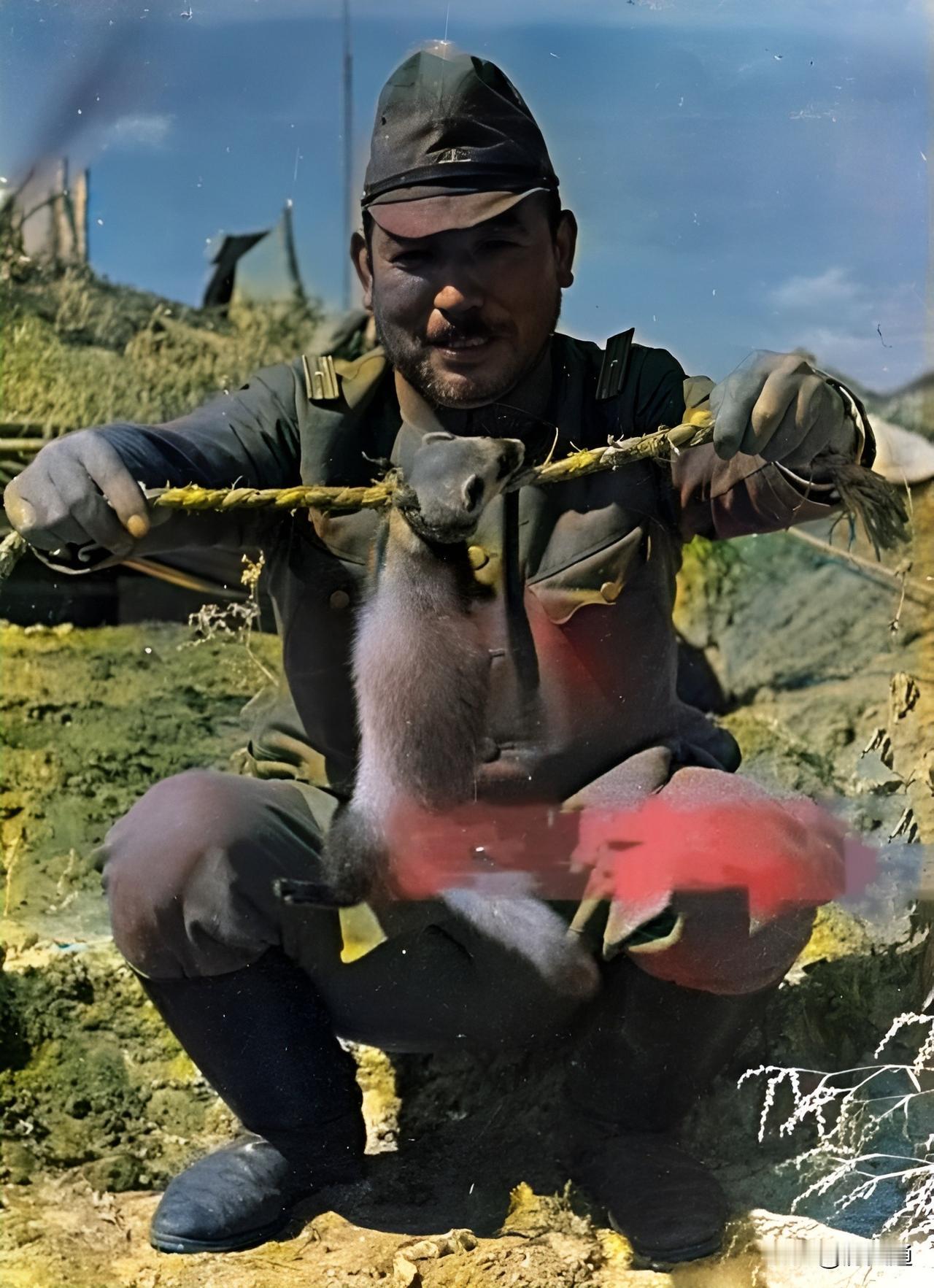

1945年6月,一支日军小分队悄悄摸上了雪峰山,计划偷袭国军部队,想打对方一个措手不及。但他们没料到,竟被一个才16岁的小男孩看穿并成功设下圈套。 1945年,抗日战争已进入最后阶段。全国各地抗战力量在历经八年艰苦鏖战后,虽已元气大伤,却依旧顽强不屈。湖南雪峰山,地势险要,关乎交通要道,是兵家必争之地。随着日军“湘西会战”计划展开,雪峰山成为敌我双方的关键战场之一。 就在这片山岭之间,有一支由山民和猎人组成的地方抗日武装——“嗅枪队”。他们熟悉地形,身法灵活,擅长游击战术,成为国军在这一带重要的民间力量。 刘冬生,便是这支队伍中年纪最小的队员。年仅十六岁的他,自小随父兄打猎为生,练就一手神准的枪法,也对山林地形了如指掌。 他加入嗅枪队不过一年,却屡建奇功,被同伴亲切称为“枪灵崽”。虽然身形瘦小,满脸稚气,但眼神却分外坚毅。战争改变了许多人的命运,也让刘冬生过早地背上了守护家国的责任。 彼时,日军意图从雪峰山突袭国军防线,采取的是快速推进和突袭包围的策略。敌人夜间行军,少有声息,行踪隐秘,即便是国军的侦察兵也难以掌握其准确动向。 刘冬生志愿探路,凭着猎人的敏锐直觉和对日军动向的揣测,独自深入敌军前沿进行侦查。哪知,这一趟,竟险些再也回不来。 正当刘冬生在山林中尾随敌军,记录其行军路线与人数时,一名日军斥候突然发现了草丛中轻微的动静。他还未来得及退身,便被敌人当场擒住。 被押至军营之中,面对敌人的审问,刘冬生并未显出惊慌。他立即装作一副受惊孩童模样,大声哭喊:“我找不到妈妈了,我迷路了!” 几个日军官兵一开始有所怀疑,试图从他口中套出点东西来,但他死活咬定只是上山找哥哥打猎走散。由于身无武器,衣衫破烂,敌人最终判断他不过是个误入军区的乡村小子,便丢给厨兵看管,不加重视。 刘冬生则装得越发自然,时而哭泣,时而装傻,还在饭点上主动帮忙抬水提柴,借机在营地周围仔细观察。 在这短短的一天之中,他将日军的布防、行军方向、人数估计都深深记在脑中。他发现,这支日军部队并非单纯路过,而是计划以夜袭方式从两个山口同时包抄雪峰山下的国军阵地,以期形成“铁钳合围”之势。 入夜后,日军营地安静下来。刘冬生趁厨兵不备,悄悄离开营地,穿过黑暗森林,绕过岗哨密布的小道。他几次被探照灯扫中,但每次都能凭着熟悉地形迅速卧倒或藏身灌木之中。山中夜冷,饥饿与疲惫交织,脚上满是血泡,他却咬紧牙关继续前行。 几个时辰后,他终于返回嗅枪队的隐秘驻地。将一整天冒死侦查得来的情报详细说出,众人闻之皆惊。千人部队来袭,这支七八十人的地方小队根本无法应对。队长兰春达当即决定请求国军协同作战。 为了确保情报传递的安全,兰春达将一份亲笔绘制的敌军部署图缝进刘冬生的衣衫,并叮嘱他:“一旦有人阻拦你,就说你有军机要事,绝不能耽搁。”刘冬生又一次踏上征途,徒步穿越山林,只为将那份珍贵的情报交至国军之手。 他一路易容成逃难孩子,穿过村落与哨岗。当他抵达国军前线驻地时,因年纪尚小被士兵当作乡民挡在门外。他急中生智,扯开嗓子大喊:“我要见团长!我知道敌人在哪儿!”正在此时,33团团长恰巧巡营归来,注意到这个执着的少年,遂将其唤入。 团长展开纸条,见那是敌军兵力分布图,图上甚至标明了敌军的营地、水源与行军路线,一丝不苟,震惊不已。听完刘冬生的讲述,他当即下令全军紧急调动,于雪峰山两侧设伏,重兵埋藏于山间小道与山口必经之处,静候敌人入瓮。 数日之后,敌军果然如期而至,陷入重围。山道之中枪声大作,手榴弹与火炮轰鸣不止。战斗持续了整整七日,国军死守各处阵地,利用地形优势将敌军层层击溃。最终,这支企图突袭的日军部队被全歼,战死者逾千人。 雪峰山一役成为“湘西会战”的转折点。敌军自此一蹶不振,失去湖南西部制高点,为后续全面溃退埋下伏笔。国军三十三团被嘉奖为“雪峰铁军”,嗅枪队也因功勋卓著被正式编入地方协防序列。 刘冬生的名字在军中迅速传开。那位带着血迹与汗水、不畏枪林弹雨、孤身闯敌营的少年,被官兵们称为“最小的英雄”。团长亲自为他戴上荣誉勋章,并推荐他赴省会接受进一步军事培训。 可刘冬生却谢绝了。他说:“我还要回去,嗅枪队还在,乡亲们还在山里等我。”他回到了山中小村,继续在嗅枪队作战,一直到抗战胜利的钟声敲响。 几年后,刘冬生淡出了人们的视线。有人说他回乡务农,有人说他在解放战争中继续奔波。无论如何,他在雪峰山的那一役,已永载史册。 这个瘦小的少年,在山风猎猎中孤身闯敌营,在硝烟滚滚中守护家园,用青春和热血谱写了属于那个时代的英雄诗篇。战争的残酷中,总有人挺身而出;民族危亡时,总有人用生命托起希望。 他就是那希望的火种,一个用胆识和智慧“摆了一道”敌军的16岁少年。