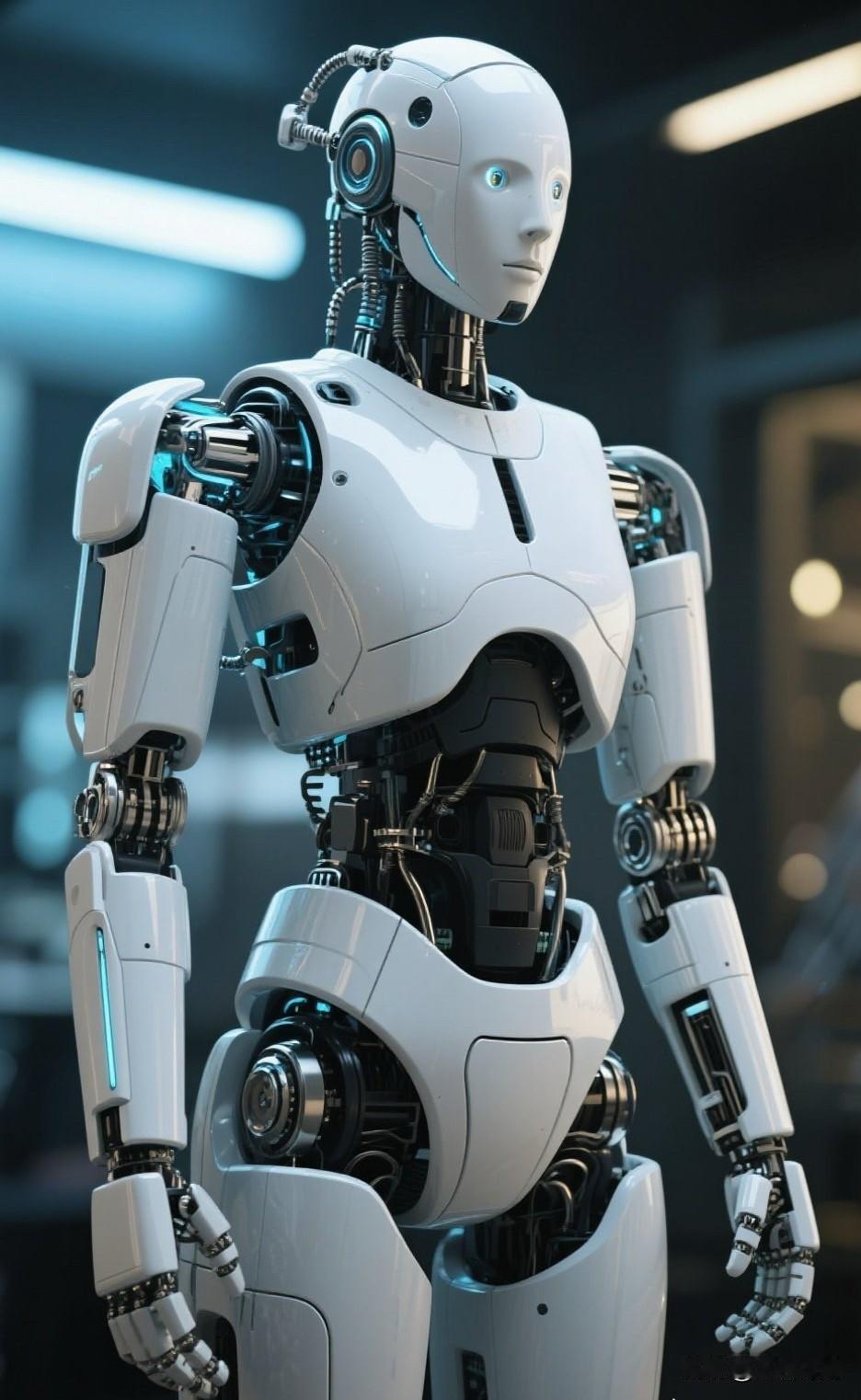

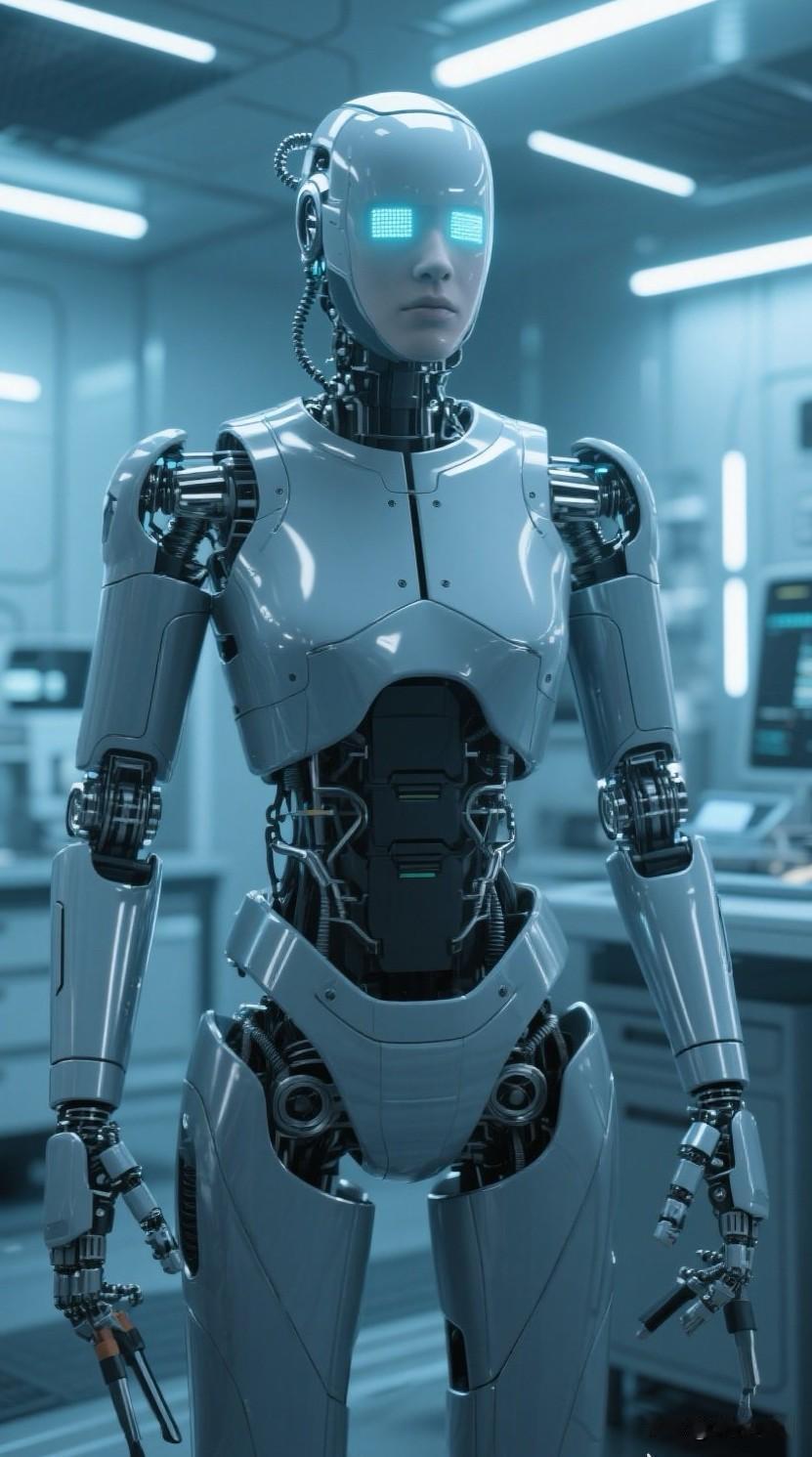

参与工厂生产的人形机器人是一种创新和具有挑战性的趋势,其潜在影响可以从技术、经济、社会等方面进行分析: 1. 技术优势和挑战 -优势: -灵活性和适应性:理论上,人形机器人不需要大规模改造生产线,就可以直接使用为人类设计的工具、工作站和工艺。这可能更有利于需要频繁切换任务或小批量定制生产的场景(如3C电子和汽车零部件组装)。 复杂的环境交互能力:结合人工智能和传感器技术,人形机器人可能比传统机械臂更灵活,适用于物流处理、设备维护等场景。 人机合作的潜力:双脚行走和拟人化设计使其更容易融入以人为本的工厂环境,未来可能与工人无缝合作,如协助搬运重物或执行高风险任务。 技术成熟度:运动控制(如双足行走稳定性)、精细操作(如螺钉、焊接精度)仍需突破,目前的成本效益可能低于专用机械臂。 能源与续航:人体机器人能耗高,需要解决电池技术或动态供电问题,否则可能会限制其连续运行能力。 AI可靠性:依靠人工智能算法进行复杂的决策,需要保证在嘈杂多变的环境中感知和决策的准确性,避免误操作造成的生产事故。 2. 经济成本和效益的经济水平 短期痛点: 研发制造成本高:人形机器人涉及精密机械、人工智能算法、传感器集成等技术,初始投资远远超过单功能机械臂。 投资回报周期长:企业需要评估替代劳动力的长期收入是否能够覆盖早期成本,特别是在劳动力成本较低的地区。 长期价值: 应对劳动力结构短缺:在人口老龄化加剧的国家(如日本、德国),人形机器人可以填补制造业的人力缺口,保持产能稳定。 柔性生产升级:适应行业4.0趋势,支持按需生产,快速换线,增强企业对市场波动的响应能力。 3. 社会影响和伦理考虑 就业结构转型: 替换低技能职位:可能会取代重复的体力劳动(如搬运、装配),迫使工人转变为机器人运维、工艺设计等高附加值岗位。 新职业机会:催生机器人培训师、人机合作安全专家等新兴职业,但需要配套职业教育体系的支持。 重建人机关系: 工人接受度:通过设计友好的交互界面(如语音控制和AR指南),降低阻力,明确机器人的“工具”属性,避免过度拟人化引起的伦理纠纷。 制定安全标准:为防止工伤风险,迫切需要建立人形机器人安全规范(如碰撞检测响应速度、紧急停机机制)。 4. 渐进式渗透应用场景 初期试点领域: 替代高危环境:在高温铸造车间、化学品处理等场景中,优先保护工人的安全。 补充非标准化程序:辅助人工,在传统自动化难以覆盖的环节(如复杂质量检验、柔性装配)。 长期扩展路径: 与数字孪生、5G融合:通过实时数据同步和远程控制,实现跨工厂机器人集群合作。 C端服务反馈B端技术:大规模生产家用机器人(如特斯拉Optimus)可以降低核心部件的成本,加快工业场景的实用 5. 协调政策和产业链 政策引导: 研发补贴和税收优惠:鼓励企业与高校共同征服关键技术(如仿生关节电机、轻质材料)。 支持劳动力转型:为工人技能再培训设立专项资金,缓解技术失业影响。 生态构建: 开放平台建设:龙头企业(如波士顿动力、优必选)提供通用机器人操作系统,吸引开发者丰富应用生态。 模块化设计推广:可更换夹具和软件定义功能降低了适应不同场景的成本。 总结与展望 人形机器人在工厂的普及将是一个渐进的过程,更有可能在短时间内作为“关键环节补充剂”而不是完全取代传统的自动化设备。其核心价值在于填补现有自动化系统的“灵活缺口”,促进制造业向更智能、更人性化的方向发展。 未来5-10年,随着人工智能泛化能力的提高和硬件成本的降低,人形机器人可能率先在特定细分领域形成大规模应用(如精密电子组装和定制汽车生产线),但全面普及仍需要跨学科技术突破和社会系统的协调和适应。