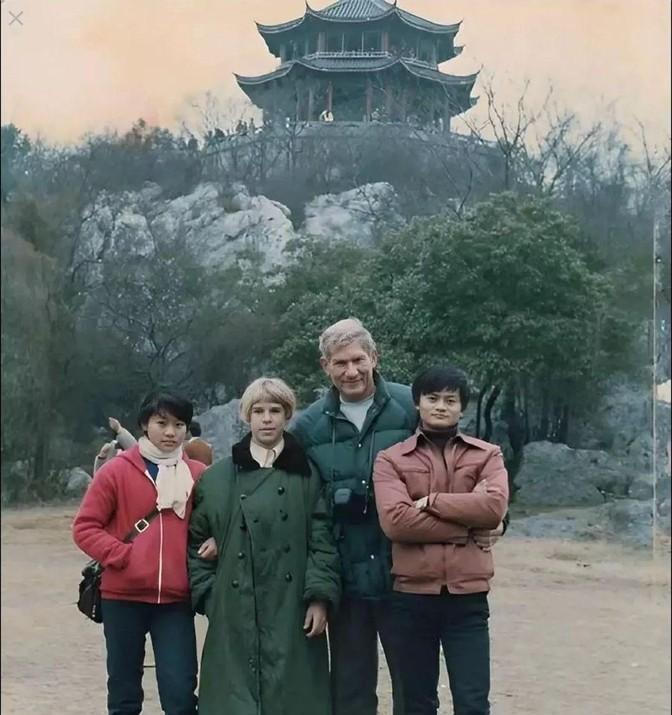

1985年,21岁的马云带着18岁的妹妹马雪,在西湖边上闲逛。偶遇两位英国游客,因英语交谈而结缘成了好朋友。那个时候,马云还是个大二学生,正是风华正茂的年代。马云的妹妹上大一,天生丽质,漂亮美丽。 1985年的杭州,改革开放刚起步,外国游客在西湖边还是个稀罕事。马云当时21岁,在杭州师范学院读英语专业,大二。他从小就对英语感兴趣,12岁开始自学,到了大学,已经能说一口流利的英语。他有个习惯,每天骑车40分钟到杭州饭店,找外国游客练口语,免费当导游。这份坚持让他在同龄人中脱颖而出。他的妹妹马雪,18岁,刚上大一,长得漂亮,气质也好,经常跟哥哥一起出门。那天,兄妹俩在西湖边走着,顺便用英语聊聊天,练练口语。 就在那天,他们碰上了两位英国游客。这对夫妇来自伦敦,一个叫罗伯特,一个叫伊丽莎白,正在中国旅行。马云看到机会来了,主动上前用英语打招呼。游客们没想到一个中国大学生英语这么好,很快就聊开了。马云聊了西湖的历史和传说,马雪还提了些杭州美食,游客们听得特别感兴趣。这次交流持续了好几个小时,最后他们互相留了联系方式,成了笔友。 这次偶遇对马云影响特别大。他从小生活在杭州,接触外面的机会不多。那天跟英国游客聊完,他第一次感觉到英语不只是课本上的东西,而是能连通世界的工具。罗伯特夫妇讲了英国的生活、大学,还有他们的旅行见闻,马云听得特别入迷。回去后,他开始更认真地学英语,还跟这对夫妇保持书信联系。通过信件,他了解了更多国外的事,视野慢慢变宽了。 那时候的马云,还只是个普通学生,没什么特别的背景。他家里条件一般,父母都是普通职工,他自己长得也不出众,甚至高考考了三次才上大学。但他有股不服输的劲儿,尤其是对英语的热情。跟英国游客聊过之后,他更坚定了要把英语学好的想法。他觉得,英语不仅能帮他跟外国人交流,还能让他看到更大的世界。 几年后,马云大学毕业,留校当了英语老师。他教得特别好,学生都喜欢他。后来,他开始做外贸翻译,接触更多外国人。1995年,他因为英语好,被派到美国出差。虽然那次出差没谈成生意,但他第一次接触到了互联网。他马上意识到,这东西可能会改变未来。回国后,他拉了几个朋友,凑了点钱,搞了个叫“中国黄页”的网站,算是创业的第一步。 再后来,1999年,马云在杭州一间小公寓里,带着一群人创立了阿里巴巴。那时候没人看好他们,但马云靠着他的想法和英语能力,慢慢把公司做大了。他跟外国客户谈合作,讲得头头是道,阿里巴巴也一步步走向国际。回头看,1985年那次西湖边的偶遇,真的是个关键节点。如果没有那次聊天,他可能不会对英语那么执着,也不会有后来的机会。 马云自己也说过,英语改变了他的命运。那次跟英国游客的交流,让他看到语言的力量,也让他对世界有了更多好奇。后来他回忆起来,总说那是他人生中最珍贵的经历之一。不是因为有多轰动,而是因为那份简单的交流,点燃了他的梦想。 其实,马云的故事挺接地气的。他不是天才,也没啥背景,就是个普通人。但他抓住了机会,用自己的努力把生活变成了另一番模样。1985年的那次偶遇,不是什么传奇,就是一次平常的聊天,可它却让马云多了一份坚持,多了一份可能。 想想看,那个年代的中国,很多人连外国人都没见过。马云一个大学生,能跟英国游客聊上几个小时,还交上朋友,挺不容易的。这也说明,机会有时候就在身边,就看你能不能抓住。那次偶遇之后,马云没变骄傲,也没觉得自己多了不起,他只是更努力了。这种态度,可能才是他后来成功的原因。 现在的马云,已经是商界大佬了。阿里巴巴成了全球知名的公司,他自己也成了很多人眼里的榜样。但1985年的他,就是个普通年轻人,带着妹妹在西湖边晃悠,偶然碰上两个外国人。谁能想到,这么一个小事,会连着他未来的路呢?