1932年冬天,美国农机巨头福特公司突然收到一笔大订单,要为苏联制造3000台拖拉机。

这些设备不是为了出口创汇,而是直接被送往斯大林格勒,用来建新工厂。

彼时,美国经济大萧条刚进入第四年,国内工厂倒闭潮一波接一波,工人纷纷失业。

而这笔订单像是砸进冰河的一块石头,让底特律的工人车间重新亮起灯光。

这不是一个普通的商业交易,它背后藏着制度较量、战争预演,还有一个世界秩序的巨大转弯。

1929年股市崩盘后,美国的失业率迅速飙升,到1933年已经超过25%。

街头的人群排队领粥,华尔街一夜之间变得沉默。

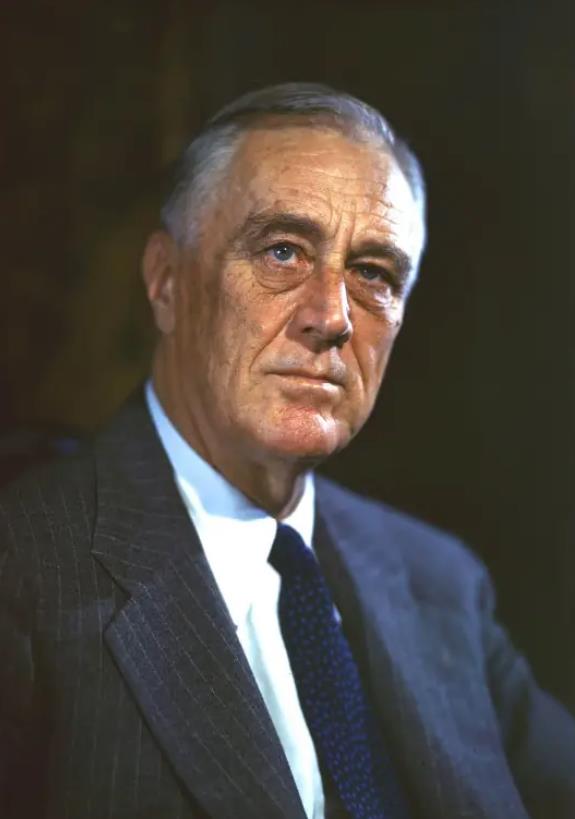

罗斯福上台时,面对的是一张几乎被撕碎的经济蓝图,他想通过新政改革,但国内保守势力强大。

恰好这时,苏联宣布计划经济全面铺开,大量采购西方技术与设备。

1932年,斯大林格勒拖拉机厂建成,设备70%采购自美国通用电气、西屋电气、福特公司,订单传回底特律,成千上万的工人得以重新上岗。

而同一时间,另一场力量正在暗中集结,德国开始军事复苏,1933年希特勒上台,不久宣布退出《凡尔赛条约》约束,转向全面扩军。

1935年,德国造出战列舰"俾斯麦号",其柴油引擎使用的正是美国霍尔特公司早期专利。

美国明知这一切,却因《中立法案》无法阻止技术流出。

美国的军工企业在秘密接单,柯尔特公司为德国生产7.92毫米步枪的零件,甚至通过中间商进入欧洲战场。

而在粮食交易上,1933年苏联一口气从美国采购了200万吨小麦,占据当年出口总量的近一半。

这不是正常贸易,是苏联为了解决本国农业集体化带来的饥荒。

而美国农业部却因为这笔大单,倒逼推出《农业调整法》,通过减产补贴稳定价格。

表面看是市场供需,实则是苏联用饥荒和计划刺激了美国的农业政策改革。

战争爆发后,所有的潜流开始汇聚成江,1942年,斯大林格勒陷入死战,苏军调动150个师对抗德军主力,美国趁机在北非登陆。

突尼斯战役,美国仅用25个师歼灭德军25万,苏联死守东线,为美国赢得战略缓冲。

美国援苏物资从阿拉斯加到伊朗源源不断地运去。

四年间,美方共提供了1.4万辆吉普、4.5万架飞机,总值超过千亿美元,战斗打在斯大林格勒,引擎却响在底特律的生产线上。

而太平洋战场也在变,珍珠港之后,美国每个月都能造出一艘护航舰。

福特公司把原本造轿车的流水线改装,几千名女工换上蓝色工作服,日夜赶工。

1943年,美国女性劳动力比例突破36%,这个数字直接撑起了军工产能。

海军新造的71艘航空母舰、104艘战列舰几乎是工业狂潮的象征。

战争结束后,美国没有收手,反而加紧布局,1948年,马歇尔计划启动,西欧国家纷纷接受美国援助。

看似帮助重建,实际上60%的资金被要求用来采购美国产品,通用汽车一个月内出口了数千辆卡车去法国。

美国通过《专利共享计划》,对西欧开放了2000项技术,其中包括战时研制的雷达、喷气机零件,唯独核武器相关内容全数保留。

而另一张牌是美元,战后全球黄金70%集中在美国。

美国设立国际货币基金组织,用35美元对1盎司黄金的兑换率绑定美元,其他国家只能跟着美元起舞。

1945年,美国GDP占全球一半,还向英法贷款220亿美元,这些债务从此变成绳索,把盟友牢牢绑在美国主导的秩序上。

值得一提的是,新政时期美国政府参考了不少苏联经验。

1935年通过的《全国劳工关系法》其实借鉴了苏联工人集体谈判机制,1936年的《社会保险法》也参考了苏联养老金制度。

另一方面,美国军工总动员模式则吸收了德国的经验。

1940年,美国设立战时生产委员会,把3000家民用工厂改为军工生产线。

战争是催化剂。雷达、青霉素、核武器都在战时取得突破,战争结束,这些技术立刻进入民用。

硅谷的诞生,正是因为计算机技术从军用转向商业,美国借着战后的《联合国宪章》拿下主导权,又推行关贸总协定,掌控全球贸易议价。

说到底,罗斯福新政和美国的崛起,并不只是美国人自己努力的结果。

斯大林的计划经济逼出了美国的政策改革,希特勒的战争动员反过来促进美国工业升温。

他们是对手,也是催化剂,在权力的棋盘上,没有孤立的胜利,只有互动的走位。