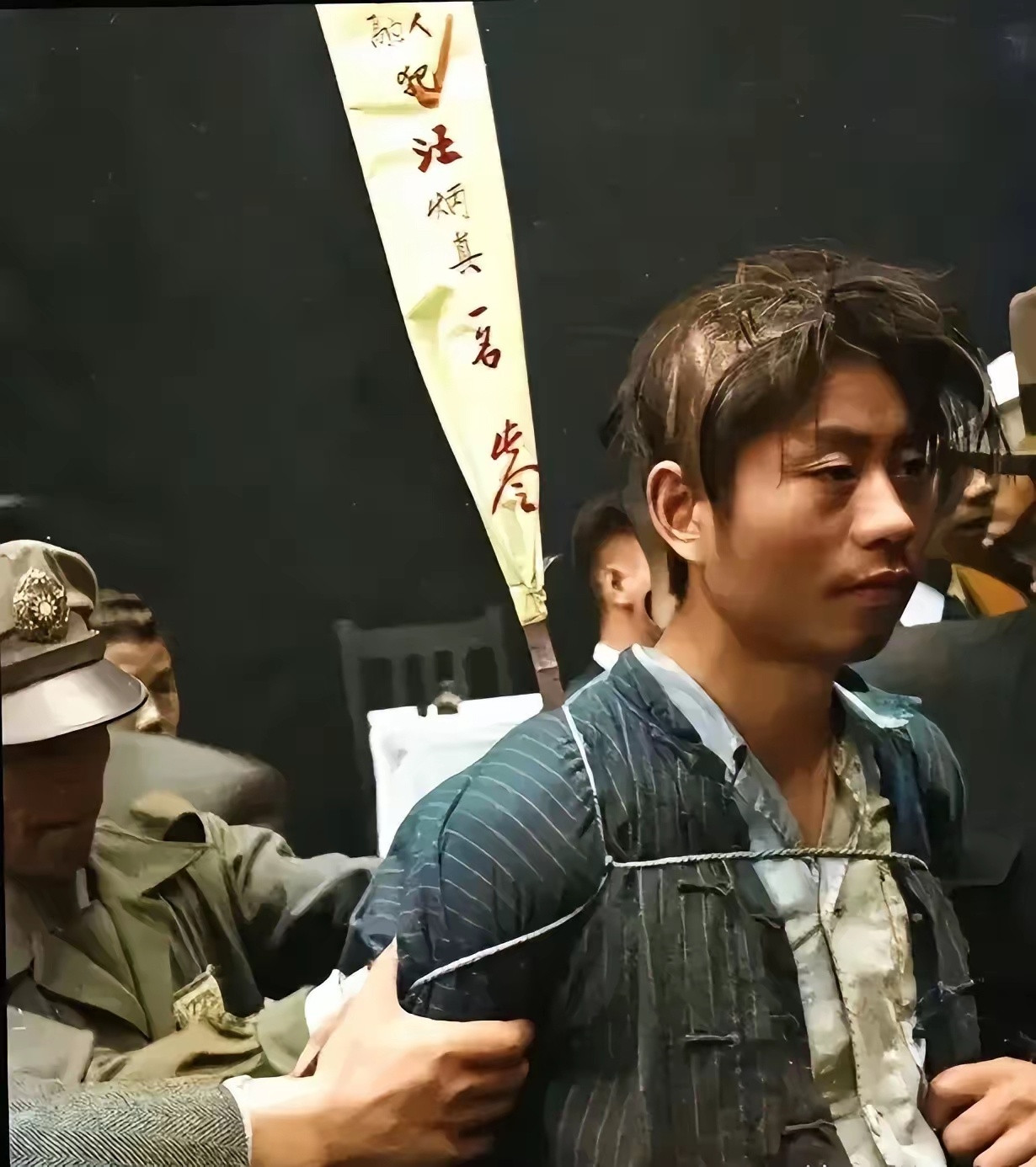

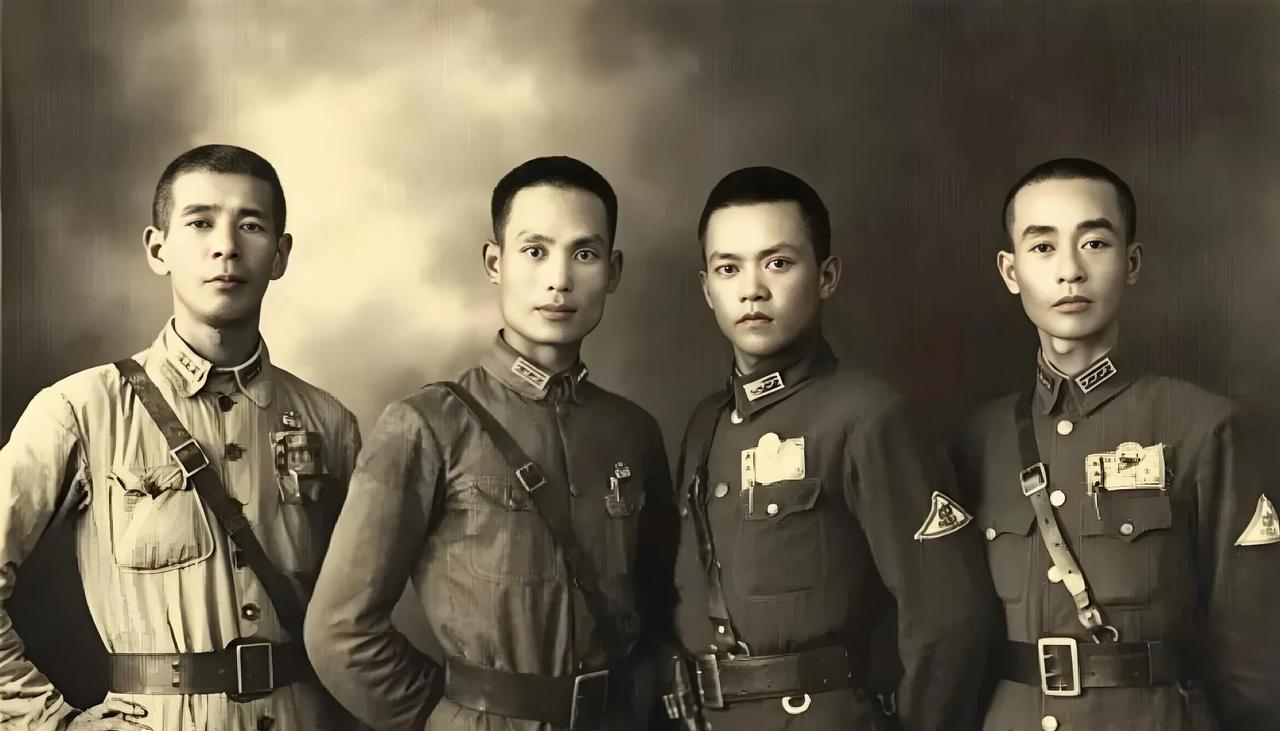

2011年6月1日,毛新宇夫妇来到了上海市华东医院,见到了当年秘密寻找毛岸英和毛岸青的中央特科战士李云。 2011年6月1日,上海华东医院的一间病房里,一场跨越七十余年的特殊会面正在进行。96岁高龄的李云老人坐在病床上,面前站着一位身着军装的中年男子和他的妻子——毛泽东主席的孙子毛新宇夫妇。 "这位老人家,是当年冒着生命危险,在上海街头找回我父亲和叔叔的恩人啊!"毛新宇握着老人的手,眼中泛起泪光。七十多年前,正是因为这位老人的执着寻找,流落街头的毛岸英和毛岸青兄弟才得以重返革命大家庭,最终前往苏联学习成长。 李云老人的脸上刻满了岁月的痕迹,但那双眼睛依然明亮有神。听到毛新宇的话,她微微摇头,声音虽然颤抖却十分坚定:"你不要感谢我,这是组织上交给我的任务,我也只是做了我该做的事情而已。" 老人陷入了回忆。1935年的上海,风雨飘摇。那时的她只有20岁,曾用名祝修贞,是中央特科的一名年轻战士。一天,她的丈夫徐强突然神色凝重地找到她,交给她一项特殊任务——寻找两个男孩。 "你想办法找两个男孩子,他们是烈士的后代,兄弟俩形影不离,大的十三四岁,小的十一二岁左右。"徐强只告诉她这么多信息,"要在老西门一带寻找。" "当时我就意识到,这两个孩子肯定有特殊的背景。"李云回忆道,"老西门一带布置了不止我一个人在找,说明这个任务很重要。" 为了寻找这两个孩子,李云每天早出晚归,在老西门附近的八仙桥小菜场、铁马路等地方细心观察每一个符合条件的流浪儿童。她常常要在一个地方站上半天,远远地观察那些拾垃圾、穿着破烂的小孩,生怕引起特务的注意。 "那时候我还不知道,我要找的是毛主席的儿子。"李云说到这里时,声音哽咽了。 毛新宇静静地听着,时不时点头。回忆起那段艰难的岁月,李云眼中的泪水再也忍不住流了下来。她说,当时上海敌人的特务网很严密,一个不小心就会暴露自己,给组织带来危险。寻找的过程充满了艰辛,足足持续了半年多时间。 那是在1930年深秋,湖南长沙狱中传来一声枪响,年轻的杨开慧倒在了血泊中,留下了三个年幼的孩子——毛岸英、毛岸青和毛岸龙。 1931年春,三兄弟被一位四十多岁的妇女护送来到上海,进入了位于南昌路48号的大同幼稚园。这所幼稚园表面上是由牧师董健吾创办的,实际上是中共历史上创办的第一所幼儿园,由革命互济会和赤色互济会出资所办,专门收留烈士遗孤和党的领导人子女。 "我们在幼稚园一切都好,你们不用担心,就是岸龙睡觉不老实,总踢被子,还常常尿床……"毛岸英在给父亲的信中这样写道。看到这封信时,毛泽东欣慰地说:"岸英真是个好伢子啊!" 然而好景不长,1931年4月,年仅四岁的毛岸龙因患痢疾不幸去世。同年,顾顺章叛变,大同幼稚园面临着巨大的危险。半年后,一名保育员突然失踪,为了安全起见,幼稚园被迫停办,园内孩子被分散安置。 董健吾考虑到毛岸英、毛岸青兄弟在上海无亲无故,就将他们接到自己家中,由前妻黄慧光照顾,兄弟俩从进入大同幼稚园起就改名为"杨永福"和"杨永寿"。最初,上海党组织每月还会提供10个大洋的补贴,但随着白区斗争的加剧,党组织遭受重创,经费断了。 董家生活陷入困境,为了维持生计,不得不典当家中值钱的物件。黄慧光也不得不放下身段,干起粗活重活换取微薄收入。1935年,毛岸青先是被荨麻疹折磨,随后毛岸英也染上风寒。一次,董健吾外出,黄慧光不知何故用火钳打伤了毛岸青的耳朵,兄弟俩愤然出走,开始了流浪生活。 流浪街头的兄弟俩先是在一家烧饼铺当学徒,每天天未亮就被揪着耳朵起床,穿梭于市集之间采购食材,毛岸青还要照顾店家的儿子。即使他们小心翼翼不惹事,也常遭到无情的拳打脚踢。后来因与店家少爷发生冲突,兄弟俩被赶出烧饼铺,只能在一座破庙中栖身。 毛岸英找了一份卖报的活计,但街头卖报也有严格的规矩和地域划分。不懂规矩的他们常被地痞流氓欺负。有时,他们会在大桥上帮助路过的面包车推车,换取几个铜板。即便生活如此艰难,兄弟俩还是节衣缩食,积攒下十几个铜板购买了一本《学生字典》。 一天,毛岸青在报纸上看到毛泽覃被击毙的消息,愤怒地在电线杆上写下"打倒帝国主义!"的标语,却遭到几名法国巡捕的毒打,直到昏死过去。幸好一些黄包车工人将兄弟俩拉回破庙安置。 就在这危难之际,李云找到了他们。1936年4月,中共中央派冯雪峰到上海,担任中共上海办事处副主任,他要求加紧寻找这两个孩子。一天,李云在城隍庙附近看到两个衣衫褴褛的孩子,请他们吃了一碗粥,但孩子们警觉地不发一言。