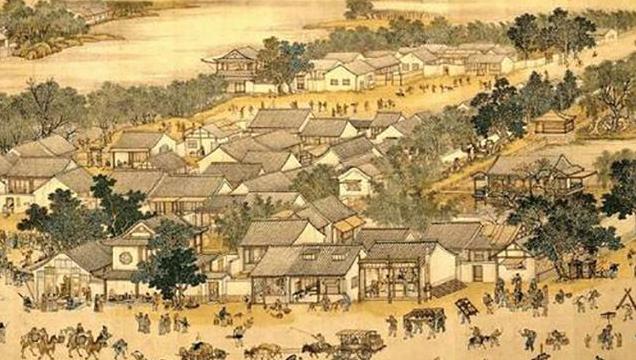

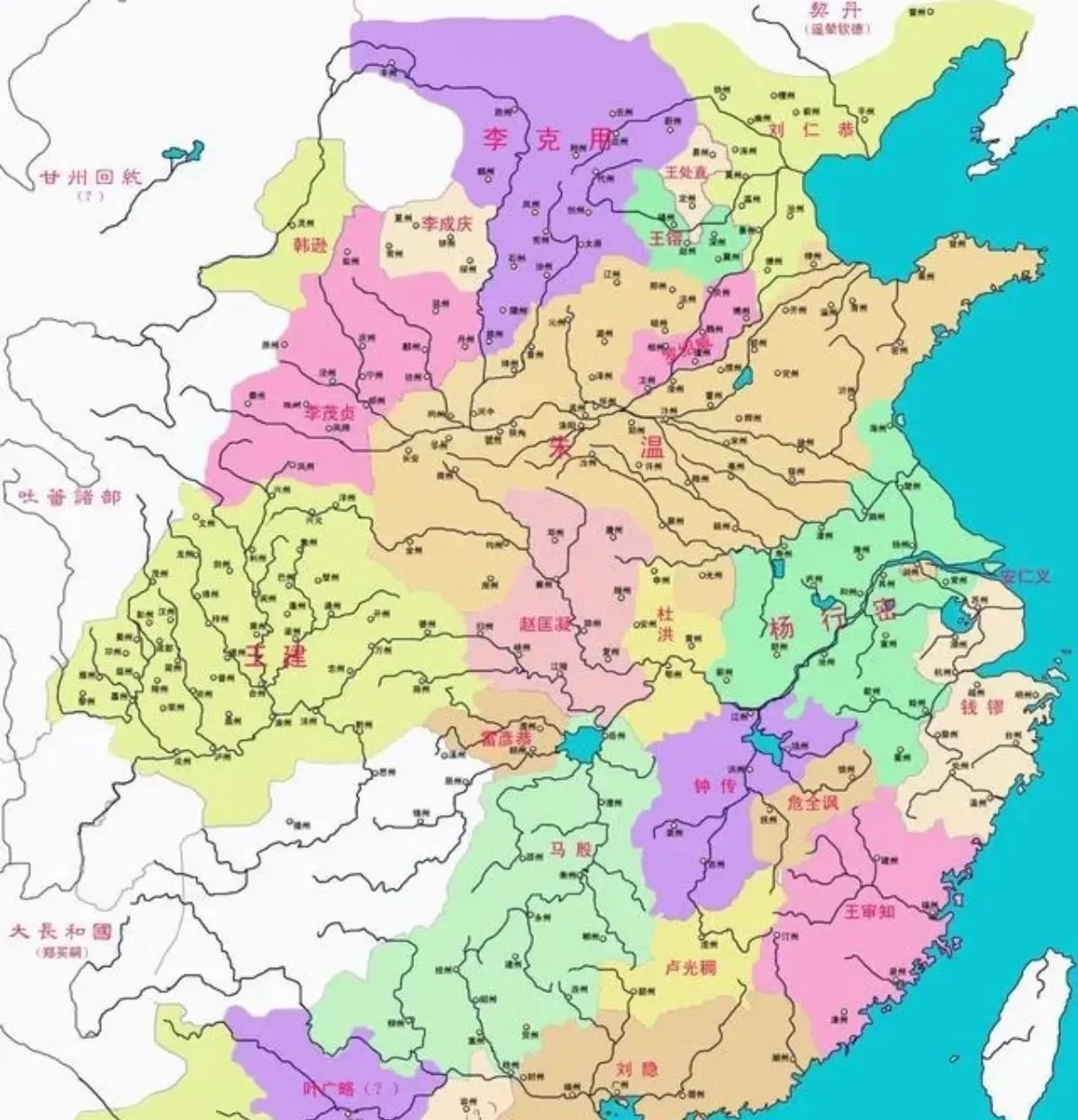

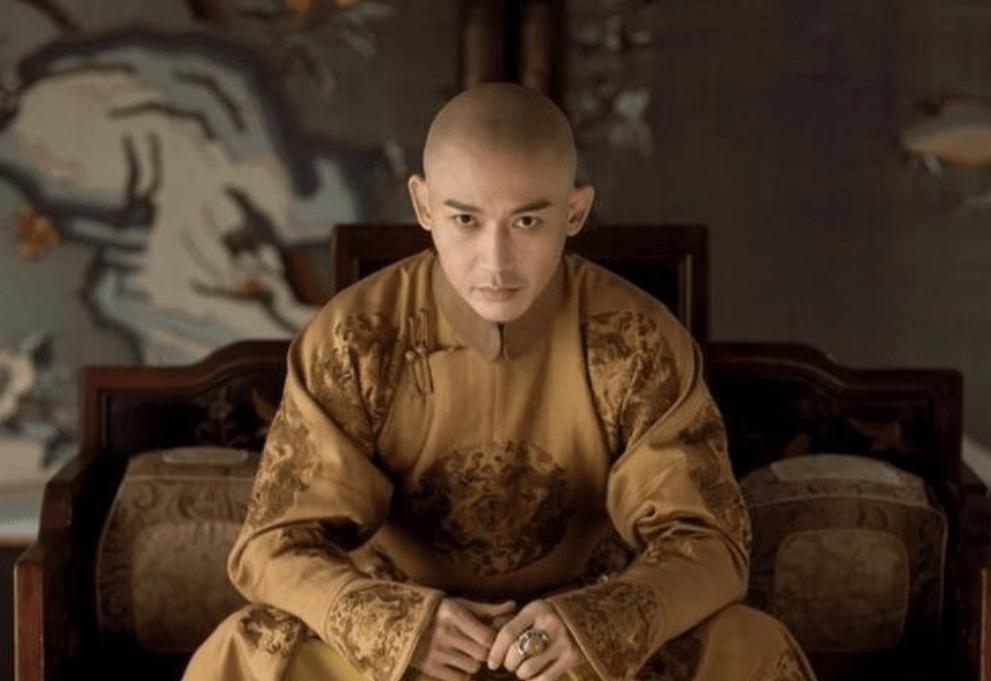

都说无川不成军,那为何宋朝在四川还实施特殊化统治? 故事要从几个月前说起。当年二月,宋朝刚刚平定后蜀,便下诏令"伪属文武官并遣赴阙",将后蜀国主孟昶及其文武百官全部押送到汴梁(今河南开封)。为安抚后蜀君臣,宋朝还给予他们高官厚爵,孟昶被封为开府仪同三司、检校太师、兼中书令、秦国公,其手下李昊也被任命为工部尚书。 然而,对于后蜀的军队,宋朝却采取了更为严厉的措施。与处理其他小朝廷时不同,宋朝没有让这些士兵自愿退役回乡,而是简单粗暴地下令"发蜀兵赴阙,并优给装钱",要求所有蜀兵前往京师服役。 这一命令引发了蜀兵的强烈不满。根据记载,当时后蜀投降时,军队仍有7万人之多。这些习惯了蜀地生活的军人们,面对被迫离开家乡的命令,终于在全师雄的带领下爆发了大规模叛乱,企图将宋兵赶出四川。 就在叛乱发生的同时,成都城内还软禁着2万多名没来得及押送北上的后蜀军人。王全斌担心这些人会响应叛乱,便果断下令将他们全部杀害。这场大屠杀,成为宋朝统治四川初期最为黑暗的一页。 随后,宋军迅速镇压了全师雄的叛乱。为了彻底控制住剩余的蜀兵,宋朝不仅将他们收编到禁军中,还特别下令"诏伪蜀将士妻子并发赴阙,官给舟乘",将军人家属一同迁往汴京,以此防止他们逃回四川。 为何宋朝对四川如此忌惮?这要从四川的特殊地理条件说起。四川是一个四周被高山环绕的内陆盆地,北有秦岭,西有横断山脉,南有大凉山。它对外的主要通道只有东面的长江水路,以夔州为关口;北面的陆路则必须经过剑阁。这种"一夫当关,万夫莫开"的地形,让四川天然成为割据政权的温床。 更为关键的是,四川拥有极为雄厚的经济底蕴。早在秦汉时期,这里就已经是开发较早的富庶之地。汉高祖刘邦、三国时期的刘备,都曾利用四川的物力人力与中原抗衡。而到宋朝时期,四川的财政地位更是举足轻重,据《净德集》记载:"夫蜀之四隅,绵亘数千里,土腴物衍,赀货以蕃,财利贡赋,率四海三之一。"意味着四川一地的财政收入,竟占全国的三分之一! 宋太祖赵匡胤建立宋朝后,文官政治逐渐兴起,但对于四川这块特殊土地,宋朝却采取了一系列不同于其他地区的统治措施。这些政策背后,是宋朝对四川可能再次割据的深深忧虑。 公元1033年,北宋仁宗朝发布了一道影响深远的诏令:"东西两川人自今毋得任本路知州、同(通)判。"这是宋朝明文规定禁止四川本地人担任四川地方长官的开始。二十年后的1053年,又一道诏令出台:"臣僚毋得以子孙恩请弟侄任西川职田处官。"禁止大臣子弟赴四川为官。到了1070年,禁令进一步扩大:"宗室出官从政于外方,惟不许入蜀。"连皇室宗亲也不得前往四川任职。 为什么宋朝对四川官员的任命如此严格?时任宰相的文彦博道出了其中缘由:"(四川)所有知州、知府……须是历任内无私罪,升朝后有举主,年甲未高者,方得差任。"宋朝希望派往四川的官员必须清廉能干,没有过失,并且年富力强,能够有效治理这片土地。 然而,四川远离京师,大多数官员并不愿意前往。正如《宋史》所记:"中州之人,多不愿仕其地。"这种情况下,虽然政策美好,实际执行却差强人意。宋人张俞就曾批评道:"蜀自伪昶纳土而后……郡县之政姑息苟简……赋税不均,刑法不明,吏暴于上,民怨于下。"四川的吏治并不如宋朝所愿那般清明。 这种地理上的远隔是宋朝之前的王朝所没有面临的问题。唐朝时期,长安(今西安)距离四川并不算远,甚至安史之乱时,唐玄宗都能迅速逃往四川避难。但当宋朝迁都汴梁(今开封)后,四川变成了名副其实的边远之地。北宋文人苏洵在《重远》中就特别强调:"国家分十七路,河朔、陕右、南广、川陕实为要区。"他认为,正是这些远离中央的地区更需要朝廷的重视。 尽管面临着地理和人才的双重困境,宋朝仍尝试通过各种优惠政策赢取四川民心。在统一四川之初,宋朝就下诏:"川陕诸州伪蜀政令有烦苛刻削害及民者,累诏禁止蠲除之。"免除了许多后蜀时期的苛捐杂税。更为特殊的是,宋朝还废除了四川地区的茶榷之法,允许当地百姓自由买卖茶叶,不必经过政府征税,这在北宋境内其他地方是不可想象的特权。