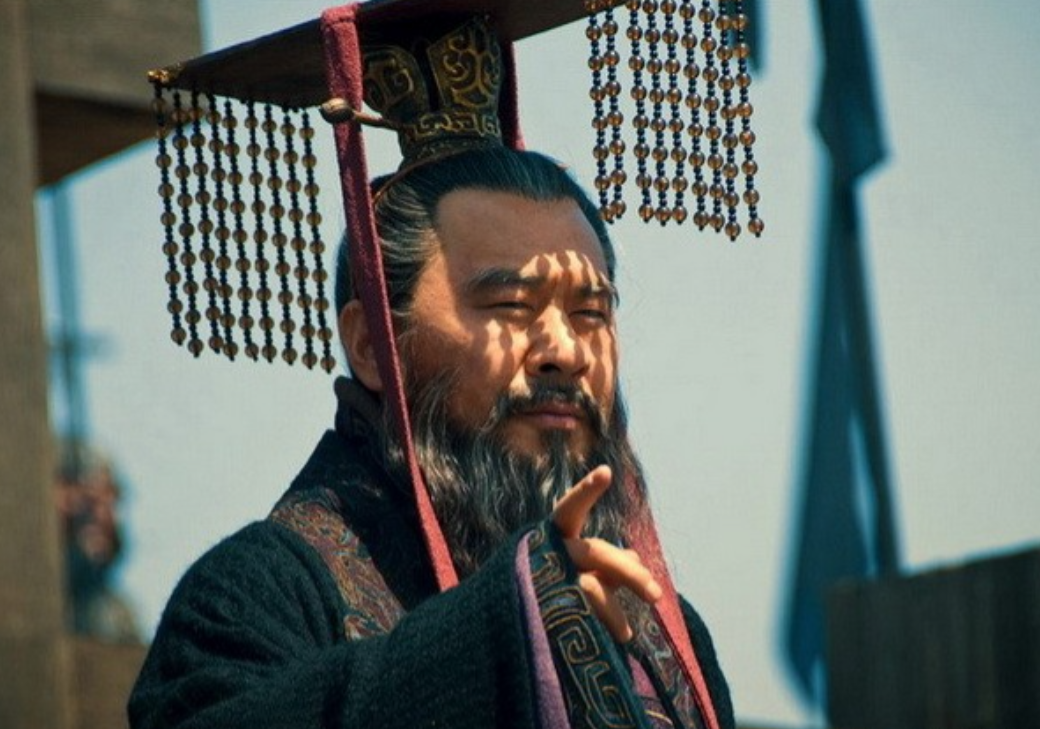

公元208年,13岁的曹冲去世,周不疑前来悼念后离开。曹操立即命人去抓周不疑,并说:“把那个小孩杀了!”曹丕听后大为震惊,连忙请求道:“父亲,周不疑是个难得的人才,他一定能为我所用,您为什么要杀他?” 曹操,字孟德,是东汉末年最为显赫的政治军事人物之一。作为魏国的奠基人,曹操凭借非凡的智慧和权谋手段,最终在三国鼎立的局面中占据了举足轻重的地位。 曹操的所作所为也常被批评为残酷、权谋至上,他的手段常令人侧目,甚至亲手铲除自己的亲人和朋友,以确保自己的统治地位。 曹操一生拥有二十五个儿子,其中最为宠爱的便是曹冲。他才思敏捷,性格温和且有深厚的学识,年纪尚小便展现出超常的才智,这让曹操格外器重他。 历史上有不少记载称,曹冲五六岁时便能用成熟的语言表达思想,甚至在朝堂之上得到了大臣们的称赞。曹操对曹冲的喜爱甚至让他计划让曹冲继位,成为魏国的未来继承人。 命运总是捉弄人。曹冲在十三岁那年因病去世,这一打击深深地影响了曹操,甚至让他陷入了深深的痛苦和疑虑当中。 曹冲的离世不仅仅是曹操的个人悲痛,也意味着曹魏未来的继承问题再次变得扑朔迷离。曹操的心情复杂多变,他的疑虑加剧,甚至开始怀疑自己其他儿子的忠诚与野心。 在曹冲去世的同时,曹冲的朋友周不疑也深受曹操的关注。周不疑虽然年纪尚轻,但才华横溢,尤其在文学上展现出非凡的才智。 曹操曾多次对外人提到,周不疑和曹冲是难得的同道之人,两人的友谊在当时看来极为深厚。因此,当周不疑前来吊唁曹冲时,曹操并未立刻产生反感之情,反而在一瞬间感到了一丝安慰。 曹操的怀疑心和对未来的忧虑却让他做出了一个极为残酷的决定。 曹冲去世后,周不疑的悼念行为引起了曹操的注意。周不疑的诗文表达了他对曹冲的深情与悼念,这不仅显示了他过人的文学才能,也让曹操重新审视这个曾经的少年才俊。 曹操认为,周不疑并非一个单纯的朋友,而是一个可能对自己造成威胁的存在。周不疑聪明机智,深知如何在曹冲死后塑造自己的政治形象,而这样的能力无疑对曹操来说是一种潜在的威胁。 曹操决定采取果断措施,他找到了自己的长子曹丕,告知了他自己的决定。曹操明确表示,周不疑若不除去,日后必定会成为魏国权力斗争中的不安定因素。 曹丕起初不理解父亲的想法,他认为周不疑不过是曹冲的朋友,对魏国并不构成威胁。更重要的是,周不疑的才华无疑会对自己未来的治国安邦大有帮助。 面对曹操的强烈要求,曹丕陷入了深深的困惑与无奈之中。他知道父亲的威权无可撼动,但他仍然怀有希望,想通过一番劝说让父亲改变心意。最终,曹丕未能改变父亲的决心。 曹操坚信自己是出于魏国的长远考虑,周不疑的存在会扰乱已然平稳的政治局势。他认为,只有除去这个潜在的威胁,自己的统治才可以更加稳固。 在这样的压力下,曹丕终于同意了父亲的命令。他设下了一场鸿门宴,假借某种事由将周不疑召来。当周不疑走进曹丕设下的圈套时,他并未察觉任何异常。 命运的残酷往往就在这看似平静的瞬间爆发。周不疑并未有任何反应,便被曹丕的亲信拖出去,迅速斩杀。这一场命运的剧变,彻底改变了周不疑的未来,也让曹丕在心中深深埋下了愧疚与后悔的种子。 曹丕完成了父亲的指令,除去了周不疑,但这并未带来他期望中的平静与安稳。周不疑的死让曹丕感到一种莫名的压抑感,尤其是在他坐上皇帝宝座后,常常梦见周不疑的身影。 周不疑仿佛未曾真正离去,在曹丕的梦境中,他仍在挥毫泼墨,写下那些气吞万里如江河般汹涌的诗篇。每当这些梦境袭来,曹丕便从梦中惊醒,额头冷汗涟涟。 周不疑的死不仅使曹丕失去了一个才俊,更让他深感内心的空虚与后悔。他无法摆脱那个曾经跟他一同共谈理想、分享智慧的朋友的影像。曹丕在内心深处知道,他为了一时的权位,失去了真正的朋友和一位英才。 尽管曹丕最终得以稳固魏国的统治,历史却给他留下了深刻的烙印。后人评论曹丕时,常常提到他尽管坐上了帝位,但却是一个深受内心煎熬的帝王。他的权力和地位未必能给他带来内心的平静,反而是周不疑的死让他始终活在不安与自责之中。 曹操虽然通过残忍手段保障了魏国的王位,但他也因此牺牲了一位真正的才俊。历史的长河中,周不疑的死成为了一个无法挽回的遗憾。倘若他能够活得更久,魏国的历史或许会有不同的篇章。