公元1637年,明朝末期,清军攻占南明都城南京,清皇太极下令开始施行禁烟令。 当时,清朝政府认为吸烟有损身体健康,影响军队的训练和作战,因此颁布了禁烟令。 然而,由于当时的社会环境和政府的执法手段都十分不完善,这项禁令的执行效果并不明显。 随着时间的推移,清朝的政治和社会环境发生了变化。在18世纪末,英国开始向中国非法输入鸦片。这些鸦片是在印度种植的,由英国贸易公司通过海上贸易走私到中国。 随着鸦片的输入量不断增加,中国的鸦片贸易急剧增加。由于鸦片的上瘾性质,越来越多的中国人开始沉溺于吸食鸦片。 吸食鸦片在中国社会逐渐普及,抽大烟成为了一种时尚,不仅是上层社会的消遣,也渗透到了普通人的生活中。然而,抽大烟带来的种种危害也逐渐显现。除了对身体健康的影响外,还造成了国家对外贸易中的贸易逆差和外汇流失,严重影响了国家的经济发展。 此时,清政府认识到了鸦片对国家的危害,于是开始重新推行禁烟令,政府对于禁烟的态度可以说是极其严厉的。政府实行了重罚制度,对于违禁者实行罚款,并且罚款数额非常高,从数百两银子到数千两银子不等。 除此之外,政府还采取了一系列措施对于售卖鸦片的商家实行严格的管理和管制。 政府强制商家关闭店铺,不得售卖鸦片。同时,政府还成立了专门的禁烟机构和禁烟巡捕队,负责监督和执行禁烟令。这些机构的职责包括查处违禁者,缉拿走私鸦片者。 这些措施使得禁烟令在当时得到了比较严格的执行,禁烟运动也取得了一定的成效。然而,由于社会上吸烟的人群广泛,以及禁烟措施的执行难度较大,禁烟令也遭遇了一定的阻力。

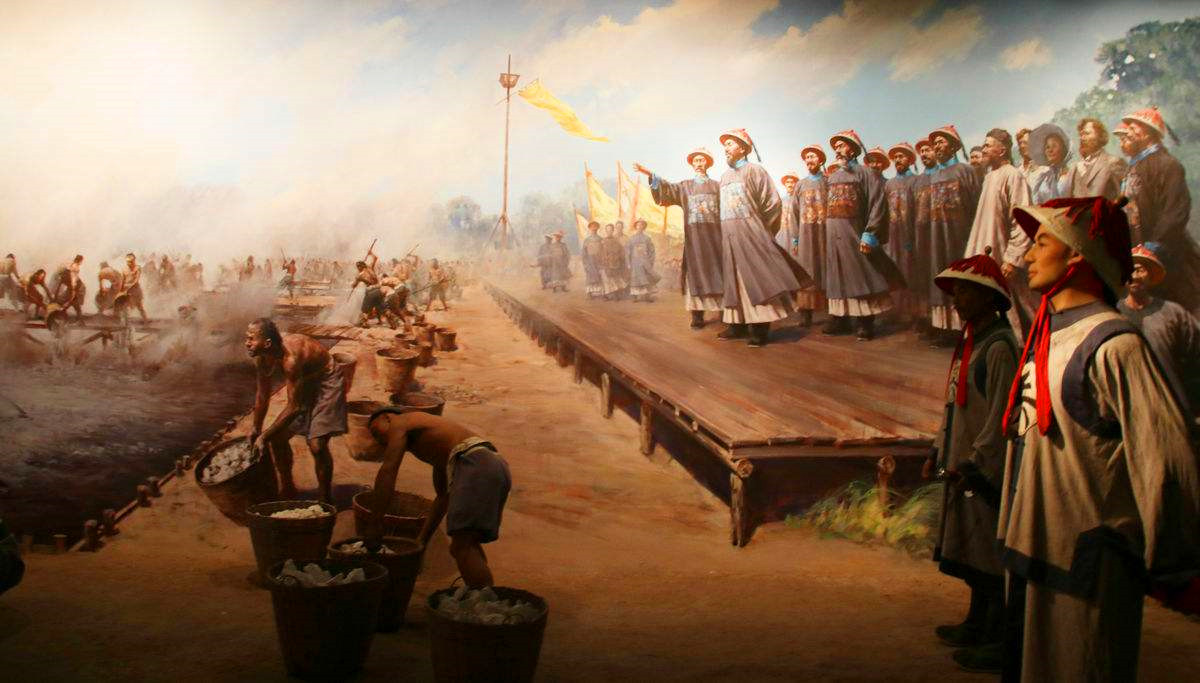

为了解决这些问题,林则徐在广东任职期间,亲眼目睹鸦片贸易对中国的巨大伤害,深感痛心。 他起草了奏折《附议禁烟章程》,详细阐述了禁烟的必要性和应该采取的措施,并请求清政府批准禁烟。 在奏折中,他详细列出了鸦片危害的方方面面,并提出了一系列禁烟措施。他认为,只有采取全面的禁烟措施才能取得明显的效果。 林则徐的奏折得到了清政府的高度重视。清政府认同他的观点,并任命他为钦差大臣开始禁烟。 为了消除外国鸦片的影响,林则徐命令关门禁海,他认为外国鸦片的输入是禁烟运动的最大障碍,因此必须采取果断的措施来消除它的影响。 于是,他下令关闭所有中国港口,禁止任何外国商船进入。林则徐还派遣巡洋舰巡视海域,查扣走私鸦片。 林则徐命令各级官员积极宣传禁烟,鼓励人们参与禁烟运动。在他的领导下,清政府的禁烟运动取得了初步的成果,人们逐渐意识到吸烟对健康和国家的危害。 此外,林则徐亲自带队禁烟,1839年6月3日至6月25日期间。当时,林则徐前往广东虎门,负责销毁英国走私进入中国的大量鸦片。 整个行动期间,共查获鸦片100多万斤,销毁烟园100余处,扣押私船400余只,破获走私案件数十起。这一行动彻底震慑了当地的走私鸦片贩子,有效地打击了非法的走私行为,成为了禁烟运动中的一个重要事件。虎门销烟的成功,进一步证明了清政府打击鸦片的决心,也为后来的禁烟运动奠定了重要的基础。

然而,虎门销烟事件引起了英国政府的强烈反感,他们认为这是对他们利益的侵犯。英国政府于是派遣战舰前往中国,并在广州等地进行了报复性的打击。他们炸毁了一些中国的炮台、船只和建筑物,并封锁了中国的港口。这些行动进一步激化了中英两国之间的紧张关系。 在此期间,英国政府还派遣了一批代表团前往中国,试图通过外交手段解决矛盾。然而,由于双方立场的分歧和互相的误解,谈判最终以失败告终。 这最终导致了第一次鸦片战争的爆发。战争开始于1839年,持续了三年,最终以中国的失败和签订不平等条约而结束。战争期间,英国军队占领了中国南部的一些城市,包括广州、厦门、上海和南京等地。 英国军队的进攻迫使清政府无法继续抵抗,最终在1842年签订了《南京条约》,这是中英两国签订的第一份不平等条约。 根据条约的内容,中国需要向英国支付赔款,割让香港岛,并开放广州、福州、厦门、宁波、上海五个通商口岸。同时,英国还获得了在中国领土内的治外法权,这意味着英国人在中国不受中国法律的管辖,禁烟运动也不了了之。 这些条约的签订对于中国来说是一次巨大的耻辱,也标志着中国在世界上的地位和实力的下降。此后,中国不仅需要向西方列强开放港口,还需要承受巨额的赔款和贸易逆差。这种不平等的局面一直持续到20世纪初,直到中国的民主革命和新文化运动的兴起,才逐渐摆脱了西方列强的控制和影响,开始走向现代化。