房价下跌不再是新闻头条上的冰冷数字,而是无数家庭从“从容生活”滑向“连滚带爬”的真实写照。两年间,全国房地产市值蒸发130万亿元,户均财富缩水40万元,相当于普通家庭四五年的收入。当房子从“资产保值神器”变成“财富绞肉机”,我们不禁要问:这场下跌究竟击中了谁?它如何重塑我们的消费、信心与未来?本文结合权威数据与真实案例,深度剖析房价下跌背后的民生阵痛。

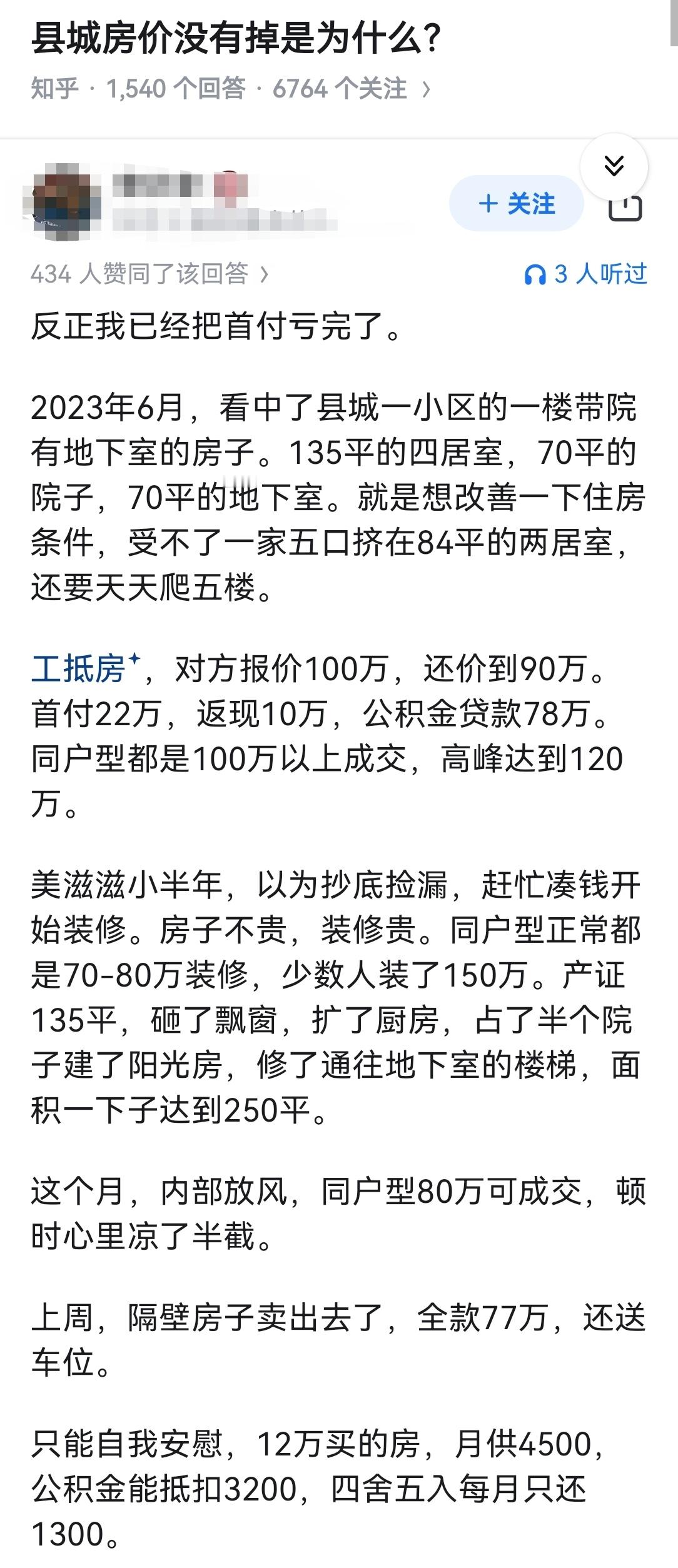

一、财富蒸发:从“纸面富贵”到“真实缩水”的残酷转型过去二十年,中国楼市高歌猛进,房产占据家庭总资产的70%以上。数据显示,2022年全国房地产总市值约530万亿元,而到2024年骤降至400万亿元,两年蒸发130万亿元(数据来源:中国房地产协会2024年行业白皮书)。按全国约3.3亿户家庭计算,户均损失近40万元。这笔钱,相当于一个二三线城市家庭四年的工资总和,或一线城市家庭两年的房贷支出。

这种缩水并非抽象概念。郑州一位中学教师王女士坦言:“2022年时,我家房子估值280万,我觉得退休后能靠它周游世界;现在同一套房只值200万,我连换辆新车都不敢了。”她的故事并非孤例。国家统计局2024年调查显示,76%的家庭因房产贬值而调整消费计划,其中教育、医疗、养老等长期支出首当其冲。更严峻的是,财富蒸发加剧了社会焦虑。北京师范大学社会学者李教授指出:“房价下跌让中产阶级‘安全感幻觉’破灭,过去靠房子积累的财富信心正被不确定性取代。”

但财富缩水的影响远不止于此。房地产作为金融抵押品核心,其贬值直接冲击家庭资产负债表。例如,深圳某企业主用房产抵押贷款扩大经营,如今估值下降导致银行要求追加保证金,迫使他裁员止损。“房子不值钱了,连生意都受牵连,”他无奈地说。这种连锁反应凸显了房价下跌的扩散效应:从个人到企业,从消费到投资,无一幸免。

二、信心受挫:消费保守化与生活品质的“降级浪潮”房价下跌最致命的打击在于信心。中国消费者信心指数从2022年的115点跌至2024年的89点(数据来源:国家统计局2024年经济监测报告),创下十年新低。过去,房价坚挺时,人们敢于“负债消费”——买车、旅游、投资教育;现在,则普遍“持币观望”,连日常开支都精打细算。

上海白领张先生的经历堪称典型:“去年我还计划带孩子出国研学,今年连报课外班都要犹豫再三。”这种保守化蔓延至全社会。汽车销量连续12个月下滑,家电零售额增长率不足3%,甚至“双11”购物节也遭遇冷场。专家分析,房价每下跌10%,社会消费品零售总额增速约降低1.5个百分点(数据来源:中国商业联合会2024年趋势报告)。更深远的是,年轻人开始重新评估人生规划。一项针对25-35岁群体的调查显示,超60%的人推迟结婚生子,原因直指“房子不稳,未来难测”。

信心受挫还体现在风险偏好变化上。过去,房产是“稳赚不赔”的投资;现在,民众更倾向储蓄而非冒险。央行数据显示,2024年居民储蓄率攀升至45%,而股票、基金投资比例下降。“任何经济刺激政策,只要房价问题没解决,民众的信心就难以恢复,”经济学家刘世锦公开表示。这解释了为何消费券、补贴等措施效果有限——房价不稳,信心难立。

三、外部压力:中美息差如何放大内部困境房价下跌并非孤立事件,它与外部金融环境交织叠加。美联储推迟降息导致中美无风险利差扩大,人民币资产吸引力下降(数据来源:国际金融协会2024年季度报告)。资本外流压力加剧了国内流动性紧张,间接推高房企融资成本和家庭房贷利率。

普通人的感受更为直接。广州程序员赵先生算了一笔账:“我的房贷利率从4.5%涨到5.2%,每月多还800元,但工资没涨,肉价却涨了20%。”这种“房奴变肉奴”的调侃背后,是实际购买力下滑。国家发改委数据证实,2024年CPI中食品价格同比上涨6.8%,而居民可支配收入增速仅3.5%。外部压力通过汇率、通胀等渠道传导至日常生活,让本就脆弱的家庭预算雪上加霜。

更值得警惕的是,中美息差可能长期化。美国降息概率虽高达94%,但实际操作一拖再拖,全球资本趋于保守。中国央行虽通过降准等措施对冲,但效果被房价下行抵消。金融学者王一鸣指出:“单靠货币政策难以根治房价问题,必须搭配结构性改革。”否则,外部压力只会让内部困境更复杂。

四、破解之道:从“保房价”到“稳信心”的系统性重构解决房价下跌的负面影响,不能依赖过去“拉升房价”的老路。专家共识是,需通过结构性改革优化土地财政、完善住房保障(数据来源:中国社会科学院2024年房地产蓝皮书)。例如,浙江试点“租购同权”,让租房者享受同等教育、医疗资源,降低购房焦虑;河南推广“好房子”标准,通过绿色建材和智能建造提升住房质量,而非单纯追求量。

对普通家庭而言,应对策略也应调整。理财师建议:优先偿还高息债务,配置多元化资产(如国债、黄金),避免盲目抄底楼市。同时,政府正加大保障性住房供应。2024年全国计划建设保障房200万套,申请门槛放宽至家庭月收入8000元以下,为低收入群体提供缓冲。

但根本在于重塑信心。“房价问题本质是民心工程,”国务院发展研究中心专家强调。只有让民众感受到就业稳定、收入增长、住房可及,社会才能从“连滚带爬”回归“从容不迫”。这需要政策持续性和透明度,例如明确房产税立法时间表,避免市场猜测引发恐慌。

结语:当房子褪去金融外衣,生活本质何在?房价下跌撕开了社会信心的裂缝,但也迫使人们重新思考“家”的意义。从财富蒸发到消费降级,从外部压力到内部改革,这场转型阵痛提醒我们:房子不该是人生的唯一赌注。您是否也经历了从“从容”到“连滚带爬”的转变?欢迎分享您的故事,我们一起探讨前路。

评论列表