在解放战争的硝烟中,两位军事天才林彪和粟裕以各自独特的战术思想创造了辉煌战绩。林彪的"一点两面"战术强调集中兵力、重点突破,犹如精准的手术刀;粟裕的"迂回包围"战术则注重大范围机动、出奇制胜,好似灵动的游龙。这两种战术风格迥异却都成效显著,那么到了解放战争后期,哪种战术更适合当时的历史条件与战场环境?让我们深入历史细节,一探究竟。

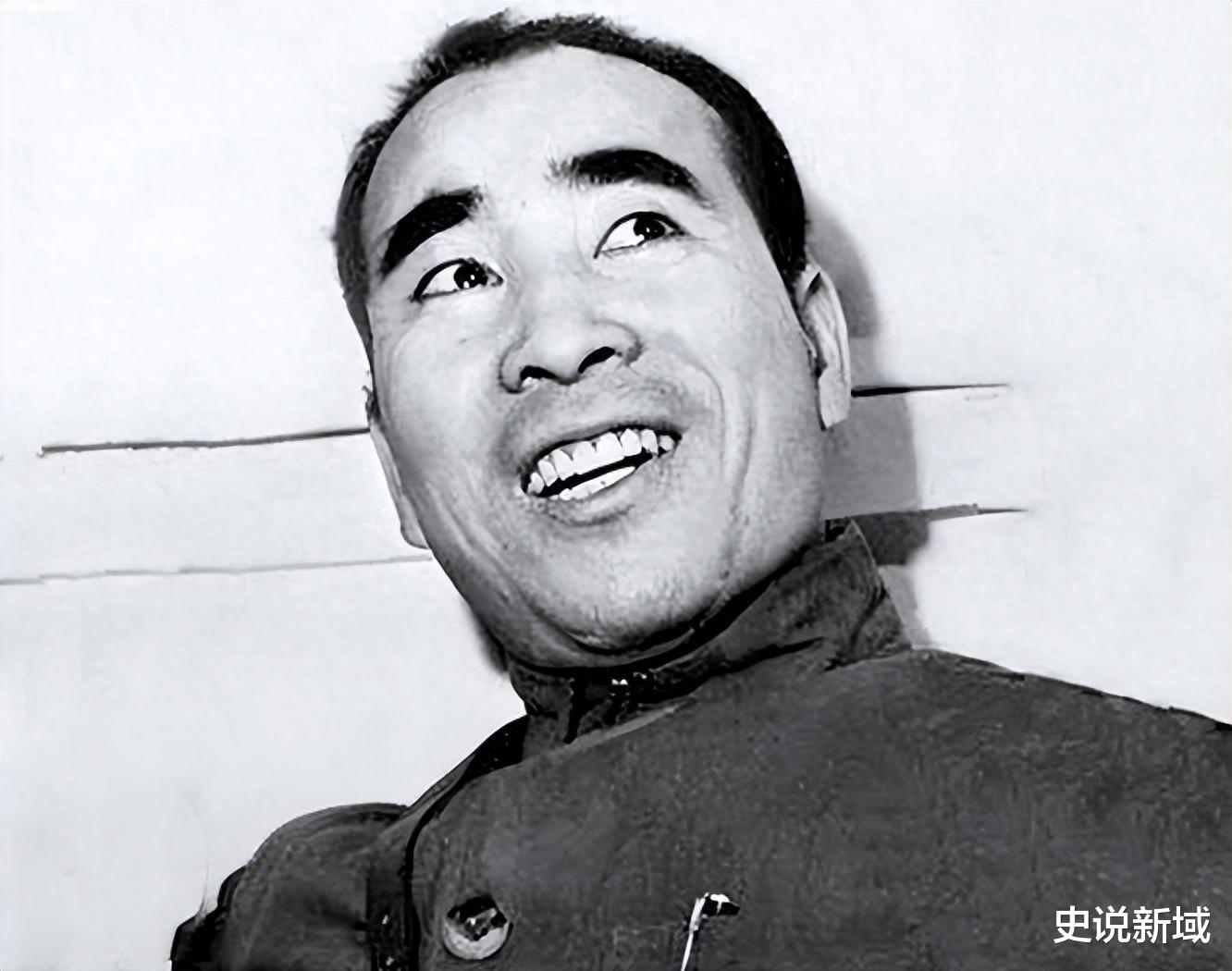

林彪的"一点两面"战术:精准打击的艺术

林彪的"一点两面"战术是其著名的"六个战术原则"中的核心内容之一。这一战术要求"集中兵力于主要攻击点突击敌人,同时以部分兵力从另一面或多面钳制并协同歼灭敌人",旨在对敌人形成包围,防止敌人逃脱,避免打成击溃战而非歼灭战。

林彪强调在主攻点上要"采取狭窄的战斗正面和纵深的战斗配备",使部队如同尖刀和钻头一般,既能突破敌人防线,又能向纵深发展。这种战术的精髓在于集中绝对优势兵力于一点:"7/9-8/9的兵力放在点上,2/9-1/9的兵力放在面上",力求在一点上打垮敌人,认为"一点打垮了,其余的就会垮"。

"一点两面"战术反对平均主义的四面包围,认为缺乏重点的包围会"逼敌作困兽之斗"。这种战术思想体现了林彪谨慎稳健的指挥风格,他后来曾自我总结道:"我因为长期肩负保卫党中央的重任,又是毛主席直接指挥的主力,担子很重,打仗较慎重。一般情况下,有了七成把握才打"。

粟裕的"迂回包围"战术:机动歼敌的智慧

粟裕的"迂回包围"战术则呈现出不同的特点。由于长期远离中央、孤军作战,粟裕经常处于敌人包围的态势下,养成了他敢于冒险的特点。他的战术强调大范围机动、声东击西,通过"大踏步的进退,大量的佯攻来达到分割迷惑敌人,发现敌人的弱点,然后用突袭快速解决战斗"。

浙西反顽第三次战役是粟裕战术的典型战例。面对国民党军10多个师的进攻,粟裕采用"牵着敌人的鼻子绕几圈"的战法,先主动出击攻占新登城,然后又主动撤退,制造溃逃假象。他甚至指示后勤人员四处买粮,示敌以粮食恐慌的状态,成功诱使敌军进入预设的陷阱,最后"来一个'回马枪',一举歼灭了正在追赶'溃逃共军'的顽敌"。

这种战术需要部队具备高度的机动性和耐力,正如描述所说:"自己这边折腾的要死要活,牺牲了一大堆战友,肥都跑瘦,瘦的跑死"。但也正是这种战术,使粟裕能够在敌强我弱的情况下,创造出如孟良崮战役般的奇迹,全歼国民党精锐整编74师。

解放战争后期的战场环境与战术需求

解放战争后期,战场形势发生了重大变化。我军从战略防御转为战略进攻,战役规模不断扩大,攻坚战、大规模运动战成为主要作战形式。同时,我军装备有所改善,兵力优势逐渐建立,但国民党军仍控制着大量坚固设防城市和交通线。

在这一背景下,林彪的"一点两面"战术在东北战场展现了巨大威力。特别是在锦州和天津攻坚战中,东北野战军采用"两面对攻"加"第三面佯攻"的打法,使敌人难以判断主攻方向。林彪还推广了坑道作业(交通壕),使部队能够迅速接近城垣、减少伤亡。

对于突破城垣后的战术,林彪提出:"在突破口被打开后,攻击部队要尽可能地全力涌入,像散大戏一样,使部队尽量多地进入城内",这使敌人难以组织有效反击。同时,他强调部队突破后应向纵深猛进,"先吃肉,后啃骨头",前面部队拣容易的敌人打,难打的堡垒留给后续部队。

粟裕的"迂回包围"战术则在华东战场继续发挥重要作用。特别是在淮海战役中,面对国民党军重兵集团,粟裕巧妙运用迂回包围、分割歼敌的战术,与中原野战军协同作战,取得了震惊中外的胜利。

两种战术的适用性比较与实战检验

从战术特点来看,林彪的"一点两面"更适合大规模攻坚战和正规野战,尤其是在我军具备一定火力优势的情况下。这种战术强调精密部署、充分准备,如林彪提出的"四快一慢"原则中,"一慢"就是指"总攻开始时间要慢",要用于侦察地形敌情、布置兵力火力。

粟裕的"迂回包围"战术则更适合在敌强我弱态势下的运动战,能够通过机动创造战机,以少胜多。但这种战术也带来了较大消耗和风险,正如描述所指出的:"粟裕每次胜利之后就会带来大量的消耗,起码在很多人看来这些消耗是没有意义的"。

到了解放战争后期,随着我军实力增强,战争形式正逐渐从流动性较大的运动战向规模宏大、组织精密的攻坚战和正规战转变。这种变化使得林彪的"一点两面"战术在更多场合展现出其价值。

值得注意的是,两位军事家都根据战争发展不断调整自己的战术思想。林彪在东北解放战争前期甚至提出过打"硬拼战",即"集中优势兵力,实行'一点两面'战术,以死打硬拼的精神拼掉敌人一部分"。他认为在条件不成熟的情况下,"有时即遇条件不充分,亦须断然猛打"。

同样,粟裕也不是一味冒险,他在上海战役中提出的第三种方案——"迂回钳击吴淞,封锁敌军海上退路"——虽然是一种"硬碰硬的打法",但目的是"为了保存城市完整,保护人民生命财产"。这显示了他根据实际情况调整战术的灵活性。

结论:相辅相成的战术智慧

回顾解放战争历史,很难简单断言林彪的"一点两面"与粟裕的"迂回包围"哪种战术更适合战争后期。实际上,这两种战术在不同战场环境下各展所长,相辅相成,共同推动了解放战争的胜利进程。

在大规模攻坚战和正规战中,林彪的"一点两面"战术展现出其精密性和高效性,尤其是在东北战场的大规模城市攻坚中发挥了关键作用。而在运动战和机动作战中,粟裕的"迂回包围"战术则更能体现其灵活性和创造性,能够在复杂局面下打开新局面。

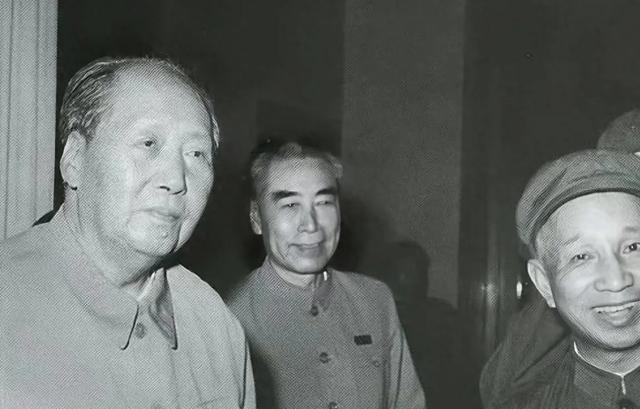

两位军事家的战术思想都是基于对战争规律的深刻理解和对敌我情况的准确判断,都强调集中优势兵力歼灭敌人有生力量,只是实施方式和重点有所不同。林彪自己曾公允地评价:"我因为长期肩负保卫党中央的重任,又是毛主席直接指挥的主力,担子很重,打仗较慎重",而"粟裕同志长期远离中央,孤军作战,一般都是在敌人包围的态势下打的仗,不冒险就无法生存,养成了他敢于冒险的特点"。

真正优秀的军事指挥员不会拘泥于一种战术模式,而是根据战场实际情况灵活运用各种战术。解放战争的胜利,正是这些各具特色的战术思想在实战中相互补充、相互辉映的结果。历史告诉我们,军事艺术的生命在于因地制宜、因时制变,而非机械地套用某一种固定模式。

【参考资料】:《林彪军事文选》(中央文献出版社)《粟裕战争回忆录》(解放军出版社)《中国人民解放军战史》(军事科学出版社)《第四野战军战史》(解放军出版社)《第三野战军战史》(解放军出版社)《东北解放战争纪实》(人民出版社)《华东解放战争纪实》(人民出版社)《中国人民解放军全国解放战争史》(军事科学出版社)

评论列表