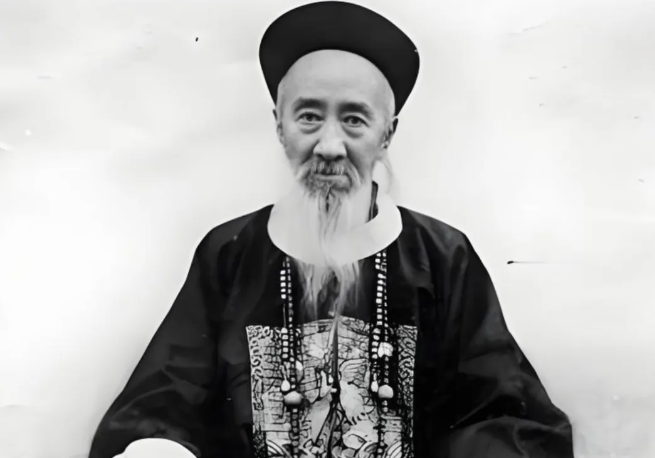

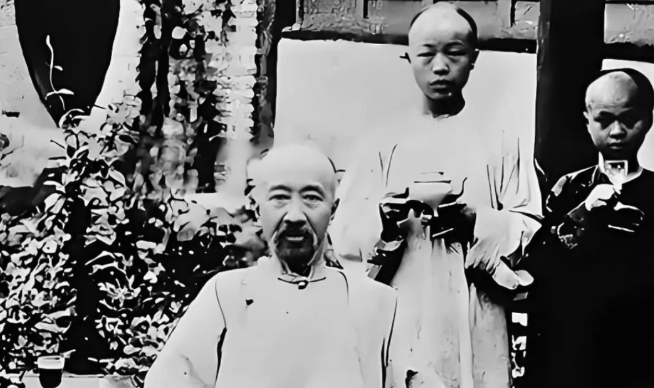

1909 年深秋,武昌城的梧桐落满寒霜。病榻上的张之洞望着窗外汉阳铁厂的烟囱,对身边年仅 11 岁的幼子张仁蠡喃喃嘱托:“人贵有志,尤贵有恒。” 这位洋务巨擘不会想到,半个世纪后,他最疼爱的这个小儿子会戴着 “汉奸” 的枷锁走向刑场。

而他的第五子张燕卿,此时已在日本留学多年。这位留着东洋发型的青年,正频繁出入东京的社交场合,浑然不知自己的人生轨迹,将与父亲毕生追求的 “自强” 之路背道而驰。

一、钢铁脊梁与家族荣光

1894 年的汉阳,长江边的芦苇荡里传出机器轰鸣。57 岁的张之洞站在刚建成的铁厂高炉前,看着第一炉钢水喷涌而出,浑浊的眼睛泛起泪光。这年,他第五子张燕卿刚满 6 岁,还在私塾里诵读 “天下兴亡匹夫有责” 的字句。

汉阳铁厂的诞生,承载着晚清最后的工业梦想。为了这座亚洲最大的钢铁企业,张之洞耗尽心血。从英国订购的贝色麻高炉运抵时,他亲自到码头验货,发现设备型号与大冶铁矿的矿石不匹配,当场呕出鲜血。

“宁可少活二十年,也要办好铁厂。” 张之洞的誓言传遍武昌城。他力排众议,高薪聘请外国技师,又派学生赴欧洲学习冶炼技术。当盛宣怀接手改造铁厂,改用马丁碱法去除磷质后,汉阳铁厂的钢轨终于打入国际市场,1902 年在日本博览会上斩获好评。

此时的张家,是晚清政坛最耀眼的家族之一。张之洞官至湖广总督,创办自强学堂(今武汉大学前身)、湖北枪炮厂,人称 “张香帅”。他为官清廉,去世时家中仅有几箱书籍和旧衣,连丧葬费都需同僚筹措。

但这位忙于实业救国的父亲,或许忽略了对子女的言传身教。1907 年他调任军机大臣时,13 岁的张燕卿已赴日留学,进入专供贵族子弟就读的学习院。东京的樱花与西洋思想,开始悄悄侵蚀这个中国望族子弟的价值观。

二、歧路:从留日学生到伪满高官

1922 年的天津特别区公署里,24 岁的张燕卿身着西装,操着流利日语与日本领事交涉。这位张之洞的公子,毕业后并未继承父志投身实业,反而在直系军阀李景林麾下当了市政管理局局长。

与李景林的勾结,成为张燕卿堕落的开端。他们打着 “清理官产” 的旗号,将直隶省的多处官田低价变卖,中饱私囊。百姓怨声载道,民谣传唱:“张氏儿,李将军,刮民膏,喂鬼神。”

1926 年李景林兵败下野,张燕卿辗转来到东北,在营口谋得警察局长之职。这个职位让他掌握了地方治安实权,也让他与日本关东军有了频繁接触。他主持的 “治安强化运动”,实则为日军刺探情报,成为侵略者的帮凶。

1931 年九一八事变爆发,东北大地烽烟四起。就在马占山将军率部在江桥浴血奋战时,张燕卿却带着厚礼拜访关东军司令部。次年,伪满洲国成立,他因 “亲日有功” 被任命为实业部总长。

这个职位并非虚名。张燕卿主导的 “农事合作社”,将东北的粮食、矿产源源不断运往日本;他推行的 “产业五年计划”,实则是对中国资源的疯狂掠夺。长春伪满国务院旧址的档案里,至今留存着他签署的无数掠夺令。

更讽刺的是,他父亲创办的汉阳铁厂生产的 “汉阳造” 步枪,此时正成为抗日军民的主要武器。而张燕卿却在伪满协和会的演讲中宣称:“日满一体,共存共荣。” 这番言论,让张之洞的老部下痛心疾首。

三、堕落:鸦片市长的贪婪之路

1939 年武汉的夏天,伪市政府办公楼里烟雾缭绕。41 岁的张仁蠡斜靠在沙发上,一边抽着雪茄掩盖鸦片味,一边听下属汇报敛财数目。这位张之洞最疼爱的幼子,脸上已找不到丝毫书香门第的儒雅。

张仁蠡的堕落早有端倪。早年在河北南皮县当知事时,他就因横征暴敛被百姓称为 “刮地皮能手”。当地县志记载,他任内增设十余种苛捐杂税,连婚丧嫁娶都要缴税。

被哥哥张燕卿推荐担任伪武汉市长后,张仁蠡更是变本加厉。他借口 “整顿市容”,强拆老城区房屋,将地皮低价卖给日本商人;设立 “烟酒专卖局”,垄断市场牟取暴利。武汉民间流传:“张氏兄弟,一个卖国,一个卖城。”

当杨揆一接任湖北伪政府主席时,嗅觉敏锐的张仁蠡立刻北上天津,谋得伪市长职位。这次他吸取教训,亲自兼任财政局长,将行政权与财权牢牢抓在手中。天津的面粉厂、纺织厂,几乎都要向他缴纳 “保护费”。

毒瘾越来越大的张仁蠡,每天要吸食二两鸦片。为支付巨额开销,他甚至倒卖军粮,导致天津百姓在饥荒中饿死无数。当时《申报》曾报道:“津门饿殍遍野,而伪市长张仁蠡豪宅夜夜笙歌。”

这位曾经的名门公子,彻底沦为金钱与毒品的奴隶。他或许忘了,父亲张之洞在《劝学篇》中写的:“君子喻于义,小人喻于利。” 更忘了父亲临终前,特意给他留下的 “清廉” 二字家训。

四、覆灭:天网恢恢与流亡余生

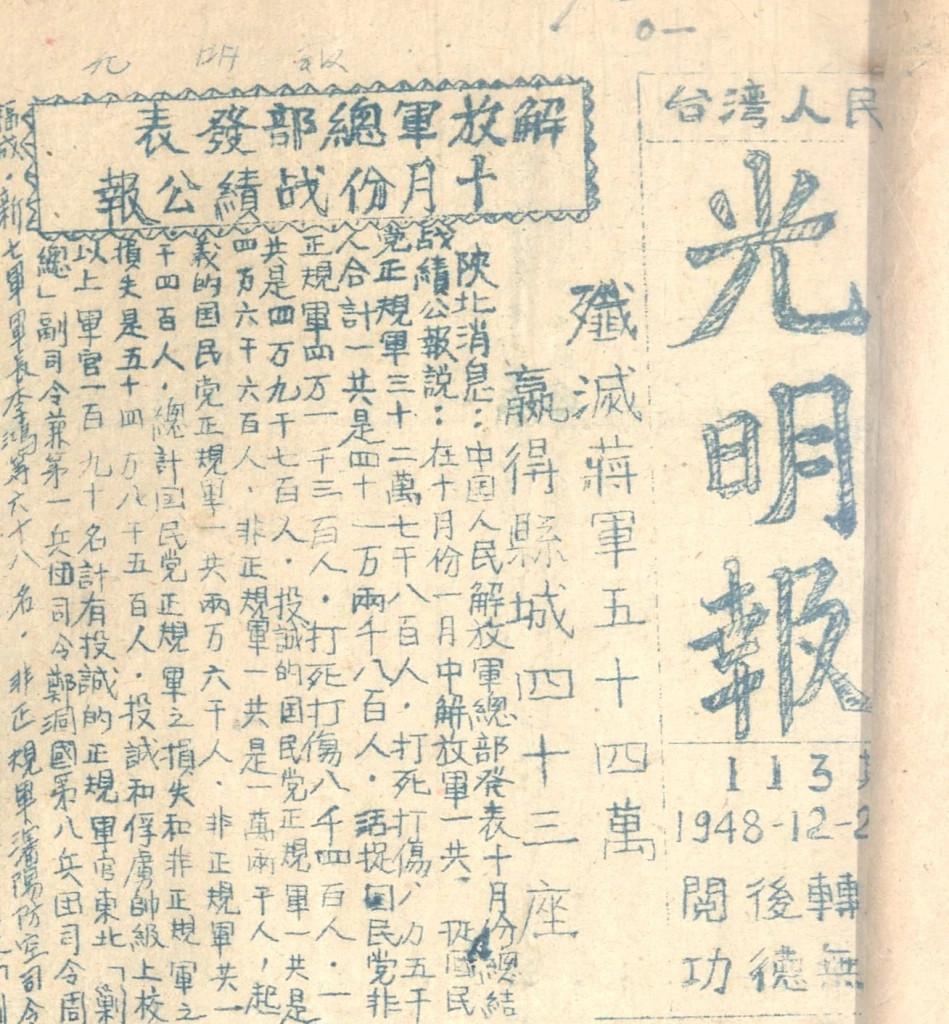

1945 年 8 月的北平,日本投降的消息传来。张燕卿的豪宅里一片混乱,他正指挥家人烧毁文件,准备逃亡。而在天津,张仁蠡还在做着 “市长梦”,直到国民政府的宪兵踹开他的房门。

兄弟俩的结局截然不同。张燕卿凭借多年积累的人脉和财富,通过妻子疏通关系,竟在 1946 年以 “证据不足” 被无罪释放。消息传出,舆论哗然,《大公报》撰文抨击:“汉奸逍遥法外,国法何在?”

侥幸逃脱的张燕卿不敢停留,带着搜刮来的钱财连夜逃往日本。他在东京郊区买下一栋别墅,过起深居简出的生活。邻居只知他是 “来自中国的张老先生”,不知这位白发老者曾是伪满高官。

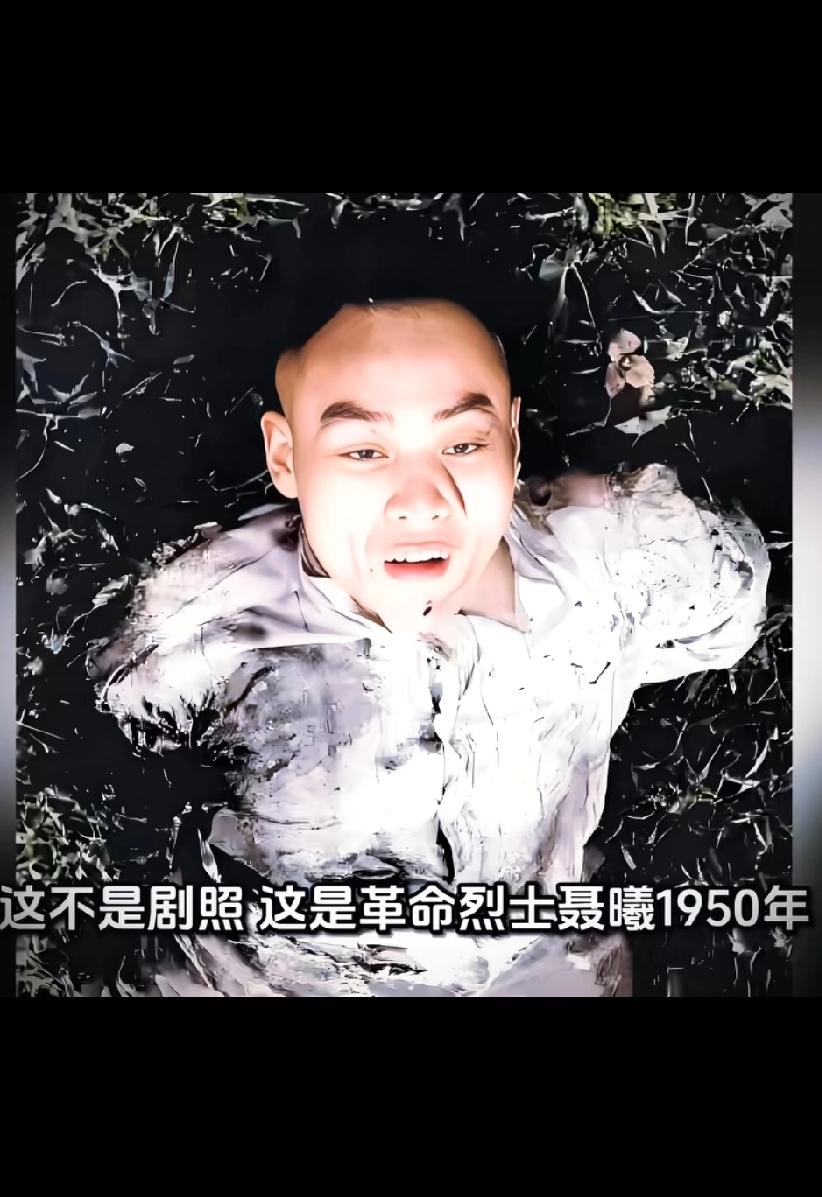

张仁蠡就没那么幸运了。1946 年他被判处无期徒刑,关押在南京监狱。1951 年新中国开展镇压反革命运动,民众纷纷上书要求严惩这个罪恶累累的汉奸。最终,最高法院改判死刑。

行刑前,张仁蠡索要纸笔,写下 “愧对先祖” 四字。这或许是他一生中唯一的悔悟。而远在日本的张燕卿得知消息后,只是默默关掉了收音机。此后余生,他再也没踏足中国土地一步。

1971 年,张燕卿在东京病逝。临终前,他望着墙上张之洞的画像,流下浑浊的泪水。这个背负着家族耻辱的老人,终究没能摆脱历史的审判。

五、历史的叩问:家风与国运

武汉汉阳铁厂遗址公园里,张之洞的铜像凝视着长江。他身后的展板上,记载着铁厂生产的钢轨铺就京汉铁路的辉煌,也记载着 “汉阳造” 步枪在抗日战场上的功勋。

不远处的纪念馆里,展出着张燕卿在伪满时期的公文复印件,以及张仁蠡贪污的账本。这种强烈的对比,让参观者无不唏嘘。一位老人留言:“香帅若知身后事,当恸哭于九泉。”

为何一代名臣的儿子会沦为汉奸?历史学家指出,张之洞去世时,张燕卿 21 岁,张仁蠡 11 岁,正值价值观形成的关键时期。家族失势、社会动荡,让他们迷失了方向。

更重要的是,张之洞的教育理念存在缺陷。他重视西学却忽视品德教育,送儿子留洋却未传授民族气节。而日本军国主义的洗脑、物质利益的诱惑,最终将这两个青年推向深渊。

如今,张家的故事成为历史教材中的警示案例。在张之洞的故乡河北南皮,当地政府修复了他的故居,却特意增设了 “汉奸警示馆”,用张燕卿、张仁蠡的例子教育后人:爱国不分时代,气节重于泰山。

夕阳下的汉阳铁厂烟囱剪影,如同一个巨大的问号。它见证了一个民族的工业自强梦,也见证了一个家族的兴衰荣辱。张之洞毕生追求的 “自强、求富”,最终在他儿子身上走向了反面,这或许是晚清最大的悲哀。

但历史终究是公正的。张之洞的功绩被永远铭记,而那两个背叛国家的儿子,只能在历史的耻辱柱上,承受永世的唾骂。正如汉阳铁厂生产的钢轨至今坚实,而汉奸的名字早已腐朽不堪。