“山不转水转,水不转人转。”中国革命的历程就像一条奔腾的江河,不同的“山头”在激流中交汇、碰撞,最终汇聚成一股不可阻挡的力量。在红军长征胜利后,陕北成为革命的“落脚点”和“出发点”,而陕北红军作为当时的重要力量,却在新中国授衔时意外“缺席”元帅名单。

1955年,中国人民解放军首次授衔,十大元帅的名单中,三大主力红军(红一、红二、红四方面军)和南方游击队的领导人几乎全部入选,唯独陕北红军无人上榜。要知道,1936年陕北红军整编后,下辖四个主力军,实力不容小觑。那么,为何这支在革命中贡献巨大的队伍,最终未能诞生一位元帅?是历史的选择,还是命运的捉弄?

更让人好奇的是,陕北红军的四位军长后来都去了哪里?他们的军衔又是什么?今天,我们就来揭开这段鲜为人知的历史。

历史迷雾中的陕北红军:

关键人物早逝与历史遗憾

陕北红军之所以未能诞生元帅,核心原因在于其核心领导人大多英年早逝或遭遇变故,未能走到革命胜利的最后阶段。

首先,陕北红军的两位创始人——刘志丹和谢子长,都是革命早期的杰出领袖。刘志丹是陕北红军的灵魂人物,被誉为“陕北的太阳”,可惜1936年东征时壮烈牺牲,年仅33岁;谢子长同样在1935年因伤早逝,年仅38岁。如果他们能活到建国后,以他们的资历和贡献,极有可能跻身元帅之列。

其次,另一位关键人物高岗,原本是陕北红军后期的重要代表。他在抗日战争和解放战争中表现突出,曾任东北军区司令员兼政委,甚至一度被列为中央军委副主席候选人。然而,1954年因政治错误被批判,最终自尽,彻底断送了陕北红军“出帅”的可能。

试想,如果刘志丹、谢子长没有牺牲,高岗没有犯错,陕北红军至少会有一位元帅。可惜历史没有如果,这支英雄部队的“元帅梦”,终究成了遗憾。

四位军长的命运:

战功赫赫,军衔却天差地别

1936年,中央红军抵达陕北后,对陕北红军进行整编,成立红27军、红28军、红29军、红30军。四位军长的结局各不相同,有人战功累累却仅授少将,有人转战南北终成上将。

一、红27军军长贺晋年:战功赫赫,却仅授少将

贺晋年是陕北红军的元老级人物,曾参与创建陕北根据地,抗战时期担任八路军留守兵团团长,解放战争时期在东北剿匪立下大功,甚至被誉为“剿匪专家”。

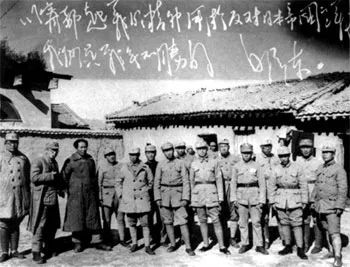

然而,1955年授衔时,他仅被授予少将军衔,连毛主席都惊讶地说:“贺晋年怎么能是少将呢?”原来,由于他曾是高岗的部下,受其牵连,军衔被压低。尽管如此,他的贡献仍被历史铭记。

二、红28军军长刘志丹:英年早逝,后继有人

红28军首任军长是刘志丹,但他牺牲后,这支部队由中央红军的宋时轮接管。宋时轮在抗战和解放战争中表现卓越,尤其在朝鲜战争的长津湖战役中一战成名,1955年被授予上将军衔,成为陕北红军体系中的最高军衔者之一。

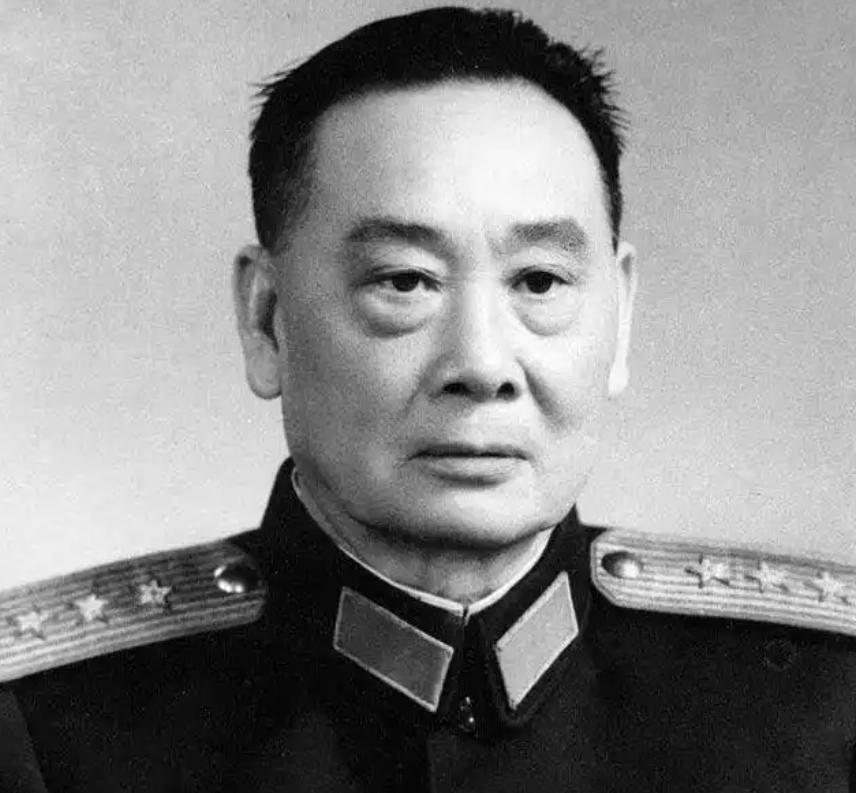

三、红29军军长萧劲光:低调务实,终成大将

萧劲光虽非陕北红军出身,但在整编后担任红29军军长。他后来成为海军司令,1955年被授予大将军衔,是四位军长中军衔最高的一位。

四、红30军军长阎红彦:陕北代表,授衔上将

阎红彦是陕北红军的核心骨干,抗战时期担任八路军旅政委,解放后转入地方工作。1955年,作为陕北红军的代表,他被授予上将军衔,算是为这支队伍争了一口气。

历史的选择

与陕北红军的独特贡献

回望历史,陕北红军虽然没有诞生元帅,但它的贡献不可磨灭。它是中央红军的“救命恩人”,是长征的终点,也是革命的起点。刘志丹、谢子长等人的牺牲,高岗的陨落,贺晋年的委屈,宋时轮、阎红彦的崛起……这些人的命运交织在一起,构成了中国革命史上独特的一页。

或许,陕北红军的“无帅”之谜,恰恰反映了历史的残酷与公平——不是所有英雄都能站在聚光灯下,但他们的热血与牺牲,早已浇筑进新中国的基石之中。

那么,今天的我们该如何看待这段历史?是惋惜,还是敬仰?或许,答案就在我们心中——英雄不问出处,功勋永载史册!